我問這江湖豪俠:「有否絕望時刻?」他眼睛從鏡片後面望我:「有的。我日夜在江邊尋找母親未果,心裏生出一念,要投江奔向母親;沒有她,我獨自活在這世界沒意義。」

文、攝:鞠白玉

那年深夜,他克制投江欲念,等待天明,轉而用筆來救贖,向自己說世間苦難不止於此。

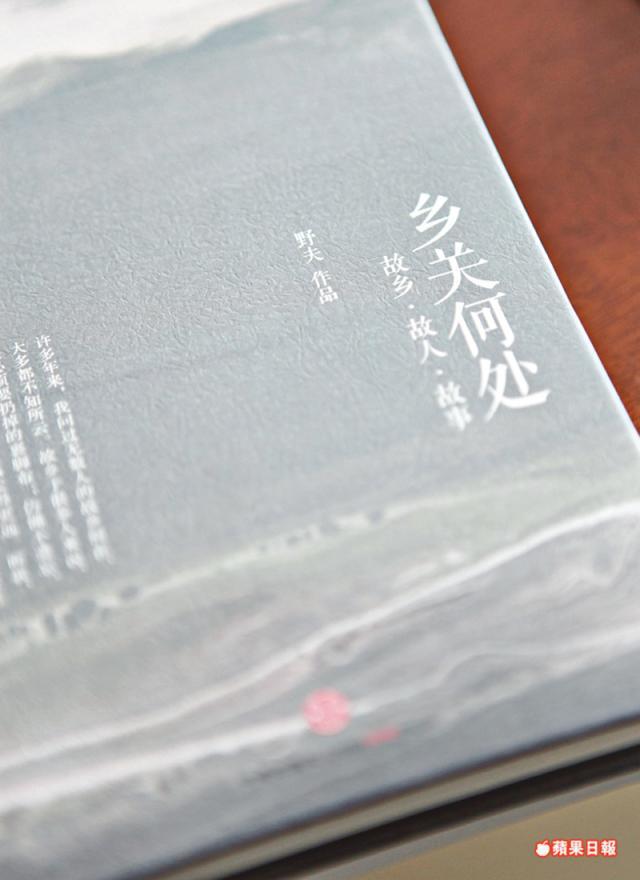

我推薦一位女作家看野夫的書,她連忙搖頭說不:「某天在書店裏,約略地翻了翻,就扔下書跑掉了。」因為她怕痛,還說哪天準備大哭一場時,就會隻身一人佇立燈下再細細讀,事實兩岸三地都讀他,讀他的身世,也讀這國家的時代歷史。他記錄、發聲吶喊,正因如此,他的外祖父母、父母親、兄弟和鄰人,才得以死後重生,化作他筆端下的回憶,他日夜召喚亡魂,在書寫裏與他們團聚。

這個他,叫野夫,土家族人,原名鄭世平,筆名出自唐代劉叉詩句:「野夫怒見不平處,磨損胸中萬古刀。」他胸有俠義,寫出來的文字是長歌當哭、字字泣血,寫的本是尋常事,旁人看了卻像是傳奇。他少時野性初萌,畢業後當差,趕上學運浪潮無法坐以待斃,脫下警服奔向自由,卻換來一身囚服和六年徒刑。父親病逝,母親投江自殺,自此憑一身孤膽浪迹天涯,從商、寫作、演講,也做公益,活得一身清正。為甚麼要寫作?是為了那些會被人遺忘的人物,是為了讓讀的人不忘時代,反思這些令人哀痛的歷史,「自己在放膿血,刮骨療毒,雖然痛,卻好過淤積腐爛,瘡疤也好過膿包。」

地獄回來不怕黑

野夫在荷蘭寫作三個月,我在北京等他回來,天天看他微博,想這樣的人在那樣自由的國度,會書寫甚麼。

我們在他亞運村的公寓見面,那是他和幾個友人建立的「公和基金會」所在地,專出版傳播普及公民意識的書籍。他在荷蘭寫散文,鬱金香的味道不在行文中,他在最自由的地方書寫不自由的故人往事。問他今時今日既不做江邊呼號母親的兒子,也不是身陷囹圄的囚徒,早有平安優裕的日子過了,為何還不淡忘記憶?書中故事又為何沒有恨意?「經歷了許多不平,我也有恨。恨的是制度,不是個人,這體制不止害我一個人,還不修正,還這麼自私,只為一個黨團利益,就會把整個民族帶向萬劫不復的深淵,這我深深地恨。可是我對社會沒有恨,我們這一代的理想青年,當時是抱着改造社會的理想參與其中的。」還是那一年,理想主義者死傷無數,以後逃亡有,墮落也有,野夫則執筆陳情述事,絲毫不懼。「從地獄裏走過的人,不會再怕黑暗。親人還有餘悸,總苦苦相求我別再發言,可我仍然不想做和事老,不想吃飽喝足獨自做小資,這制度不解體,人的苦難還會重蹈覆轍。你看這小孩子們,就會覺得不做點甚麼簡直是罪,你還讓下一代過你們這樣的生活嗎?」

拒與時代握手言和

野夫也曾有復仇的心,年少時出賣過他愛情的女生,害他吞水銀,獲救後他心底裏說:「要讓她愛上自己,再拋棄她。」中年後相逢,女生患重病,他請北京最好的醫生救治。又有曾毆打過他父親的造反派,野夫壯年之時這造反派已暮年,他在燈下認出此人,撲上去給他數記老拳,再看這人已成強權制度下的棄渣,心又生出憐憫。當年出賣他害他入獄的人,他也曾在暗中看着看着,看那人如跳樑小丑般四處討官斂錢,看他慢慢地老,死在自己前面。「個人方面的事,我肯原諒,但與這時代,我永不握手言和。」1989年,百姓和學子掀起民主浪潮,他最初是負責治安的警官,本應該是與他們對峙的人,卻漸漸隨浪潮劃向另一邊,他辭職,脫下警服誓不做鷹犬,繼而北上回母校參與營救武漢學子,之後在追捕下四處輾轉逃亡,直至被友人出賣,獲刑六年,罪名是子虛烏有的洩露國家機密罪。

四年半後出獄,他未得見父親最後一面,母親陪伴他十日後,投江自殺,留下條子云:「……我把平兒等回來了,我的使命終於完成了,我要找你們父親去了……請你們原諒我,我到長江上去了,不要找我,你們也找不到的……」猶幸,他總能在最黑暗的時候尋找到一絲微光,總有俠義之人與他為伴,即便在獄中,愛酒的他,也總有獄友甚至員警給他酒。

最大財富朋友與書

野夫不粗糙,生活情調如筆端細膩,對每個到訪者莫不以上品竹葉青茶招待,好煙好酒任享用,他的海南大宅三面環海,四處是書,「我這輩子最大的財富,一是朋友,二是書。一生結交太多知心人,民間社會裏藏着真正道義,這些在普通人身上脈脈相傳。」

那麼愛情呢?寫透人世間親情友情,他卻對愛情着墨甚少,怎麼就不多寫愛情?這向來爽快的人,居然訥言憨笑說:「我的愛情觀很極端,愛情是人類最痛苦的情感,不伴着眼淚不撕心裂肺的,不叫愛。它也最容易引起人的負面,嫉妒、自私、佔有、報復與懷恨,愛情是很可怕的東西,也是很奢侈的東西。我不敢,我逃避,視愛情如畏途。人不依靠愛情可以活下去的,不會被懷疑和指摘。我可能更傾向於昆德拉筆下的愛情,湯瑪斯和薩賓娜之間的情慾友誼。」

或許他是對的,他一生浪迹天涯永遠走路,愛情於他確是奢侈,不過他心裏也珍視着一個人,在海外發表的《革命時期的浪漫》是少有的回憶情愛的一篇,他為叵測的前途放棄過摯愛,以後就拾不起來了。一流的友人,二流的情人,三流的丈夫,他自己這樣承認過。