1989年,中國共產黨無論基於甚麼理由,都沒有理由射殺手無寸鐵的人民,而他們就在全世界面前這麼做了。

1989年,台北敦化南路的誠品開張了,無論甚麼理由,這都是好讀者的驕傲。

2012年8月23日星期四晚上11時45分,一個矮小而猥瑣的俗人,手上拿着十多本書,非常重。對,各位現場的人們應該記得我吧?也許手上的書實在太重了,也許我前邊兩個正在排隊的男士詢問為甚麼有十多人在排隊付錢,只有一個櫃位收錢,是不是應該多開一個櫃位?於是我也壯着膽子大叫:為甚麼付錢總要等這麼久?大概這麼一個粗人不值得理會,到我終於付完錢走時,仍然是兩個年輕的漂亮的男女在一個櫃位上忙着收費。我很確定他們的職位一定接近最低,高級的不需要做。更難得排在我前面那位先生(對不起!)還跟收錢的說,我明白你們的辛苦,我不趕時間。我當下火大了,跟他說你這麼多時間真好,多點來香港誠品閒逛呀!這不是員工的問題,是公司管理的問題。

攝影:黃子偉、伍慶泉

仰止

資深傳媒人、影評人,最愛聽歌睇戲睇女。

香港誠品的服務態度不是差,而是根本沒有。到處擠滿顧客的地方,卻看不見一個職員,你想找某一本書自己去找吧;你捧着一大堆書,沒有人走過來:先生,給你一個籃子載着沒那樣辛苦好不好。香港人逛誠品很明顯是趁熱鬧兼順便拍拖,見到一個真正買書的儍子,還真以奇怪的目光看着我。一位大叔還說:真是個書癡,買這麼多書。我想對他說,我真是癡的,等着我用利刀把你的舌頭割下來吧。

本來我是打算在午夜時分才到誠品,吸收那通宵的優雅閱讀氛圍。但我很疲累,翌日還要上班,於是就在9時45分正式踏進香港誠品。我立即想逃,不是眼前如山的人海嚇倒我,不是商店的設計有甚麼問題,不是書籍太少,雖然放在最當眼處的書仍然是香港大部份書局相同的東西:大量經濟金融的書。而是看到有很多很多書,通常香港的書店買斷一本書後,很少補充入貨,所以很多書會忽然間消失無蹤。香港誠品的書真多,很多非常相熟的臉孔忽然出現在我的眼前。「喂!還記得我嗎?你半年前買了我,還未看呢!」「哈囉!我想你買了我後隨便放在某些暗處,忘記了我吧?我很好看的,快找我出來重見天日。」「臭傢伙,你購買我的時候不是對我好像愛不釋手,珍而重之,非看不可的姿態,為甚麼把我拋到床下,等待腐爛?」我覺得非常羞愧,對着這些書很有一份懺悔的渴求。

我告訴自己,對書本我已犯下滔天大罪,今天來是看一看,趁一趁熱鬧的,不要買一本書。

我記得大概是1991年我去到台北的誠品,當時樓高六層,全都是他們的地方,我就只差點沒有下跪。後來過幾年,人們告訴我那間沒有了,現在在敦化南路某大廈的地庫。哦!地方還很大,而且那份在人們睡覺時我在逛書局的文化菁英自大感仍然填滿心中。再下樓還有飲咖啡和賣唱片的。我記得兩年前我跟台蘋的老友坐在咖啡室內說着別人的閒話時,到如今那份自在和純真仍然滲進我心裏。不過,很不幸,那時買的那套舒伯特的歌曲集前幾天才發現仍未拆包裝紙呢。

我不知台灣人怎麼看,誠品的出現對我來說是代表了台灣終於有了自由,終於有了中產階級,終於努力在建造一種台灣本土化的商業標記。那陣子我心情沉重,一來六四的餘波仍在襲擊我的心,每天都在啃噬。二來,香港在讀書界的地位恐怕漸漸消散了。成長於七、八十年代的香港好讀者,有一份存在已久的驕傲。那時中國大陸不必說,除了馬列毛的著作,幾乎全都是禁書,難得竟然看到一些只是內部閱讀的書流進香港書市,記憶最深的是喬依斯的《都柏林人》中譯本,我是看簡體字版的,在我十五歲時。台灣則反攻大陸的口號天天在叫,別說馬列毛是禁書,連魯迅、巴金、朱自清、沈從文……這些老作家,也全部被打進共匪作家的行列,所有他們的著作都是被禁的。就只有香港有這些書賣。在那幾十年的歲月,香港無意之間成為了中國文化傳承的重要地方,甚至是唯一的地方。

我時常對朋友說,活在我們這一代真是幸福,既逃過了大戰和內戰的慘烈,又活在殖民地的地方,甚麼中文書都可以看到,越是被禁的我們越想找來看。這真是一段奇怪又荒謬的歷史。我們這些書蟲能夠自由啃噬兩地的禁書,還有甚麼中國共產黨史,分析文革權鬥的書,都多得不平等條約。

這種由畸型的歷史製造成的香港文化位置,就是所謂香港的價值觀。今天,我們真的愧對那個年代,除了歷史的必然性令香港文化位置改變外,我們還挖自己的牆腳,不尊重自己曾經有過的光輝,而去破壞我們的價值觀。

香港誠品樓下竟然有一間A&F的副線品牌Hollister專賣店。忽然之間有一種錯覺,誠品不是讀書界的LV嗎?它雖然不是個品牌,卻是個符號。當我拿着三大袋書再在香港誠品繞場一周,踏正十二時零一分離開時,人潮已變得疏落。我剛進門時聽到一位大嬸對另一位大嬸說:看,這就是新屎坑。當新屎坑沒有新鮮感後,當人潮漸漸疏落後,我忽然想:當我在台北的誠品深夜三時拿起朱天文的《世紀末的華麗》來看時,我們追求的不正是一份世紀末的,被自我迷幻化自我陶醉化的讀書人文化宮殿裏,外邊的世界一片漆黑,我們不去理會,只吸着似有還無的書香,追求中產階級的空想氣氛。

沒有中共政壇鬥爭實錄、薄熙來事件真相、習近平的班子……這些自由行熱門書籍,我朋友那間老舊的小書店原來還有生存的空間。

P.S.:意外的小孩

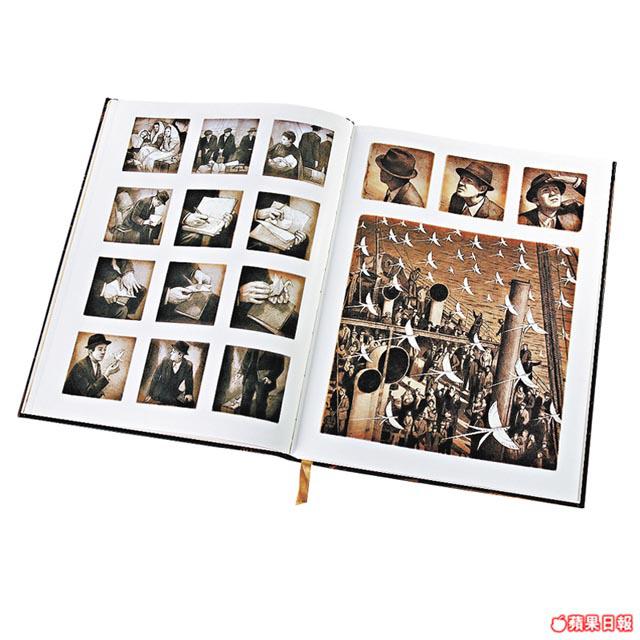

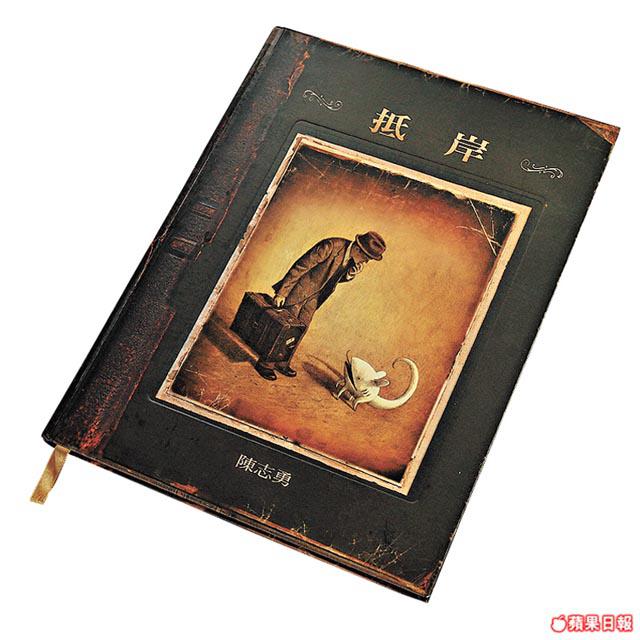

前陣子同文Terry告訴我,她最希望香港誠品出現的理由是因為小孩子的書,誠品種類繁多。真沒想到超過凌晨時分,香港誠品仍然有數個小孩伴着父母在孩童書籍區看書。在我剛走進這區時,已是十時半後,我就看見三個小孩背靠背地看着書。真是各種中英文的童書都有啊!令人羡慕死了。我沒看過甚麼童書,貧民區長大的孩子除了教科書,便只得偷看父親藏起來的《紅綠日報》。在這一區的其中一個枱面上,看到了陳志勇的《抵岸》,他前兩本書我都是網購的,在香港任何書店都沒看過。也許我智商太低,實在不明白他的作品連成年人都未必看得懂,小孩看得懂嗎?我很希望他們看得懂。

誠品來到香港時已有點變質,它本來是台灣解嚴後的象徵物品,本來應該追求閱讀的自由,但老闆說入鄉隨俗,即使那是個可惡的俗。講台獨的書,沒有!前述中共探秘的書,沒有!誠品閱讀充份證明了它的資本主義本質,資本主義就是除了錢以外不講原則。在這個時候來到香港的誠品我有點懷疑。但當那群活潑的小孩爭看着那些童書時,我想到杜魯福《華氏451》。閱讀還沒死亡的一天,人類還是能夠一息尚存的。

最教我慨嘆的是香港誠品的音樂部比台北小得多。我漸漸覺得在文字未滅亡之前,音樂已經先死了!