近年家具界不斷尋找新概念,新的思維、新的方向。為了刺激消費者的購買慾,家具設計師往往被迫走上了但求嘩眾取寵,不惜一切的不歸路。沒錯有時一些新款的Designer Chair,是頗趣怪的。但亦有些設計,真的令人費解。連我這個行內人也摸不着頭腦。

要界定一位設計師是藝術天才,還是白癡,有時真的不能單靠他(或她)的一兩個設計中看得出。但我發覺近年流行的Deconstruction(解構主義)風格,就因為它「夠蝦人」,兼且頗難抄襲,絕對可以試出家具設計師有幾分功力。

聽說Deconstruction風,在六十年代中已開始有人發表,卻一直到八十年代Punk的潮流下才發揚光大。Fashion界常常用上Deconstruction佼佼者,有Vivienne Westwood、川久保玲及近十多廿年冒起的Maison Martin Margiela。

在Fashion中,此風格通常會將一些本來是配角或隱藏的部份,如拉鏈、底布翻出成為主角;它的神髓,在於怎樣把整件衣物解構成它自身的最本體。

招國偉

曾任職廣告界;1999年眼見香港缺乏型格家具店,創立aluminium,仲係Eames、Jean Prouve超級粉絲。

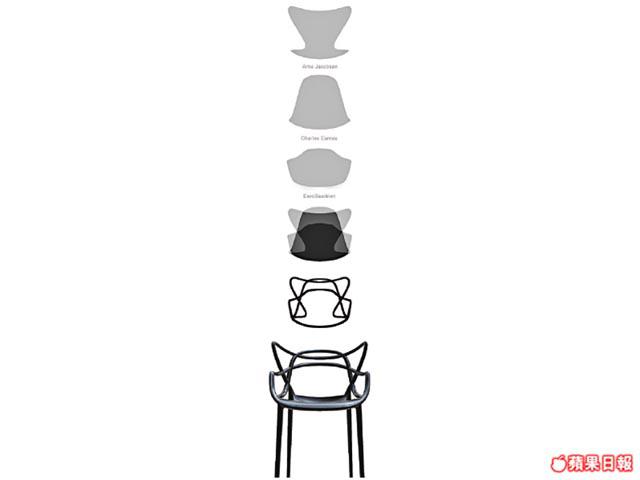

要明白Deconstruction在Furniture Design風格是乜東東?看看近期大熱的Philippe Starck新凳Masters Chair,你就會明白箇中道理。其實Starck先生這個設計概念,是要向三張經典椅的神級設計大師:Arne Jacobsen、Charles & Ray Eames、Eero Saarinen致敬 。Philippe Starck及設計拍檔Eugeni Quitllet,意念上想把三張椅子Series 7(Arne Jacobsen)、Eames Plastic Chair(Charles & Ray Eames)、Tulip Chair(Eero Saarinen)煎皮拆骨,解構至本身的外形骨幹,再建構成一體。其實三個風馬牛不相及的造型、炒埋一碟,襯起來都覺得無可能Work。但鬼才Starck先生今次絕對無令粉絲失望,此膠凳剛中帶柔,所有彎位都有前所未有的細緻,改良了他之前大多數倒模、啤膠椅筆直的弊病。也許他終於模仿到五十、六十年代設計凳的奧妙,就是每個彎位都像Sculpture(雕塑品)般細膩。再加上勁平的推廣價$1,680策略有效,相信這新款Designer Chair會是他今年銷量最好的作品。

另一張更新Deconstruction風的設計師椅及桌子——Stack series,在今年夏天剛舉行的保加利亞索非亞設計周,技驚四座。設計師Konstantin Achkov是索非亞大學畢業生,其設計意念是由玩具模型啟發出來,但是與砌模型不同之處,在於此Design不需任何膠水、釘或螺絲。照Konstantin解釋,所有接駁點都是入榫設計。由於設計太繁複,他用了三年時間去研究及生產樣辦。他的雄心壯志其實未有就此完結,因為他準備成立自家的家具品牌Tenon去發行及營銷他的作品。有時我真的很佩服歐洲年輕人的理想主義,相信是與他們的文化背景有關吧。且看香港速食文化下有幾多個青年人會花三年時間去完成一個夢,或是這一代已經無夢想?

話說回來,Konstantin的設計,最有Deconstruction味的地方就是每一個入榫位。 一般的椅子,通常會將榫位收藏,但此設計卻相反將榫的美感表彰,尤其是坐位面多個接合位,像極電路板般複雜,簡直是神來之筆。

近在咫尺的韓國,也有另一位年輕設計師,在流着Deconstruction的血,她的名字叫Bomi Park。她與Konstantin的設計有着迥異的方向,Konstantin的玩法是叫看官把眼睛留意到一般沒人為意的Detail,而Bomi則喜歡把線條複雜化。

今年六月她在柏林DMY Festival 2012,展出了她的afterimage系列,令Design Blogger為之雀躍地瘋傳。此家品是由黑色粗鐵絲構成了一個似乎不實在的整體。換句話說,明顯地是個具有諷刺意味,兼深層次矛盾的意念。因為正常地桌子應是實心包裹着空氣/空間,而在你面前的afterimage剛好相反,鐵絲之間的空氣/空間,才是枱的平面,包着另一個視覺空間:如你一邊走動,一邊盯住它,你的視線會出現線條交錯的第四度空間──幻影。

究竟甚麼為之好的解構主義設計呢?是因為它在商業上銷售成功?或是它令你會心微笑更為重要?也許,好的設計應該會叫你怦然心動,及作出反思。若果一件作品不能引起你任何的情感共鳴,那它就如同與你擦身而過的陌路人沒有分別。