溫普林,人稱溫老大,年少時是畫痞,年過半百依然對世界充滿好奇,性子依舊暴烈,嬉笑怒罵形於色,是個永不疲倦的浪子。

撰文:鞠白玉

佔地為王脫離煩囂

溫普林是中國最早以嬉皮精神游走藝術界的學術批評人,誰都想得到一篇他撰寫的美術評論,他有大把機會得到最具市場價值的藝術品,他偏不,對那些因他才能嶄露頭角的藝術家,總是敬而遠之。

老溫住在離京城四十公里的水長城腳下,建在隱蔽山上的宅子像憑空出世,近千平方米的院落,有私人畫廊展廳,他和他的同胞兄弟一家人、孩子、養子及各地來的活佛們僧人居住在此,偌大宅子從不冷落。他主動與不遠處的喧囂京城隔絕,別人若想找他,就只能上山,他是這自己創造的國的王,說話粗糙得像個販夫走卒,幾乎每句話都有粗言穢語,但可貴在他坦誠,向來說實話,從無任何掩飾。

一年前,因策劃一個涉及茉莉花革命的展覽,他被抓起來,二十三年前八九民運時他還年輕,本能反應是逃,現在他不跑了,警察說:「溫老,終於見面了。」他答:「對不起,我來晚了。」過了知天命的年紀,他覺得應該有所承擔,「我的朋友多數都進來過,也該輪到我了。」一個月後,審訊官命令他寫悔過書,他笑說無過何來悔?就轉身急走回牢房。最後他只寫千字書,內容大致是──「藝術家以藝術的場地做的任何藝術行為,只能在藝術史中討論,在沒有違憲的情況下,貿然判斷藝術家是有罪的,這是危險的。作為公民我的表達是天經地義,作為藝術批評家我不站在前沿怎麼可能,而當代藝術家又如何能不觸碰當代的問題。我們沒有解決的能力總有提出的勇氣。」結果,這篇文章以「悔過書」形式被封存檔案,他可以出獄。

媽一刀砍斷你的根

溫普林少年是有名的「畫痞」,曾說:「我們是一幫會畫畫的流氓。」他考魯迅美術學院,幾年考不中,因有傳言若他進了學院會對老傢伙們開炮,「說我要拳打某某,腳踢某某,全是瞎扯,但那時我確實張狂,總想挑戰這些學界權威。」最後他考進中央美院的美術史系,二十年後,魯迅美術學院請他開講座,他把前排座位全留給當年一同畫畫的「畫痞」,老院長說:「我一直記得你,關注你。」「那麼當年為甚麼不要我?」「他們害怕。」這讓他記起少年時在魯迅美術學院門外,曾揚言道:「你們瞧着,早晚我要到這兒給他們講課。」

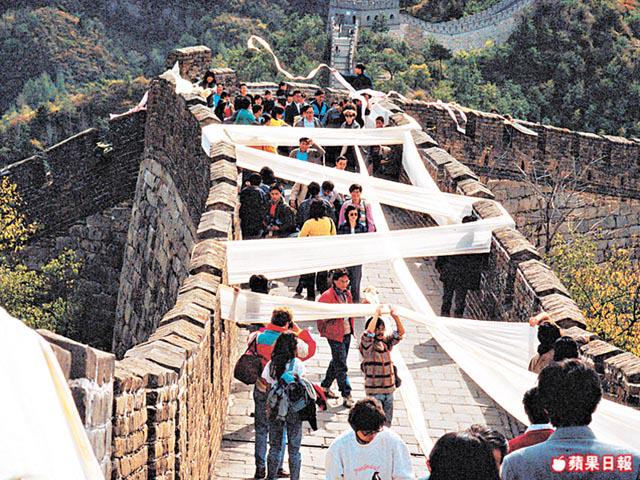

1988年,他辦大型行為藝術「包紮長城」,清晨幾輛卡車集合,集結上千人,當中有學界紅人徐冰、搖滾明星丁武和何勇等人。那年月,只要振臂一呼,各路豪傑鼎力相助,他缺錢辦展覽,聽說拍《河殤》的導演有錢,就上門自我介紹,對方問來意?他說:「我要錢,想用你的錢。」「多少?拿去。」就把存款給他,可人家根本不認識他。1987年他開始拍攝紀錄片《大地震》,記錄一系列對文化藝術界有震盪意義的事件和人物,藉此折射時代變革。「我們不比世界上任何一個文明差,八九民運來了,我們認為理所當然,卻過於樂觀,中國人真他媽的儍,當時的心態不就是和母親撒嬌嗎?結果你媽一刀砍斷你的根,理想主義從那時就終結了。」

流亡西藏因禍得福

還是要說1989年,當年在廣場上用高音喇叭念出的《民主宣言》,就是他起草的。發生血腥事件後,他沒有逃亡出國,而是一口氣跑到西藏,「文化精英四處逃散或墮落,我不想去受洋鬼子的氣,乾脆扎根西藏,心理上覺得不算逃開,就算這國家是一艘即將沉沒的破船,我也會和它共存亡。西藏地廣人稀,相當自在,共軍逮不到我,我在這麼好的地方生活,真是因禍得福。」就這樣,他和弟弟如流民般在廣袤的藏區開始另一種人生,「不用吃藥就能High。」靠藏劇團的糌耙和酥油茶也能活下來,唐卡或面具的買賣也能掙些錢。不久,他重操舊業,開始拍片,屢獲大獎,再次成名,待再殺回漢地,眼見當年那些志士皆肚滿腸肥,他自己做自己的展覽和美術節目。他本多情,在藏地也留下許多愛情故事,最後和一位姑娘成婚生下一兒一女,兒子格隆14歲離開學校,四處浪迹,現年19歲,繼承父親的嬉皮精神,正在拍攝自己的電影。

現在,他號稱是個過資產階級生活的無產者,這些年著書、辦展覽、寫劇、做生意,名下卻無任何財產,連山中宅院也沒土地證,就是佔山為王。在私家畫廊裏展示的八十年代現代藝術,全是他的過往回憶、他那一代人的血性與氣脈,他靠這些提醒自己後半生的自由路。他眼神明亮面目祥和,頭髮卻已花白,慶幸自己的青春正好趕上八十年代這黃金年代。他盡了興,撒了野,慶幸被趕盡殺絕後可退守藏地,吸納天地精氣神,而自己,就是那代人的濃縮身影,行得越遠越清晰。