油麻地戲院,本土僅存戰前戲院,1998年結業。多得活化,今年七月變身戲曲中心,八和劇目陸續登場。多得活化,被埋在紅磚裏、木板下數十年的舊建築才能見天日。

記者:李芷諭

攝影:劉永發

隱沒於紅磚之下

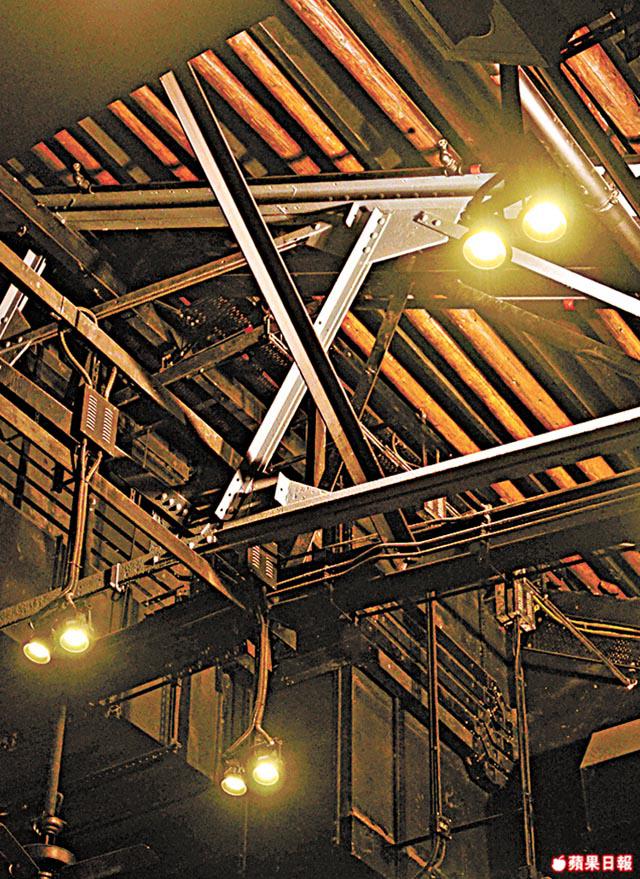

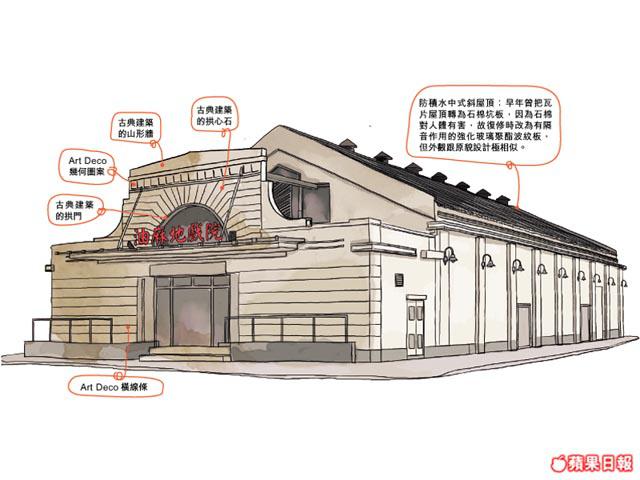

要不是復修工程破開了戲院廣告板及紅磚外牆,也許永不會發現內裏集古典主義及裝飾藝術主義(ArtDeco)兩家之大成的建築風格。前者源於古希臘及古羅馬的建築美學,後者則是簡潔的現代主義。20年代末期為兩者交接過渡期,因此推斷戲院是這時期的產物;最終根據一些舊報章的廣告,斷定他開幕於1930年6月14日。

紅磚屋

和戲院一街之隔的一級歷史建築紅磚屋亦同時被活化,變身粵劇演出及培訓地。建於1895年,曾是油麻地抽水站建築群一部份,為九龍半島居民提供食水。建築群本有三幢兩層高大樓,至1903年興建九龍水塘,抽水站關閉,輾轉到今日只有紅磚屋能保留下來,另兩幢大樓早在60年代變為公廁和垃圾站了。

古典主義風格:強調結構的比例和對稱。

建築物料:主要由木材、花崗石及磚塊建成,相對於較華麗的利舞臺、平安戲院等以鋼筋混凝土建成,成本較低,注定走平民路線。

點止「鹹濕戲院」咁簡單!

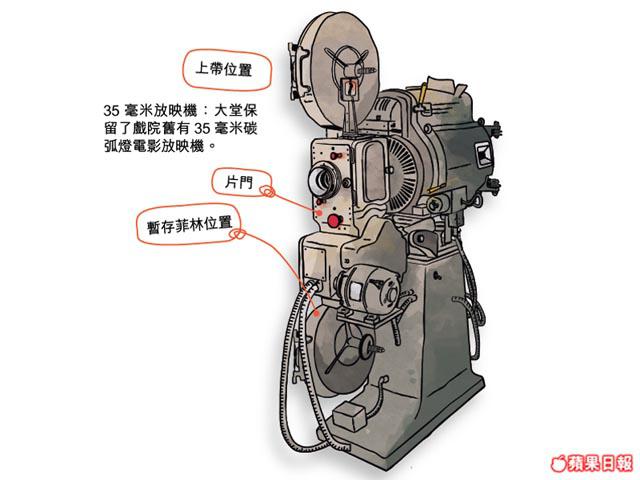

從前,靠海的油麻地漁業興旺,文化葫蘆負責人吳文正:「苦力多,娛樂需求大,當年這一區戲院亦多。」油麻地戲院,由最早期的黑白默片、第一部有聲電影、粵劇至港產電影,一路走來見證了香港的電影發展。80年代為增生意額,改播歐美日風月電影,陪伴不少九龍區叔伯兄弟度過寂寞時光。但最終捱不下去,於1998年結業。2007年政府宣佈為油麻地戲院和一街之隔的一級歷史建築紅磚屋抽水站進行活化。

歷史愛好者、油麻地百年木業泗祥號第四代東主何國標:「自小在這區長大,熱愛油麻地的社區文化,從前九龍區以油麻地區戲院最多,有廣智、普慶、第一新、光明戲院等,今日,就只剩油麻地戲院。當年由於其票價較便宜,生意還不錯。我在裏面看過不少黃飛鴻的電影,不過戲院內的環境一般,比較舊和有陣陣酸臭味,所以必選貴一點的後排座位。到現在仍十分懷念童年時掹衫尾睇戲的日子。為何有酸臭味?因為有頑皮的小孩愛在裏面隨地撒尿,坐在前面的人便遭殃了!」

街坊潘伯伯:「年輕時因為工作關係,幾乎每日都經過戲院,感覺上比其他的殘舊,所以雖然就近,很少會進去看戲,但每次見到門外的電影畫布,都愛留意上面抵死又搞笑的戲名,像《自摸雙番西》、《笑傲肛門》等等,笑破肚皮,又令人佩服想出這種戲名的人。」

八和會館劇目日期:

8月25、26日《洛神》(演員:藝青雲、唐宛瑩)

8月28、29日《哪吒》(演員:袁善婷、梁淑明)

8月30、31日《一把存忠劍》(演員:梁淑明、謝曉瑩)

油麻地戲院

地址:窩打老道6號