當奧運聖火在奧林匹克運動場徐徐熄滅,在場8萬名觀眾傳來嘆息聲四起,不捨心情盡現;昨晨打開BBC新聞台,亦是有讚無彈。觀眾看不到的,是千里迢迢從各地飛到倫敦採訪奧運的海外傳媒、志願者,對倫奧彈多於讚,結論是倫奧「慳錢得來不顧人感受」。

閉幕前最後一小時,小記到了奧林匹克運動場內的倫奧紀念品店,雖然是最後一天營業,仍企硬沒有減價,就像今次倫奧開幕及閉幕禮,以及比賽軟硬件的安排,全部我行我素,惹來不少批評。

資深記者:水都冇滴

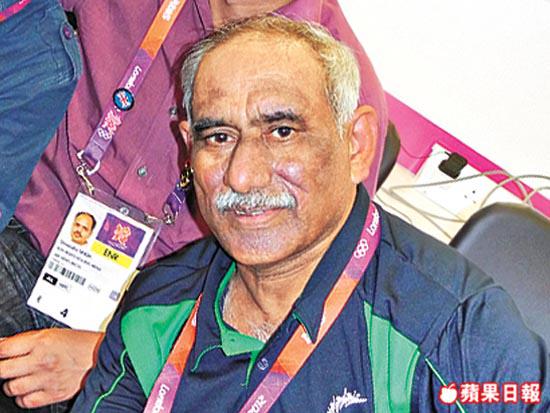

來自印度的NorrisPrita,今年已71歲,在ThePublicAgenda雜誌做記者兼編輯,從88年漢城奧運採訪至今,已經是他第7個奧運會。談起倫奧,Norris眉頭即皺,他說:「新聞中心連免費水都冇滴,裏面買支水都要1.6鎊(約20港元)。這不是錢的問題,是基本對人的體貼,水是好基本的需要。」

至於原籍馬來西亞、嫁到德國的女攝影師蔡五栢,亦對倫奧彈多於讚;曾是七項全能選手的她,現服務於Asvom攝影社。已是第7次採訪奧運的她說:「倫奧的場館氣氛好好,值得一讚,不過大會的穿梭巴士就十架有九架不準時,好多志願工作者亦幫不上忙,事事都十問九不知。」

義工彈大會不夠專業

義工彈大會不夠專業

香港學界跨欄好手黃纓淇,在英國讀了兩年高中,今次擔任的志願工作,主要是在田徑場做接待;她說大會每天只提供一餐膳食,要下班後回家自己煮晚飯。她更指大會不夠專業:「有一次我碰到一名中國女選手,她比賽後想盡快回選手村,但現場竟沒有人懂國語,搞了大半天,直到我得悉後才上去幫她;我覺得奧運這麼大的田徑場館,一個繙譯員也沒有安排,實在說不過去。」

除了支援不足,黃纓淇亦覺得主辦單位過份輕鬆。像劉翔的初賽,起跑時場內觀眾還是不斷叫囂,場內廣播亦不會提醒觀眾肅靜,這多少影響了選手的表現。看來倫奧在螢幕前後,實在有段差距,現場的觀眾和傳媒,未必會對這次奧運只讚不彈。