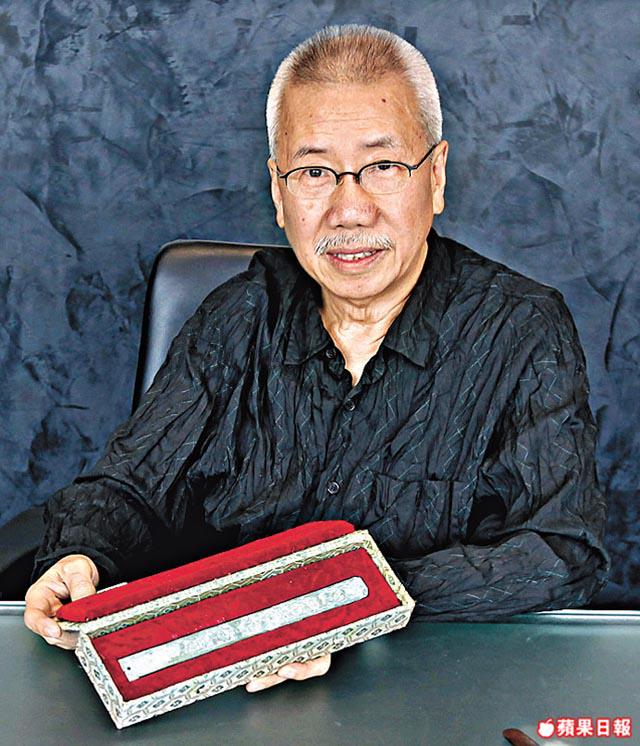

香港設計界的泰斗,設計過中國銀行的標誌、香港通用郵票以至東亞運火炬,靳埭強卻愛上收藏尺,驟眼看來平平無奇的尺,為他尋回許多童年回憶,三十多年間收藏的四百多把尺,影響他的人生觀,給他許多啟示。

記者:周裕仁 攝影:梁志永

靳埭強15歲就當上裁縫,花了十年光陰才發現志不在此,轉而進修成為設計師,兩個職業都跟尺關係密切。以為這是他愛上尺的原因,就錯了。「當裁縫時,尺是一件工具,不會去欣賞它;當上設計師以後,雖然接觸更多種類的尺,也不會因而愛上,始終那是一件工具。」靳埭強的辦公室就如他的寶藏庫,滿是他的珍藏,仔細一看就會發現,他收藏的尺大多是單純的直尺,直尺的簡單正是他認為最吸引的特質。

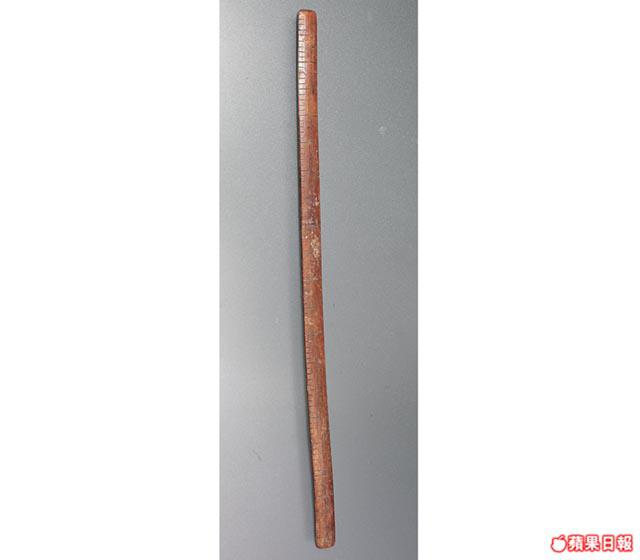

靳埭強愛尺之始,源於在鄉下番禺的年幼時代,家中的女性長輩都會做女紅(針線活),尺是必然的工具,「那時候沒那麼多玩意,家中的尺就成為我的原始玩具。」四十多年後,靳埭強藉回鄉的機會,搜尋伯娘遺下的雜物,意外發現那把連繫他童年回憶的紅棕色木尺,成為他重要的收藏之一。

鍾愛背後的故事

與尺的淵源從童年開始,但他第一個收藏卻是當上設計師後十多年。那時正藉改革開放初期,他在廣州清平路舊貨市場一所小店看到一把舊木尺,尺上的菱角被磨鈍,尺身佈滿歲月痕迹,加上以小銅釘劃上的「百子千孫」吉祥語,這把傳統的嫁妝禮器深深吸引着他,二話不說就買下自己的第一件收藏。靳埭強自此愛上尺,特別是舊尺背後的歷史,記載着一個地方的傳統。

三十多年間,靳埭強收藏逾四百把尺,來自世界各地,由五毛的鐵皮尺到索價數千元,據稱是戰國時代的古董尺都有,無論價值多寡,他都將它們放在辦公室中央的尼龍箱內,一視同仁。「我不會去講究如何收藏,如何保養,因為我並不是因為尺的珍貴和價值去收藏,而是鍾愛物件背後的故事,那份感情的交流更觸動心靈。」

我見靳埭強的收藏沒有刻意整理,卻有一把特別用布包裹着,原來是同樣愛尺的本地藝術家又一山人所製作。「其實我都不捨得將它打開……」靳埭強一邊將包裝小心翼翼地打開,口中念念有詞,「這個包裝是又一山人親自包上,特別漂亮,所以我平日都不會將它打開。」解開包裝後,一把厚厚的木尺活現眼前。「這把尺是他當年為九七回歸問題所做的。」尺的一邊寫着「中國制度」,一邊寫着「香港制度」,中港的量度單位不一,刻劃在同一把尺上,象徵一國兩制。對於這份意義重大的禮物,靳埭強珍而重之,他邊還原包裝,邊嘆息:「哎喲,都弄不回原來的樣子了。」好像在說尺,又好像在說香港。

以情量度最動容

多年前到峇里島,靳埭強就遇上一把令他深受感動的「尺」。當地朋友打算送他一把富當地特色的尺,卻發現峇里島並無量尺,每個人都是張開雙手,以自己作為量度標準。「峇里島是一個純樸的地方,連統一的法度都沒有:當地有一條法例規管樓宇的高度,就是樓房不能比椰子樹高。」峇里簡單純情得跟本毋須設立法度,人人一張手就是一套標準,以人情量度世界,這把尺最叫他動容。

尺,不只為靳埭強帶來感悟,更帶來友情,三十多年從尺所獲得的,一定比起純粹的收藏要豐富得多。