編者話

我想:小悠和小芊有這樣一個母親真幸福。能有如此細膩深入的感情,如此充滿憐惜的關懷,所謂國民教育根本就不必要。這篇文章本來是放在「蘋果樹下」刊登的,但我看到的卻不只是一篇好文章,而是一連串母親、女兒、家國事碰撞在一起的閃耀片段,我覺得需要用更大的篇幅去承載這由海量胸襟寫出來的文章;我覺得要讀者更深地閱讀它,想一想我們和兒女們怎樣去相處,怎樣共同走向未來對家國民族認同的道路。

撰文:蕭煒春

三年前的某天,七歲的小悠問我:

「媽咪,誰是Mao?」

「甚麼貓?」

「不是貓,IsaidMAO。」她用標準的英語說。

「哦,毛澤東呀!」

我奇怪,小悠讀的是國際學校,中國歷史對她而言,似近實遠。原來多得學校在教用互聯網搜尋器。

「老師說假如我有一部時光機,可以幫人回到過去,那最多人希望誰人不曾在歷史上出現?」她打開電腦,揮灑數下便跳出答案。在西方,最討人厭的是希特拉;在東方,那人是Mao。於是乎,我簡單給她上了一課中國近代史,她眼睛閃閃,似懂非懂,但自此以後,對中國的一切留了心。

我家的兩位小公主,天天都在接受國民教育。

「你們是中國人,一定要懂中文,外國人辛辛苦苦也要來中國學中文,因全球的焦點、未來的世界,就是中國。」說得肉緊,較左報更紅。

「不少老外說得一口流利普通話,連文章也曉寫了,你們作為炎黃子孫,連讀篇報紙也有困難,妳們自己不害羞,我也替妳們難過。」我越說越激動。

去年六月,索性舉家到北京旅行,追尋身份認同。遊故宮,她們一邊避開如鯽遊人的口水飛劍,一邊問為何皇帝可以有妃嬪三千,而爸爸只可以有一個老婆?對宮女老死宮中而不曾踏出過後宮半步的悲苦人生,更是嘖嘖稱奇。訪長城,一口氣鬥快跑上雄偉的居庸關,喘着氣俯視腳下,想像當日為抵禦外敵,多少民工拾級搬石運泥,一失足就向下掉的觸目驚心;然後對比滿山垃圾,負責撿拾的民工揹着大竹籮仍矯捷如飛。

接着是天安門廣場。「認得那個掛在城樓上的畫中人嗎?」小悠輕輕「晤」了一聲。「他的屍體,據說就放在那邊的毛澤東紀念堂內。」「吓???」然後大大地討論了一場為何一個人、不是殭屍,可以在死了三十五年後,仍然完好無損地躺在玻璃棺內……睡大覺。

走到廣場的正中央,我盤膝坐了下來。「媽咪,你又在幹甚麼呀?」「給我一分鐘,我想靜靜坐在這裏一分鐘,悼念二十二年前死去的年輕人。」然後在烈日當空下、駐場解放軍的面前,兩行眼淚簌簌而下。

729反國民教育大遊行,我問小悠:「會去嗎?」

「會。」她目光很堅定。

「其實不是太關妳的事,妳學校並沒有國民教育……妳可以選擇不去的。」

「我好想去,我也有朋友也有表弟表妹呀!」

我們下午兩時便到達維園。站在藍色帳篷下,氣溫高得像蒸籠,身體的一寸一寸似乎隨着汗水在融化。小悠不安地踱步,連口號也喊不響,由頭到手然後是身體,一點一點在「染紅」。

終於起步了。還未踏出維園,「媽咪,我不行了。」

我扶她坐在路邊,幾位救護員一輪檢查,說她出現熱衰竭,再走下去要中暑了。她竟然咿呀的哭了起來。

「媽咪,不如你和妹妹繼續行,我自己留在這裏便可以了。」

那一刻,我又是痛心又是窩心。

小悠、小芊,我是無論如何、無論在任何情況下,都不會撇下妳們的。要嗎一起走,否則一併留,我們不爭朝夕。要記着,前面還有很漫長的路要去闖。

後記:

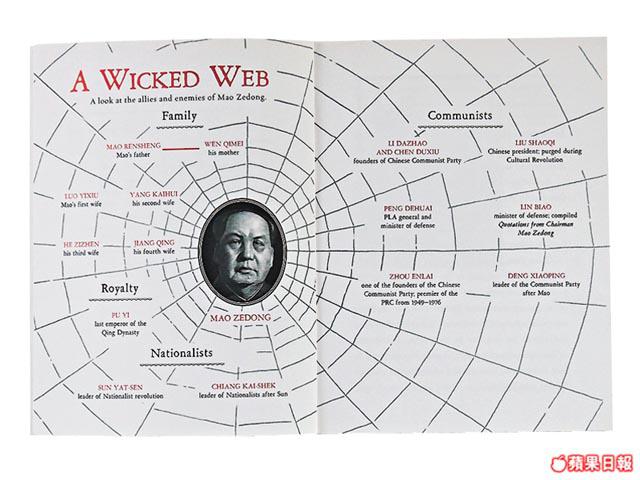

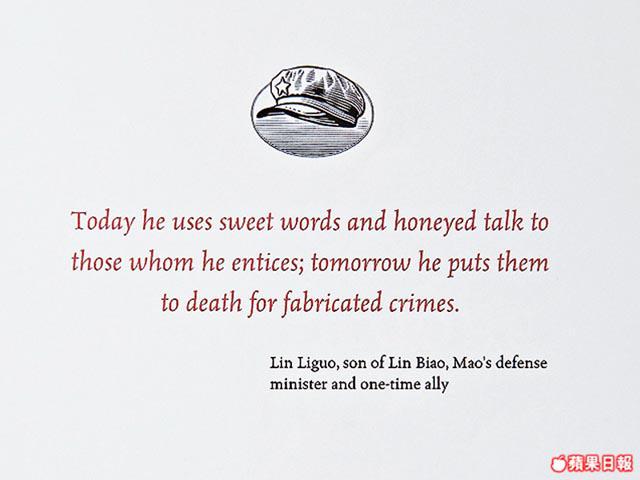

一份習作,喚起了女兒對國情的關注,我特別跑書局找了一本用詞、程度適合孩子閱讀的書:MaoZedong(AWickedHistory)byKimberleyHeuston。建議親子共讀,因內容也偏頗,譬如一開頁便引林彪之子林立果評毛澤東:「今天甜言蜜語拉的那些人,明天就加以莫須有的罪名置之死地。」立論與國民教育手冊恰好完全相反。