一場奧運開幕典禮再次喚起香港人對前宗主國的懷念:骨子裏滲出來的低調優雅、Mr.Bean演繹的英式幽默、還有迷人PinkLady英女皇的神來之跳。那場開幕典禮,是現在式,看在香港人眼裏卻像過去式,一下子把許多我們曾經熟悉的物事都召回來了。才15年前,事頭婆、英國口音、米字旗還環繞在我們身邊每一天。

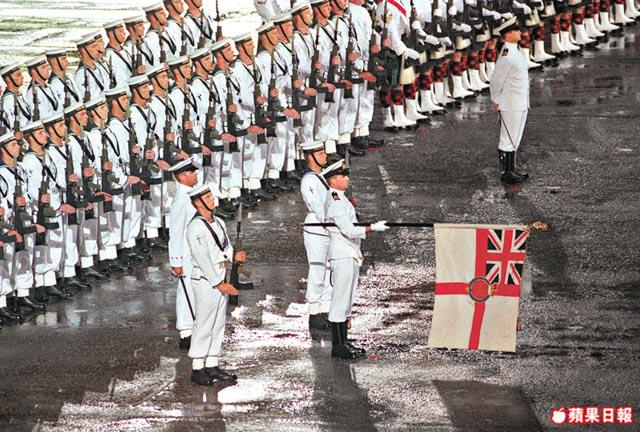

我們懷念的,還有在奧運有份升旗的、外形雄赳赳但作風友善親民的英軍。

記者:劉嘉蕙

攝影:陳盛臣、部份圖片由受訪者提供

軍事珍藏工廈中

Victor的基地在九龍灣的工業大廈,電梯一到,攝影師和我都被嚇呆,密室一般的地方,插了面港英旗,還有奪目的啹喀兵標誌。

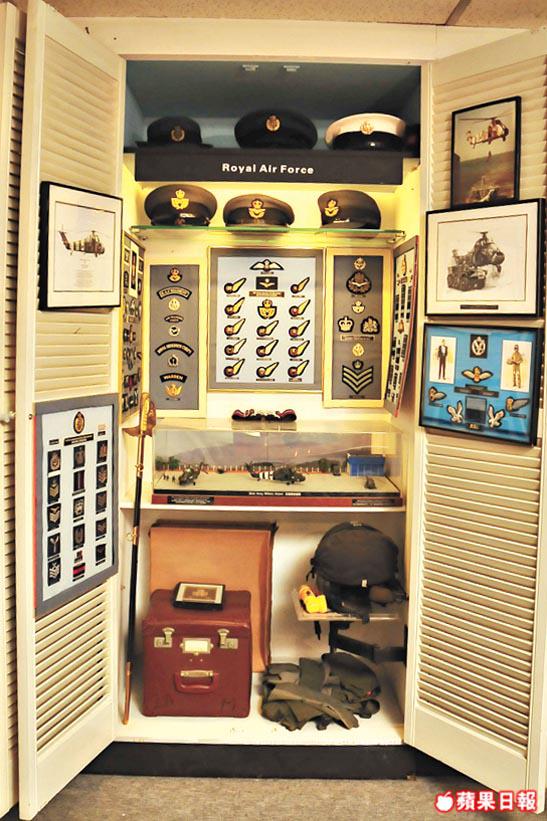

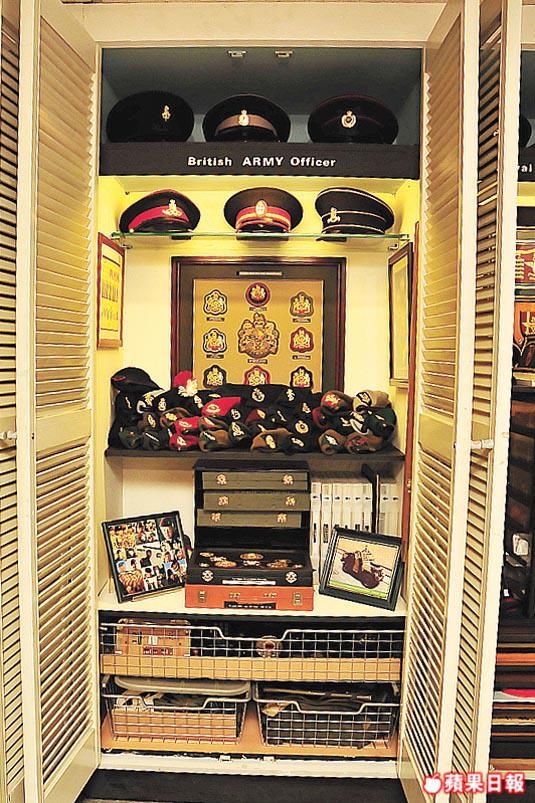

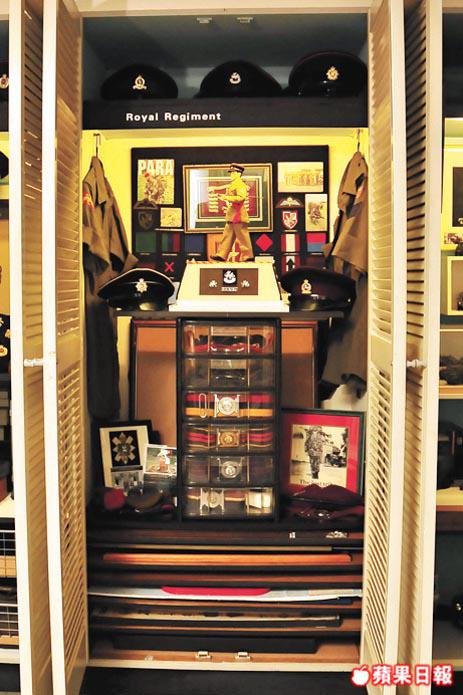

不一會Victor推門出現,我們被領入一個光線柔和的吧枱空間、在英女皇的頭像下喝汽水,牆上有一列英軍手繪章、襟章、軍車圖片。說不到幾句,他就帶我們看不同的房間,這間天花板懸了三隻模型戰機、那間放着軍裝軍靴軍袋。由走廊轉入大房,還好嘛,僅一張長形實木方桌、右邊一牆白櫃,以為軍事之旅到此為止,Victor才施施然亮出戲肉—─五對櫃門打開,每個都有主題。30年前效力過半島扒房,他對陳列擺設別有心得,每幅構圖都考量過,還細心嵌入射光燈,像高級百貨公司的display櫃。

驚人的,不只是收藏的毅力,還有收納的功力。看着我們目瞪口呆的走來走去,Victor很習慣:「年中有不少華籍英兵上來,個個見到都很興奮。」

從軍袋學習收納

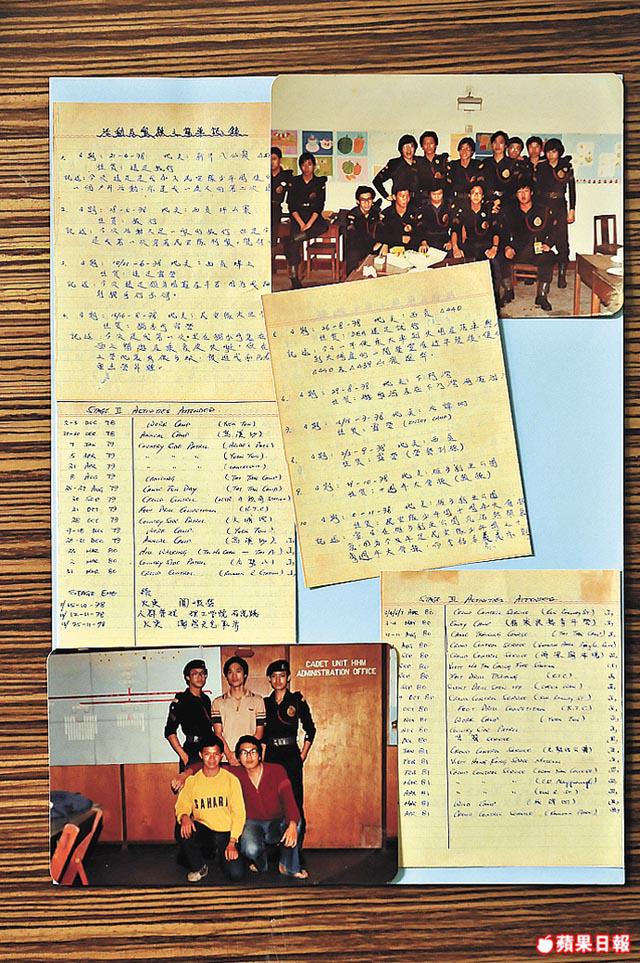

1963年出生的Victor沒有當過兵,但十幾歲就加入民安隊少年團,接受英式軍事訓練,着制服、戴斜帽,「民安隊其中一個活動是行山,山野間偶爾會看到英軍經過,覺得他們體能好好、裝備好先進,這些畫面在腦海中很深刻。」讀中學時逛夜冷舖找到一面英軍徽章,開始了他的收藏之路,30年來不停鑽旺角軍事用品店、夜冷店,eBay出現了就上網買,如今收藏品塞滿工廈2,000呎空間。

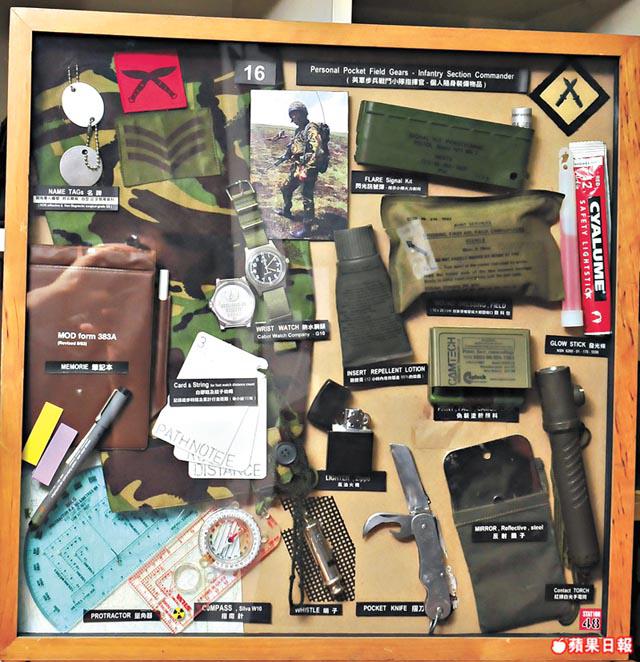

他還有一個地頭在石崗,專放軍車。「收藏值幾多錢?無計過,因為我從無諗過賣。」他自言是理性收藏者,英軍軍事用品可以很浩瀚,但他專攻駐港英軍用品;東西,儲兩套就夠,一套珍藏、一套展示。他開搬運公司,留意客人平時丟得最多是畫框、相框,他撿起來,創作陳列板。想主題、度構圖、起標題、找圖片,至今做了30多塊類似的板,如果一塊板上有20個徽章,他就貼齊20張labels,中英對照、襯色襯字——這些一般人收錢做都覺得煩,他當是自娛樂此不疲。「儲嘢,好多人擺喺櫃度,得個擺字,我想把珍藏變得更有觀賞價值。」他重視整理收納,自覺是從軍事用品中得到啟發,「譬如軍袋設計,很重視間隔,目的是東西擺放就手,一拎就拎到,不可以亂。現在市面賣的袋,着重功能性,其實概念都是源自軍袋設計。先進國家會把最好的資源留給軍人,所以他們的用品質料都很好,設計注重功能性,到現在還很襟用。」

1.英軍裝備全部註有年份及代表香港的向上箭嘴,又稱雞爪。Victor指,英軍用品假貨不多,而且軍事用品很少有對外流出,不如美軍用品有炒賣市場。

2.軍裝會因應氣候及地形更換款式,圖右為80年代雨衣,用膠料較侷身;圖左屬後期的GORE-TEX,而駐港英軍軍服的迷彩圖案,是為配合香港多叢林而作的設計。

3.英軍講究禮節,出席不同儀式,都有一套嚴謹dresscode。

4.駐港英軍部隊徽章。

5.英軍內衣及保暖衣物一覽,全棉,質料舒適。

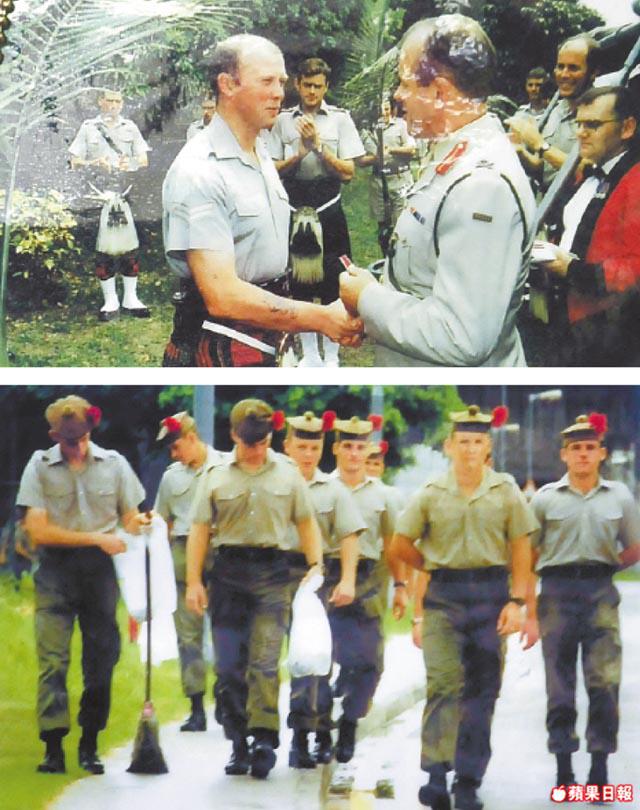

軍訓孕育紀律與堅持

殖民地小孩對軍事不算陌生。縱然今日我們在胡錦濤來港時才在電視看到解放軍,但殖民地時代駐港英軍作風比較親民,會播電影、做親善、幫手起麥理浩徑,「一年一度英軍開放日,他們會跟市民有互動,不是純展示。畢竟英國人管治殖民地有豐富經驗,他們很懂得利用本地人,比較懂得打關係。」華籍英兵一度是筍工一份,「好過做警察,因為有床位。五六十年代人的兄弟姊妹多,屋企無位,所以會貪圖有張床、包衣食住行、淨袋人工。不過體能要求好高,一面試就要跑48小時。」

他懷念軍隊訓練為香港孕育過一批壯漢,這群人有紀律、重禮節、有堅持。反觀新一代人不尊重警察,加上解放軍作風封閉不善親民,形成現今社會不談軍事,「軍事訓練其實對人好重要,會改變一個人對很多事物的看法,也強調基本功的訓練。但時代真的不同了,現在一來娛樂多,二來新一代人對自己沒有要求,學一樣嘢,識就算,不講求熟。」他後來教民安隊,見隊員行一會山便嗌辛苦,去到營地要求打機唱K,覺得意義已失,黯然離去,連一雙子女都不肯加入。

拆解糧食包

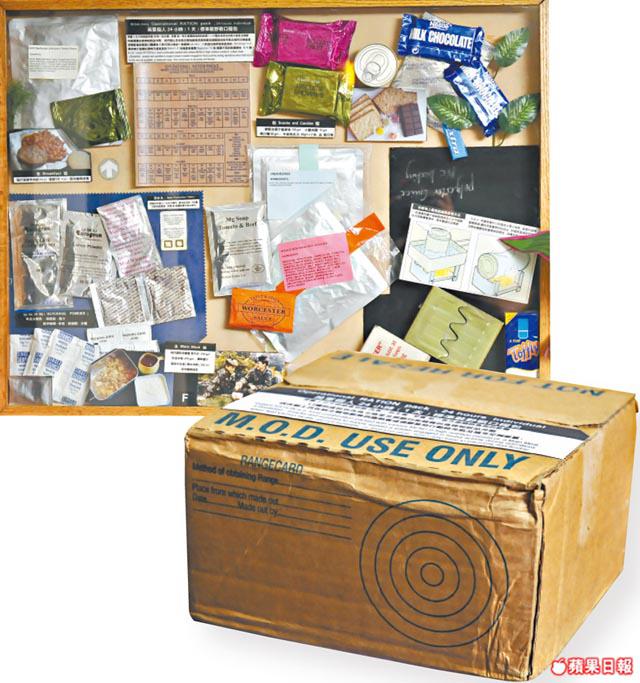

昔日但凡外出工作超過24小時,軍人都會獲發一個糧食包,內有主餐及乾糧,足夠行軍一天所需。內容包括肉類、餅乾、米糊、白汁飯、番茄牛肉湯、朱古力、喼汁、咖啡等飲品冲劑,高卡路里之餘也着重營養均衡。Victor把包裝一一拆開、試食、影相、再用海綿或發泡膠填充重新包起。至於味道Victor話無乜特別,唯一留意到是軍人原來食好少嘢,「當兵體力消耗大,但他們早餐只吃300克茄汁豆及一片餅乾,由此可見香港人飲食真係超晒標。」

最後的啹喀兵

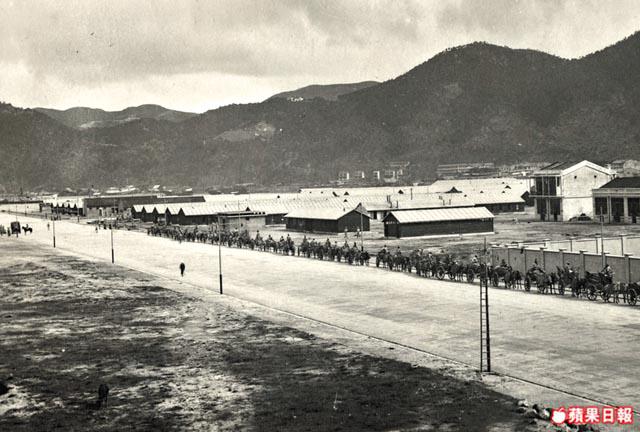

Victor的基地以48為名,掛着一支醒目紅旗,這其實是啹喀兵(Gurkha)的標誌。原籍尼泊爾的啹喀兵因驍勇擅戰,被英軍徵召為僱傭兵,主要被派駐遠東地區殖民地擔任防衞工作。1948年,啹喀兵首次跟隨英國陸軍來港,隨着70年代馬來西亞宣佈獨立、當地英軍解散,香港成為遠東地區啹喀兵集中地,全盛時期佔駐港部隊四成人,而48是首批駐港啹喀兵的編號,軍營位於石崗。著名的慈善活動「樂施毅行者」,也是由啹喀兵軍事訓練演變而來,1986年毅行者首度開放予公眾參加,啹喀兵亦會參與清理路面及安排飲食等工作。1997年香港回歸,駐港啹喀兵亦正式解散。

後記:政治不正確

如此有系統的2,000呎駐港英軍珍藏館,Victor把它當成私人興趣室,不打算對外開放,「華籍英兵或者退休軍人想來看,我一定歡迎;其他人呢,我就要了解吓目的,才決定會不會招呼。」他的簡介和陳列,做得比許多博物館還專業,既然有心分享,何不把事情搞大,或索性變做一門生意?「香港好畸形,做生意,做得不好固然會蝕;做得好,業主加你租;如果是自己物業,人家又會說,點解唔咁做、點做、咁儍,這種氣氛下,唔會有好嘢出到嚟。」說到底,是不能也非不為也,「殖民地150多年歷史,是有很多好東西剩下來,我做搬運,見許多人把舊東西捐給歷史博物館;下場,可能是塞在倉中一角無人管理,更不會拿出來做展覽。因為香港回歸了,講殖民地時代、講英軍豐功偉績,是政治不正確。所以你問我怎麼不把它發揚光大?講這些題材,個人力量有限,政府更加不會幫,你都有眼見,有錢佢都寧願搞國民教育。」

這裏刊登的網址,用Victor的話說,是hobbysite,至於珍藏館地址,恕不在此公開,反正你有心一定找得到。

Station48

網址: http://www.48.com.hk