大澳數十年前有間照相館,館中少女經常拿着一部風琴相機四處拍攝,紀錄淳樸漁村的生活面貌,鎮上居民的日常逸事,還有過客們留下的足迹。七十年後,少女回到舊地,把昔日的相片逐一找出,還舉行展覽,期望浪漫的漁村故事,可以一直流傳下去。

記者:周燕

攝影:蔡家輝、楊錦文

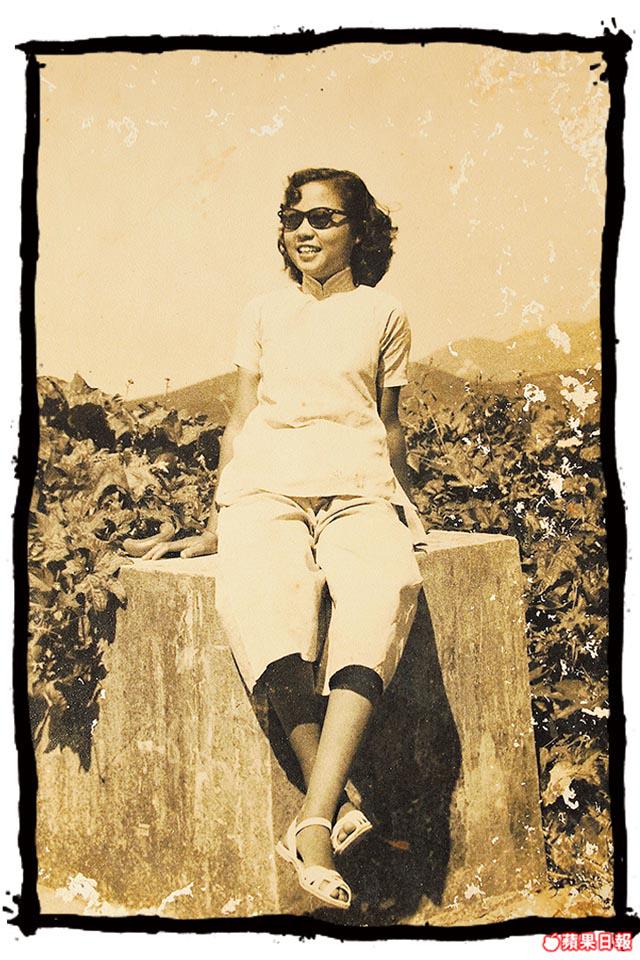

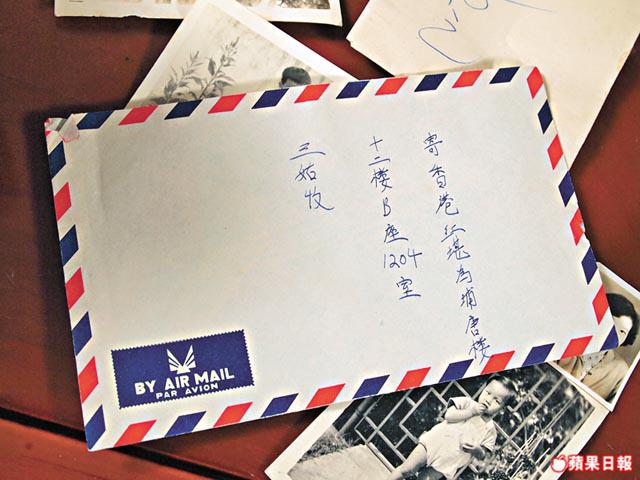

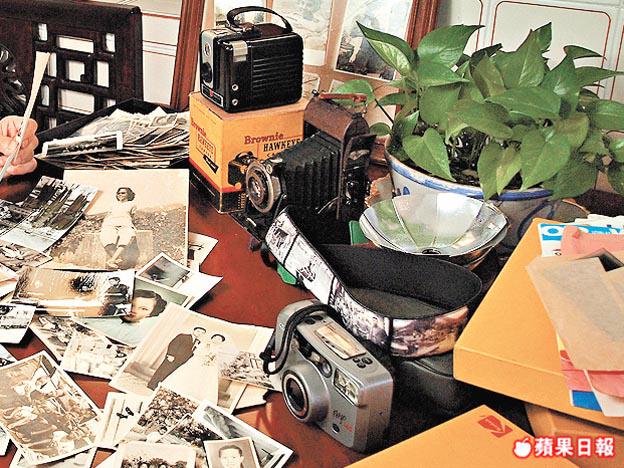

十歲識曬相

熊蕙蘭就是那個少女,今年已經七十七歲,還掛着年輕時的甜美笑容,當年拜倒石榴裙下之臣應該不少吧,蘭姨卻說:「無艷遇噃!」那是一個為口奔馳的年代,「我伯爺在大澳打麪,他跟我爸爸說:『呢度無影相舖,就咁揸住部相機都搵到食㗎!』」一家六口就由澳門遷到大澳謀生,開了鎮上唯一的照相館——文光攝影院,「算不上是影樓,不過是一間舖仔,很簡陋的。」一塊白板,一張只能坐兩個人的長凳,加上一台鏡頭像風琴般拉出的德國相機,就是昔日攝影院的搵食架生。蘭姨陪隨小店長大,樓梯底就是黑房,十歲已懂得調和曬相藥水,曬相過程更是樂趣所在,「張相紙漾吓漾吓,就有嘢睇!」媽媽跟大哥就在市區搵食,在兵頭花園為人拍照,拍好了就讓客人在信封寫上地址及姓名,照片曬好,就親自送上門,「半毫子一張相,賣出半打也只僅僅夠買包米。昔日生活艱苦,無生意就無錢買米!銀行大班、經理一個月才賺一千蚊。」

排相認人頭

在蘭姨珍藏的老照片中,很多都是漁民家庭照,一家十多口,高的矮的老的少的,或蹲或站,就在漁船上或棚屋裏拍照,眼神總是有點恍惚,大概昔日的人都不習慣面對鏡頭。蘭姨說,那些都叫排相,用來辨認家庭成員的,方便向政府申請各種文件,「水上人一生生十個八個,成竇人,企響豎就影,就算穿的是睡衣。」一張排相,可能是漁民唯一的家庭照,其實很珍貴。前陣子,蘭姨把留下的一堆排相交給一個水上人,「如果他認出照片裏的人,希望他能交給對方,或者他們的後代,等佢哋留個記念。」來拍照的,還有專誠穿上壽衣的老人家。他們坐在鏡頭前,一臉平靜,只為拍下出殯用的大頭相。

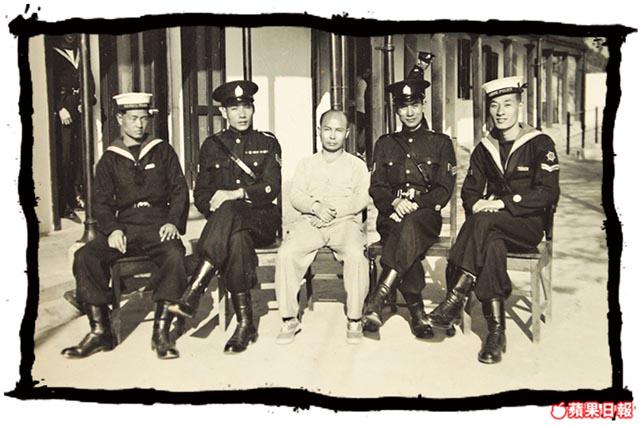

大小人物照

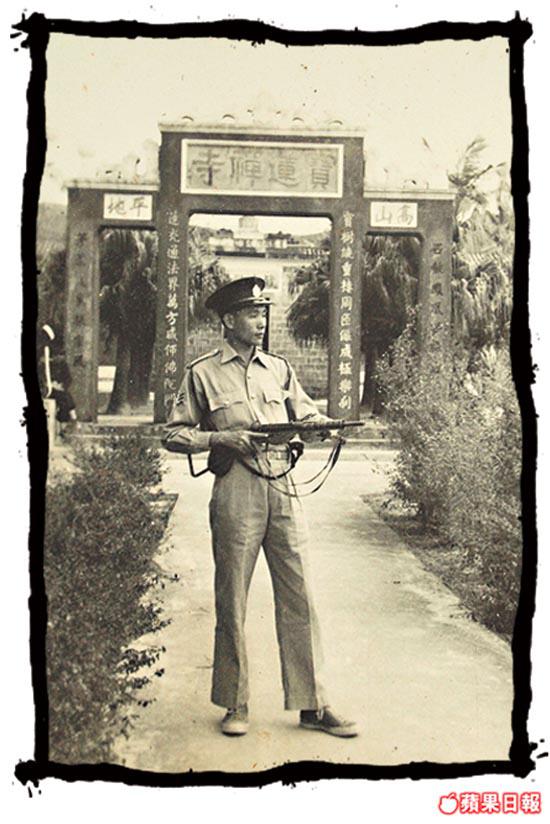

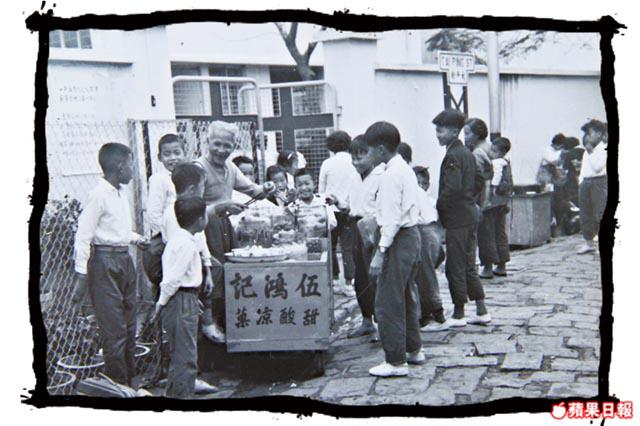

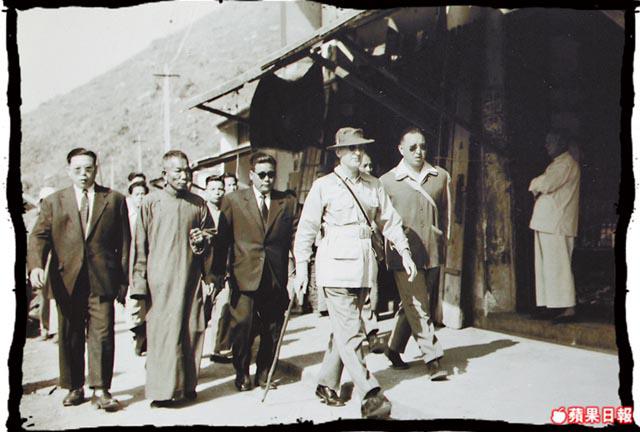

父親早逝,蘭姨十多歲已經幫媽媽四出拍照賺錢,最多的攝影對象可算是水警,「漁村人人都窮,無嘢好偷,個個都打開門」,所以治安尤好,水警工作頗為清閒,甚至枯燥,各人都樂於湊些錢,在山上巡視或是閒着沒事幹時,請蘭姨為他們拍照。十二元一筒菲林,一筒有八張相,「佢哋叫到咪去囉,有生意點解唔做啫!嗰時生活幾艱難,搵幾毫子都非常之難!」走上靈隱寺、寶蓮寺,又是另一番風景,蘭姨有時拍下出家人受戒,有時拍下一班媽姐圍着做麪根。有時拍下大人物,少女阿蘭也不以為然,好像一班穿着長衫的鄉紳簇擁着一個神氣的鬼佬,在小街道穿梭,原來是前港督葛量洪,「他來了大澳好幾次,他很喜歡四處看看。」另一張,海邊一個笑魘如花的少女正是阿蘭,旁邊四眼恤衫男人就是已故攝影記者陳跡,「他常常來大澳拍照風景,時間晚了,我們也會讓他在照相館留宿。」陳跡的作品在大澳的老店還可以看到。在陽光下,底片反映出一個男人的輪廓,蘭姨一看,就認出是御用大律師貝納祺(BrookBernacchi),「寶蓮寺一帶是高山平地,他以前在那裏買地種茶養馬,又有一間別墅。以前有些囚犯出獄後,不知前路如何,貝納祺就聘用他們在茶園工作,他心腸很好。」

似是故人來

七十年代,有了彩色攝影,蘭姨上山幫出家人拍攝一些生活照,打掃佛門又拍,閒着又拍,節慶又拍,現在看起來也忍不住笑自己和媽媽,「咁都影,你話我哋係咪好古怪!」母親六、七十歲時,依然健步如飛,通山跑拍照,過身後,照相館也沒有了,櫃底一盒盒底片、黑白照,還是捨不得棄掉。最近大澳文物酒店為蘭姨舉行照片展,蘭姨說,如果老街坊看到照片中有故人好友,歡迎他們來認領照片,「就算阿爺阿公阿婆死晒,佢哋(子孫)認得的話,一定會攞番!」有些也是童年回憶,蘭姨指着其中一張,「你睇,佢褲都唔着,就坐喺個田螺凳影相。佢自己睇番都會幾好笑,會話原來我褲都唔着就嚟影相喎!」

少女阿蘭的故事最後在山上的寺門結束。芳齡二十,阿蘭遇上從事政府量地工作的年輕人,「最後嫁了畀嗰個人。」從大澳乘三個小時船嫁出市區後,幾十年過去,難得老街坊們,還記得文光攝影院有個會拍照的女孩,叫阿蘭。

「我愛大澳──真色.珍惜」

熊蕙蘭相片珍藏展

日期:即日至8月31日

由大澳文物酒店舉辦,六十張由蘭姨親自挑選的呈現舊日大澳風貌的黑白相片,分別擺放於大澳二十多個單位內展出,例如咖啡廳蘇廬、海味店益昌號等。

查詢:29858383

( http://www.taioheritagehotel.com)