回歸後,樓市成為特區政府的死穴,每次政府為樓市出招都變出事:首任特首董建華推行「八萬五」,任內中原城市領先指數由100點跌至51點;02年「孫九招」谷樓市,為往後樓市泡沫埋下地雷;曾蔭權年代推特別印花稅及收緊按揭壓炒風,令樓價及民怨齊升。輪到梁振英,甫上任推「白表5000額」,即炒起居屋。回顧過去就是為了展望將來,今期「投資導航」為回歸15年樓市施政進行「驗施」報告!

八萬五政策 負資產元凶

香港在94至97年,樓價不足四年攀升近七成,高峯期港人平均要用七成月薪供樓。

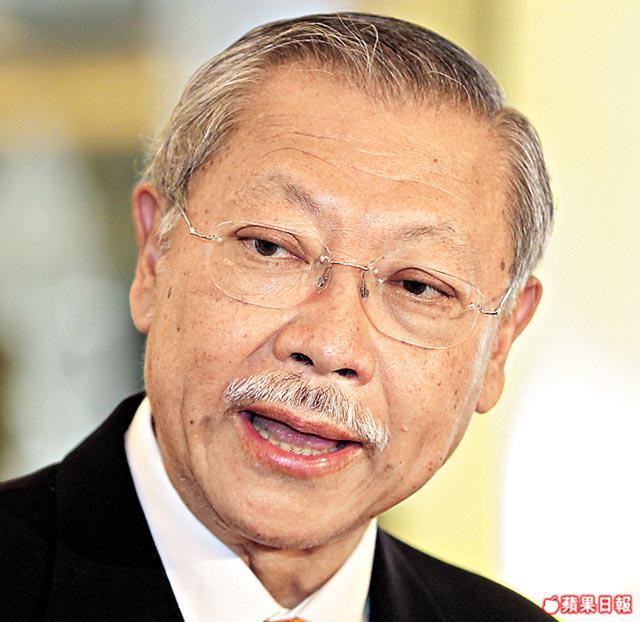

回歸後,首任特首董建華決心幫港人上車,他的首份施政報告,提出每年供應最少8.5萬個單位,希望十年內全港七成家庭自置物業,但供應大增,樓價自然下跌,加上98年亞洲金融風暴爆發,樓市接着一年由高位插水逾五成,一街中產頓成「負資產」。

按中原城市領先指數(CCL),樓價在1997年10月起見頂,一年內勁跌55%,「負資產」破產、燒炭、跳樓頻生,全城氣氛慘淡。雖然後來樓市出現小陽春,反彈兩成,但新建住宅單位在2000年落成時,樓市再陷跌浪,直至沙士低谷時已再瀉四成。董建華眼見好心幫倒忙,2000年中以「不提及便不存在」為由,淡然結束政策。

近年樓價重越97高峯,為八萬五平反之聲再起,直指樓災元凶是金融風暴。不過,樓價自政策推出後,走勢明顯與股市背馳,部份地產股如恒地(012)及信置(083)等,當年更長時間跑輸大市,故八萬五陰影,至今仍在不少港人腦海中,揮之不去。

八萬五前後經濟情況

97年

恒生指數:16673(高位)

中原城市領先指數:101(高位)

經濟增長(%):5.1

失業率(%):2.23

破產宗數:829

98年

恒生指數:6660(低位)

中原城市領先指數:46(低位)

經濟增長(%):-6

失業率(%):4.35

破產宗數:1362

孫九招谷市 種泡沫禍根

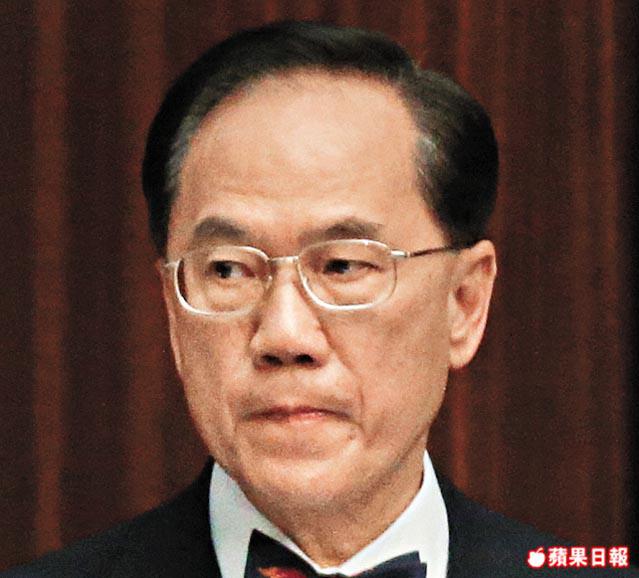

首任特首董建華上台後,推出八萬五政策,令樓價大冧,負資產苦主屢創新高,市民怨聲載道。為安撫民心,政府於2002年11月推出九項措施,旨在穩定樓價,由當時的房屋及規劃地政局局長孫明揚主理,故又稱為孫九招(見下文)。

遇沙士 樓價陷谷底

政府全方位為樓市打補針,但好景不常,本港於03年爆發沙士疫症,市民對樓市信心跌至谷底,中原城市領先指數(CCL)由2002年底的約36水平,反覆回落至2003年8月的不足32,短短八個月樓價再插水超過一成。面對市場各方壓力,政府於2003年10月再推出多項深化救市措施;最終在中央連番派糖的配合下,樓價見底回升,可惜政府只懂一味催谷,未有及時調校措施,結果樓價升勢一發不可收拾,種下泡沫禍根。

2002年推出孫九招內容

‧取消拍賣土地,暫停勾地一年

‧暫停兩鐵房屋項目投標一年

‧未來公屋興建由需求主導,平均輪候時間不逾三年

‧即時結束居屋計劃

‧為低收入家庭及公屋居民提供新免息貸款計劃

‧即時結束混合發展、私人參建居屋及房協資助自置居所計劃

‧終止出售公屋計劃

‧檢討《業主與租客(綜合)條例》,放寬業主收樓權

‧取消內部認購限制,取消限購一個單位兩個車位限制

推出置安心 治標不治本

金融海嘯爆發後,各國齊齊放水,加上低息環境,本港樓市頓成炒家樂園,除本地炒家外,還包括內地大豪客,豪宅固然炒到癲,中小型住宅一樣熱炒,可憐一眾小市民,眼巴巴看着樓價急升,離上車夢卻越來越遠,民怨亦因此再度升溫。

中原城市領先指數(CCL)由03年沙士價的31水平,反覆升至2010年底的88水平,即七年多累升1.8倍。

徵SSD未能救火

2010年,政府接連出招規管發展商賣樓,以及嚴限樓花期內摩貨及收緊按揭;時任特首曾蔭權於10月施政報告再度出手,提出置安心計劃,讓市民以先租後買方式置業,減低上車難度,但卻被指治標不治本,未能遏止樓市升勢;最終到11月底,政府破天荒向買入後兩年內轉手的物業,徵收最多15%的額外印花稅(SSD),更大幅收緊中大價樓的按揭成數,務求透過打壓炒風推低樓價。

可惜事與願違,由於盤源減少關係,措施只令成交出現短時間下跌,未能收壓抑樓價之效,樓價繼續走高,CCL由推出SSD前的88水平,反覆升至上月底的歷史新高105.46,不足兩年再升兩成,其間政府雖宣佈推出新居屋計劃,但預計首批要到2016年才入伙,大有遠水不能救近火之感。

對於樓市近年嚴重失衡,曾蔭權在離任前終於認衰,承認政府的房屋及土地政策失誤,引致樓價急升,盡顯後知後覺的性格,並將樓市燙手山芋交給梁振英政府。

房策亂出招 益晒發展商

市場一直擔心特首梁振英上台後,會重拳打壓樓市,但剛剛相反,他日前宣佈,讓白表申請人免補地價購二手居屋,每年名額5000個,變相推高居屋樓價,相信很快會帶起私樓價,加上「港人港地」遙遙無期,名符其實「曲線」為本地發展商護航。

雖然新政策明年初才實施,但居屋二手市場已恍如脫韁野馬,封盤反價潮一觸即發,癲價成交更接二連三,當中又以新一代綠表居屋王—筲箕灣愛蝶灣最誇張,綠表呎價竟達6537元,以其補地價折扣率44%計,自由市價呎價過萬,拍得住毗鄰私樓嘉亨灣。里昂分析指,假設每年有5000人以白表購買居屋,每個單位150萬元,涉資約75億元。居屋業主套現後或轉投私樓市場,以七成按揭為基準,將產生250億元購買力。

瑞銀看好長實、嘉里

另一方面,恒地(012)主席李兆基上月初已明言「買地產股好過買樓」,上周四他更建議散戶借孖展買地產股,講明好彩的話,「1000萬可以變4000萬」。事實上,樓市政策風險消除,「土炮」地產股較資產值(NAV)折讓可望收窄,利好股價表現。

瑞銀認為,近期本港樓市氣氛回暖,一手樓銷售宗數按周大升53%,連帶二手樓交投回升,有利發展商盈利,地產股可睇高一線。估值方面,目前本地地產股較NAV折讓介乎30%至51%,瑞銀最看好長實(001),目標價128.3元,潛在升幅28%;嘉里(683)、新世界(017)及信置(083)評級均為「買入」,水位亦達兩成。

《業界意見》 活化居屋恐反效果

NeutronPacific創辦人 張一鳴

「這是無政策之中的政策,用意係活化居屋,但有機會令居屋泡沫化。因為政府人為地製造需求,可能有更多人會因為居屋更易出售而入表申請。到時政府可能以需求很大為理由,越起越多居屋。情況會變成得好似居屋停售政策推出前,政府將大量土地用來建居屋。」

變相推高私樓價格

浸大財務及決策學系副教授 麥萃才

「哪類人會出售手上的居屋呢?第一,如果業主手上其實已有一個私人物業,那就會出售居屋來套現。第二就是業主會在新政下,用出售居屋所套現的金錢,再加上儲蓄去買私人樓,這將會令居屋的需求轉化成私樓需求。在私樓市場供應不增的前提下,增加需求將會推高私樓價。」