先來一段不算題外話。一直覺得楊凡那本《楊凡時間》真正書名,應該是邁克序的那篇《衣櫃裏的卡波堤》才對:「那麼多namedropping,怎麼還說不是卡波堤?」書裏頭最後一篇,結尾用了唐寅《五十言懷詩》一句「花中行樂月中眠」,這就是草蛇灰線,伏脈千里,半年後楊凡出版第二本書,就叫《花樂月眠》,繼續憶述原本不為眾知的笑舞狂歌前半生。

撰文:VincentKu

有段很長的時間幾乎天天都跟楊導見面:那時他是房東,寫字樓樓下的咖啡店由我經營,他天天回寫字樓時都經過咖啡店,趕時間就在落地玻璃窗外打招呼,有空的話總會進來喝杯咖啡,約了朋友如邁克鄧小宇林青霞張艾嘉他們喝下午茶時,就愛喝花茶香草茶之類,用個玻璃壺泡着,欣賞裏頭綻放浮沉的茶葉──外國人會用杯底沉澱的茶葉看運程,像范柳原笑吟吟地拿起白流蘇喝過的玻璃杯,看着裏面的茶葉那樣。不過倒沒有見過楊導這樣做──每當繁忙時間他走進面積有限的店堂,總會引來顧客竊竊私語,「咦,這不是楊凡嗎?」「原來真人那麼高大!」

楊導天生就是有那樣的魅力,或者說比只有五呎三的卡波堤更有辦法,三數秒之內立刻就成為focuspoint,再次證明邁克用的比喻用得恰當傳神──眾人儘管低聲,卻連我在吧台裏的pantry也聽得見,何況坐在吧台前的楊導?只見他含笑揮手,以別無分號的聲音跟對方笑笑說聲「Hello」,親切大方,不失優雅的本色。

優雅求上進

對,優雅。優雅大概是從《楊凡時間》到《花樂月眠》裏讀到的弦外之音,在他筆下的風流旖旎人物,盡是廣府話講的「骨子」,寫宋淇的女兒宋元琳時,完全道出了宋淇主政的電懋年代,這家電影公司出品的那種情懷:細膩、雅致,所以開宗明義訪問的第一句就問到楊導如何看待「優雅」,他是這樣笑着回答:「優雅其實是一種『求上進』的方式之一。從前,為甚麼我們看完《Sabrina》和《小兒女》這些電影時會感覺到優雅?因為看完之後,我們的心靈上總會感覺得到了些甚麼,又或者知識上又學到了些甚麼。」想想也是,《後窗》裏英明神武的JamesStewart摔斷腿照可以抽絲剝繭追查殺妻疑雲,我們學習到要細心留意身邊一切事物;《捉賊記》的GraceKelly襲襲羅裙艷光四射之餘,還教曉我們單靠膽大心細是不能成事;《曼波女郎》裏的葛蘭深受養父養母疼愛,過着歌舞昇平的好日子,還是要相見爭如不見地尋訪生母唐若菁──不止是視覺享受,也是轉動腦筋的訓練。

「現在大部份電影都是要滿足觀眾感觀上的刺激,大家齊齊沈醉在一個色慾物質的社會,你看,現在有多少人想要求自己會有進步?大家都是為了錢錢錢而去尋找名成利就的捷徑。」說到這裏,楊導喝了口茶,再舉了個例子:「我有個環境相當不錯的朋友,她的小孩剛好要上大學念醫科,於是做母親的說:『去讀外科吧,我那些太太團朋友都說將來可做整容醫生……』小朋友卻反問母親:『妳以為我辛辛苦苦捱更抵夜幾十小時不眠不休做實習讀醫科,目的就是為了拿把外科手術刀,賺妳們這些闊太太的錢?』儘管這個朋友轉述給我聽時,不是不帶點遺憾的語氣,但我這個做uncle的,就覺得小朋友挺有志氣,學醫是救急扶危,不是為了賺錢──雖然不少整容醫生兼做義工,為貧困地區兒童修復破相兔唇,但相信那班auntie未必知道──在我看來,這點對信念的堅持執着,也是一種優雅。」

優雅就在那裏

既然說「優雅」,對於香港經歷過不同年代的流行文化,楊導其實對不同年代的「優雅」有甚麼見解?尤其他寫的大多是很多新生代視為傳奇的五六七十年代的大明星,本來是有距離感的風華絕代,一下子在他筆下又立體起來。對於我這種晚輩的提問,楊導當然不會客氣地直指出我們對「優雅」的闡釋其實迥然迥異:「我想,你所指的『優雅』只不過是表面上,那是style,是會跟着潮流而改變,但優雅的本質是毋須包裝,本身就在那裏——讀過多少書、聽過多少音樂、求過多少進步,一眼就看得出,感覺得到。」

被說得臉紅耳赤的只懂一味點頭,還自以為是地打了岔,順口道出了個多少年藏在心裏的一句:「一直覺得松坂慶子在《桃色》裏演的梅木夫人就很優雅,尤其婀娜多姿地穿起旗袍時,或多或少有着白光、李麗華、張仲文、葉楓這些穿旗袍特別有味道的女子的影子……」楊導的反應倒有點出乎意料之外,先是不可置信地哈哈大笑,然後才說道:「說真的,即使大家都穿旗袍,我反而不覺得『梅木夫人』有着這些名字的影子。不過既然提起她,我卻可以告訴你,我實在喜歡異鄉的感覺,比如喜歡聽外國人唱中文歌,喜歡看外國人拍中國電影,喜歡伊利沙白泰萊和愛娃嘉娜穿旗袍,所以梅木夫人的異鄉情調更能令我自己迷惑起來。」

再三回味

楊導在「蘋果樹下」的專欄曾提起過三四十年代連獲三屆「中國電影皇后」的湯于翰夫人陳雲裳女士在南區的別墅:「三十多年前去她家拍照,三十多年後再去茶敍,還是絲毫不變。」透紙而出的vintage味道其實就讓人領略到那種品味,彷彿亦舒小說專為主角配套的那種老房子的真身,電懋邵氏那些黑白國語片最常見的佈景,不是硬生生用不知路易若干的法式沙發堆砌出來的金碧輝煌,近乎《流金歲月》裏旭和道一號蔣公館那種味道──於是不由得問楊導,這些佈置似乎都很對他的口胃,像「謫僊館」楊寓就明顯有類似味道。楊導笑了笑便說:「我這是我手寫我心,在文章裏頭寫的,其實就是自己的感受。我不知道會不會偶然有詞不達意的毛病,甚至可能有時令人會錯意……」問的不由得有點錯愕──難道是自己說錯話讓楊導有這番說法?然而他再說下去:「但若果多看兩遍,會發現字裏行間可能領略到有些看不到的東西──看,文字就有這點好處。以往的電影也有,只是現代人已不再有時間回味,所以今年奧斯卡的《星光夢裏人》才會得獎。」

提到這篇《上海1940》,楊導細寫陳雲裳的衣飾「穿了一件草綠背心配上草綠雪紡小黃花的外套,腳上穿了一對有點印度風味黃綠釘珠Kenzo絲緞平底鞋,再配戴着鑽石翡翠首飾」──老派人「隆重其事」是既尊重自己又敬重別人的道理─細節越毫不馬虎,就更顯得現代人粗糙,卻會用都市節奏之類為自己辯解。到底是不是現代人的socialmanners都有點倒退?「我不相信所謂的socialmanners,我比較相信誠意和尊重,當你尊重某些人或者事甚至物,禮貌就自自然然而來。」楊導本來答得很斷然,不過話鋒忽然一轉,直視着我笑道:「當然,祖國某些個別明星們往外地影展的搶鏡頭作風,又另當別論──這大概就是你形容的socialmanners倒退例子吧?」

逝去的總是珍貴

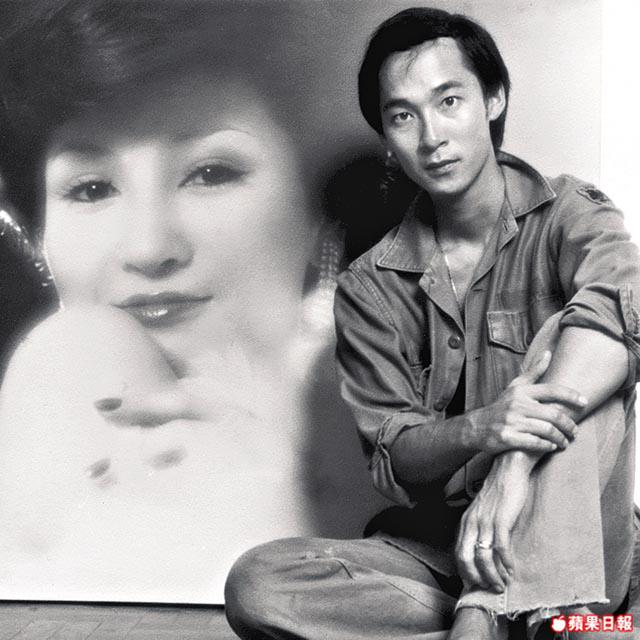

文化博物館的羅文紀念展覽,有件1981年他穿過拍唱片封面的ClaudeMontana,看見的時候,不知為甚麼,腦海立刻閃過楊導在《胭脂扣》寫為梅艷芳拍第一張唱片封面時的逸事:「記得當年能大步走進Joyce借ThierryMugler拍封面,連自己也有些優越感」。毫無疑問,楊導本身就是一個品牌,任何年代的JoyceBoutique同事都不會有眼不識泰山。很多新生代可能未必知道電懋、陳雲裳、李麗華這些名字,但梅艷芳這三個字總是懂的,她代表了一種不是太久以前屬於香港的glamorous,很多人仍舊在懷念褪色前香港的活色生香。

說到舊日香港的活色生香,楊導語重心長:「逝去的總是珍貴,困難的年代可能是最美好。目前的世界一切都來得太多太滿太快,看場電影也要不斷地要求高潮迭起,奢侈品已經從奢侈變成心理輔導的日用品。資源不斷地採伐,人與人的關係更加疏遠。懷念以往glamorous的日子是因為以前不夠,但是現在如此滿溢,其實,還可以緬懷『活色生香』這四字嗎?相反地,如今貧富懸殊,自由多於真正民主,而民主卻又變成一種工具……看來還是看多一遍《大鈍裁者》吧!」