最喜歡講香港壞話的,就是香港人自己:有外國機構選香港做全球最宜居城市第一名,我們第一個跑出來質疑;電視播的《快樂地圖》,非得要飛到老遠去找──我看着黎耀祥去韓國玩過山車、鄭伊健去瓦努阿圖找土著打鼓暢談快樂的要義,心中很是疑惑:這些東西香港真的沒有嗎?還是我們太習慣嫌棄,彷彿認同香港就代表閣下品味有問題?

我們去旅行讚美外國的建築,不曉得香港也有個秘密花園,以純正的包浩斯風格,叫外國人驚艷。悄悄告訴你,這裏叫加多利山……

記者:劉嘉蕙

攝影:伍慶泉、部份圖片由受訪者提供

真正五十年不變

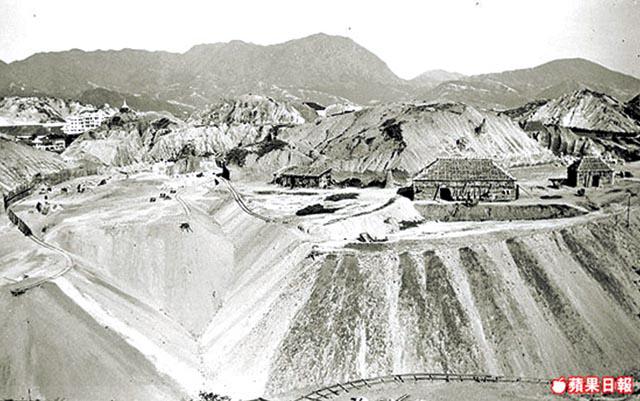

躲在何文田和旺角中間的加多利山,是歷史悠久的九龍豪宅區。跟本城其他豪宅區不同的是,這裏沒有餐廳、商店、和名字懾人的樓盤,從上世紀30年代開始,它就安靜地守在那一個小山頭,以不打算搶任何風頭的姿態默默存在生長。山下太子道西和亞皆老街天天車水馬龍,但它還是十年如一日的水盡鵝飛;距離約10至15分鐘步程的港鐵旺角東站和太子站一帶,半世紀以來面貌翻了幾十番,加多利山卻還是長着50年前的老樣子,在粵語長片出現過的街景,如今還可一一找得回來,也許只是樹再高了些。

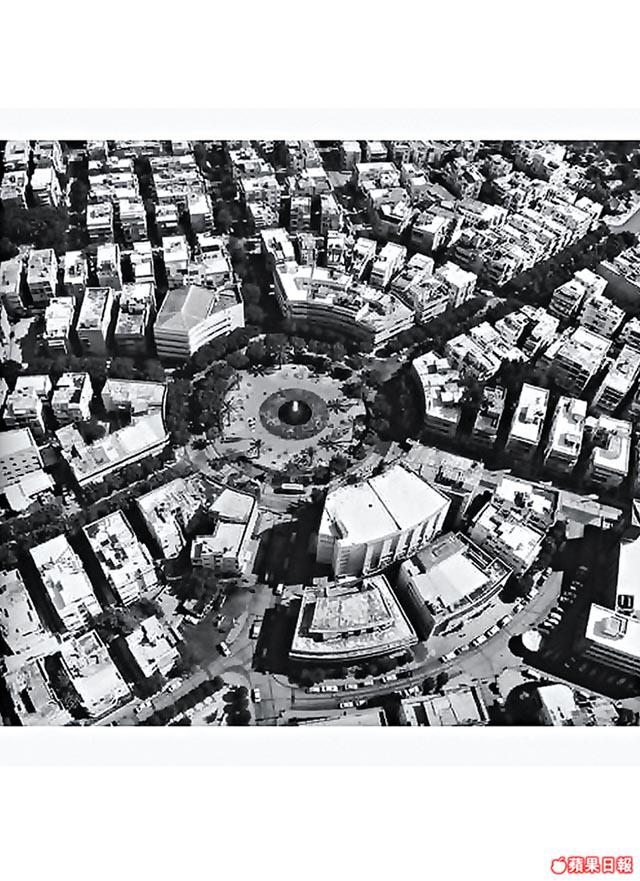

作為香港人,我們有時從報章雜誌讀到,好些名人住在加多利山,可是山上有甚麼特別?多數人不知道──事實上除了住客外,很少人沒事去逛這個山,可它卻是建築界的BestKeptSecret。「有次我帶以色列朋友來逛加多利山,他一看大呼不可思議,說跟他家鄉白城一模一樣!」香港大學建築文物保護課程主任李浩然說。位於以色列特拉維夫的白城(WhiteCity)是赫赫有名的現代建築群,區內保留逾4,000座源自1930年代的包浩斯建築,2003年被列入世界文化遺產,堪稱20世紀初城市規劃及建築風格的典範。

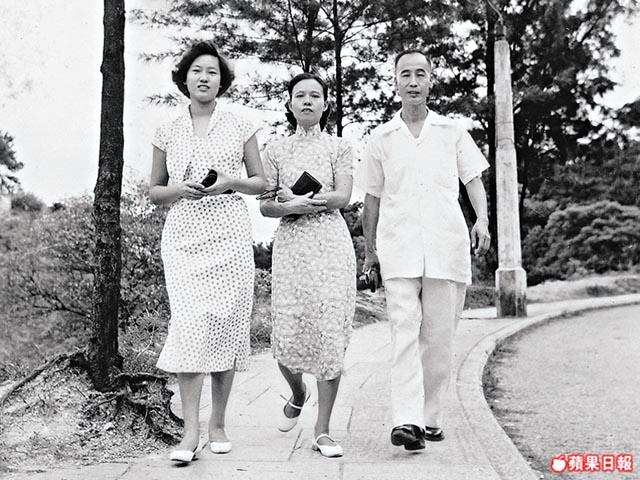

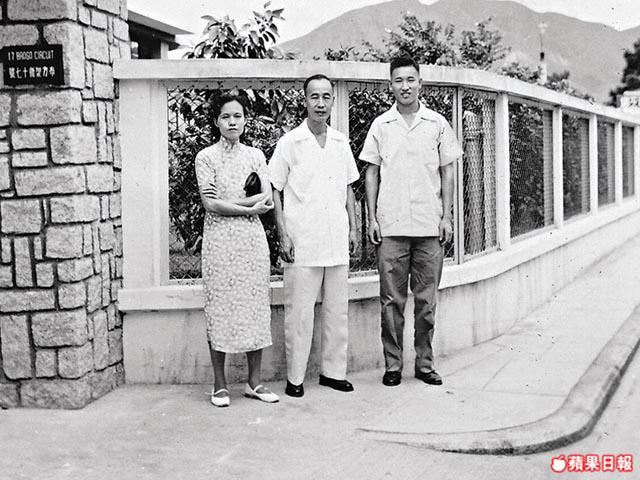

黑白加多利

因社會主義而生

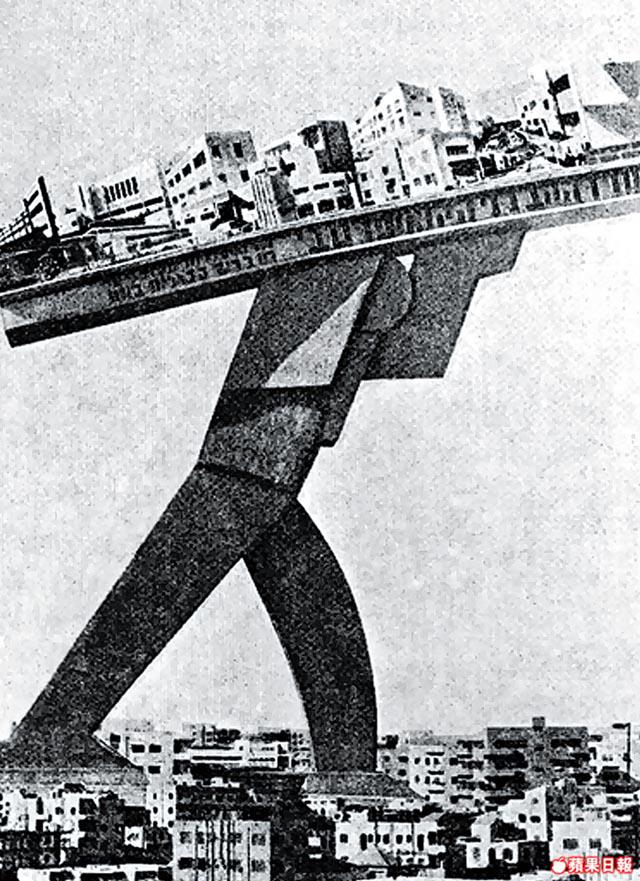

設計界喜歡包浩斯,因為它代表將古典風格全面顛覆,功能大於一切,為純粹美觀或彰顯權勢而建造的裝飾,通通被拒諸在外。普羅百姓應該要喜歡包浩斯,因為它代表「廢話少說,給我屋住!」包浩斯開拓起樓平靚正大量生產年代,笨重的樑柱間隔不見了,取而代之是更徹底的空間運用,科技進步讓人類可以更少物料打造出更多房子,騰出來的地方,就可以做公共空間讓大眾享用。「包浩斯風格是現代建築的代表,而現代建築的流行跟20世紀初社會主義的崛起大有關係。20世紀前歐洲國家實行君主制,蓋房子是有權貴的人士專利;社會主義則是把工人放第一,建工人住宅和工廠,必須要實用行先,不可有無謂裝飾。」李浩然分析。今天看來方正老實的小白屋,原來曾是前衞思潮的實驗品。

從德國搬到以色列

包浩斯設計學院於1919年在德國成立,1930年代被希特拉趕絕,部份有猶太背景的班底逃到以色列,風格統一的白城因這一趟着草回鄉之旅而誕生。

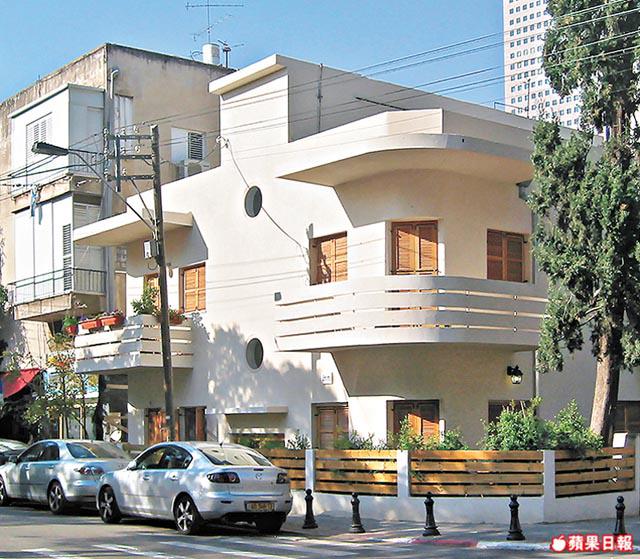

而香港加多利山這個「袖珍白城」,建築年份始於1933年,班底背景雖無從稽考,但跟白城建築有八九成相似,可見嘉道理家族用上了當年最潮設計!「現代建築和古典建築最容易分辨之處,是看建築物是否對稱。古典建築追求黃金比例和對稱;而包浩斯風格就打破左右對稱,像中環大會堂、舊政府總部,會根據功能設計成高低座,從外面看遠近高低各不同。加多利山很多房屋都有這個特色。」

少男時代跑山記

設計師盧永強早前帶中學生設計體驗團,特地選址90後無乜人識的加多利山,「我是男拔萃舊生,加多利山是我讀書時期一個重要回憶。以前上PE堂經常要跑山,學校也會每年辦一次AppleRace,每班派幾名代表出來跑山,跑贏的一班獎吃蘋果。」

少男時代跑山往事,成為他日後創作養份,「小時候沒有特別留意,只是奇怪為何整個山上的房子都是白的?到幾年前突然想起這個地方,就開始搜集加多利山的資料,慢慢發現許多有趣故事:原來一開始嘉道理家族用了30多萬元就買了這塊地、二次大戰期間這裏被日軍租用過、但日軍無交租……知道越多,對這個地方越有投入感。」盧永強有時駕車回家,會故意駛上加多利山兜兜風,看屋看樹;近年最慨歎周邊樓宇商場越起越高,破壞和諧,「以前景色比較開揚,現在都是屏風樓,熱死人!那些高樓大廈跟原來環境完全唔夾,所以我經常跟學生說,他日有機會做設計,一定要尊重環境,追求設計要配合環境和諧。」

帶90後走加多利山,用意是叫年輕人多發掘城中隱藏瑰寶,「近年大家很熱衷講保育,其實很多時候,都是看到東西要拆,先開始懂得珍惜。其實城市裏本身有好多好嘢,平日都可以看到,最重要是學會培養欣賞態度,不要失去了才懂懷念。」

扮交通工具的年代

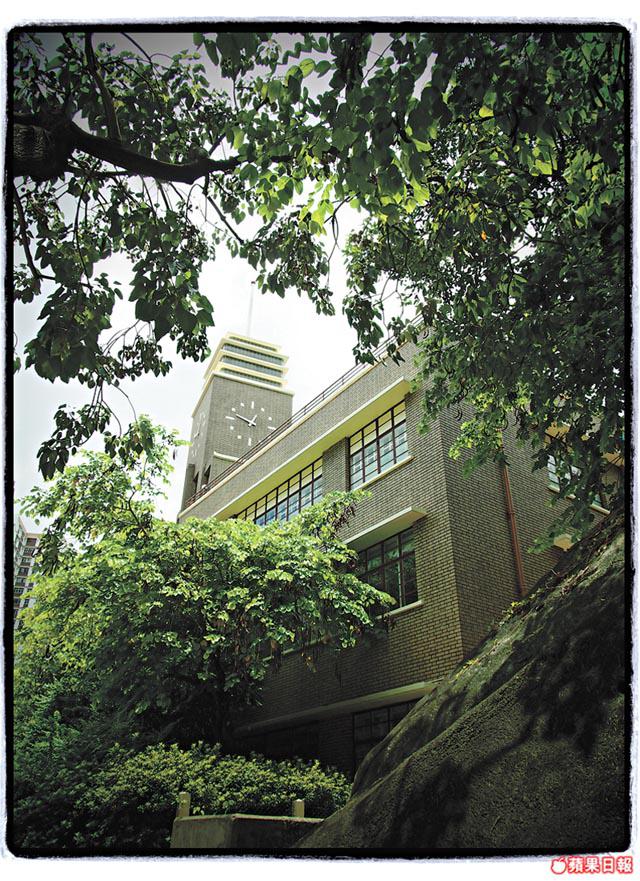

在包浩斯的基礎上,加多利山建築群的流線形細節,如圓窗、煙囪等,則承襲了裝飾藝術風格(ArtDeco)晚期的摩登流線式(StreamlineModerne)。裝飾藝術風格始自1925年,李浩然解說,用最淺白的方式介紹摩登流線式,是看建築物有沒有「扮交通工具」!「20世紀初歐洲社會崇拜機械,尤其各式交通工具;中產階級出現了,旅遊開始流行;巨型郵輪、飛機的出現,影響到建築也以交通工具為靈感,模仿郵輪的流線。留意1930-1960年代建築物,有些會加入一支柱,是扮船桅;舊灣仔街市則有幾分郵輪船頭的影子。」位於加多利山另一邊的中華電力總部,建於1940年,那個跟尖沙嘴鐘樓有如倒模的鐘樓、扮船桅的柱和對稱設計,就是裝飾藝術的示範。「望真啲鹹蛋超人面具中間有一條嘢,其實都有ArtDeco影子,作者都係差唔多年代!」

消失的字體美學

去加多利山看包浩斯,盧永強提大家,不妨順便留意富有「古早味」的字形設計,「太子道西加多利大廈的字款,在舊電影海報中很常見。以前年代還沒流行電腦,這些字是用人手一個個做出來的,也因此會出現很多風格、有人味。早二三十年前大家很注重字體美學,每位漫畫家都有自己獨特的字款。我記得讀書時做過一份暑期工,就是畫這些字體海報,畫足一個暑假,是一件很花功夫的事。現在要甚麼字款,用電腦一按就有,好方便;但變成通街用同一種字款,多元化不見了。」

風水山名人住客

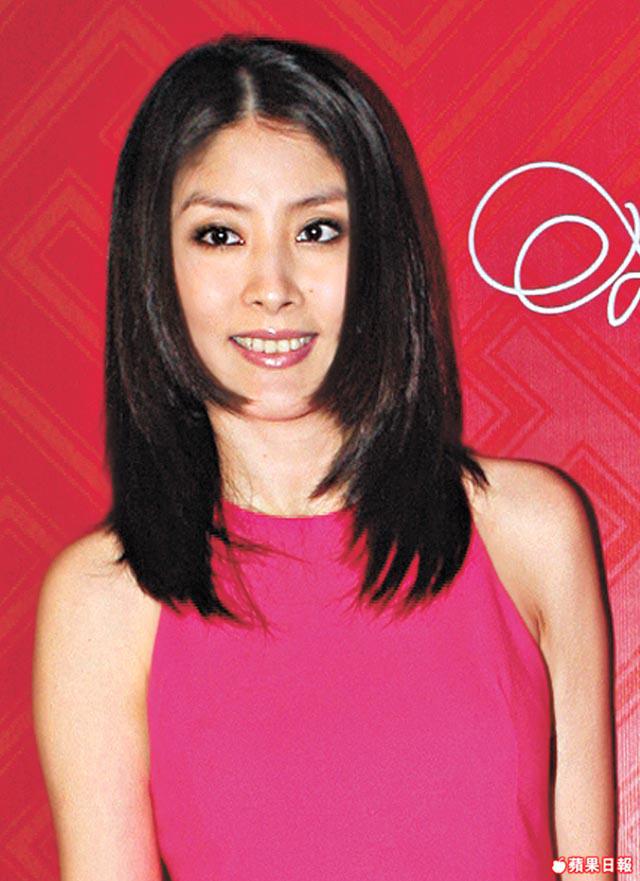

加多利山旺中帶靜,不少名人皆在此居住,包括劉德華、陳慧琳、黎智英、成龍、蘇絲黃等等,張國榮及鄧光榮生前亦居於此,星光熠熠,令加多利山成為日韓籍影迷越洋追星熱點。更有說此區風水特佳,許志安05年搬入後即當選傑青、吳君如也在搬入不久後憑《金雞》成為影后。