今天大家還老把「淺水灣酒店」掛在嘴邊,其實這地方已經拆了足足30年。酒店功能一點不剩,連最受遊客歡迎的露台餐廳、棕櫚樹和噴水池,都是後人依樣畫葫蘆的致敬之作。可是名字的事,誰管它呢,每趟坐巴士經過那個小山坡,你還是會聽到爸爸媽媽告訴小孩「這是淺水灣酒店」,任由這個美麗的誤會一直流傳下去。

改不了口,也許是因為太懷念。

記者:劉嘉蕙

攝影:潘志恆

模特兒:TaylorMa

場地提供:TheVerandah

鳴謝:香港社會發展回顧提供圖片(http://www.hongkongheritage.org)

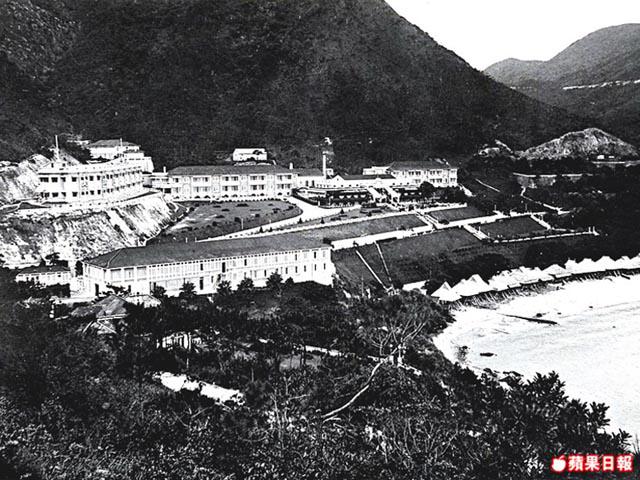

第一代濱海度假酒店

今天香港人跑遍世界找海景Resort,但其實早在一個世紀之前,我們已經有一個聞名遠東地區的濱海度假酒店了。

1910年代,華人還未有到海邊度假的概念,香港大酒店經理JamesTaggart卻在大潭一帶行山時「睇中」淺水灣。那時汽車還未普及,淺水灣沒有交通工具可達,要深入這個美麗的小沙灘,只有靠一雙腿。James覺得此地大有條件成為一個濱海度假勝地,便去跟政府談條件:香港大酒店有意把淺水灣發展成媲美法國里維拉的度假天堂,而作為交換,政府需開闢道路連接淺水灣至黃泥涌峽。

那條連接淺水灣與市區的路,結果要到30年代初才建好;心急的淺水灣酒店卻早在1920年元旦日開幕,更請來時任港督司徒拔爵士剪綵。當時家用汽車問世不久,有車階級都是非富則貴,據說這一場開幕儀式,吸引了350架車輛駛入淺水灣湊熱鬧──即幾乎是全港車輛空群而出,成為一時佳話。

潘迪華一見鍾情

淺水灣酒店有個契仔,名為麗都(Lido)的綜合濱海娛樂中心於1934年開幕,設有酒吧、餐廳、露天舞池,讓負擔不起酒店高昂消費的市民,都可以享受到海灘之樂。

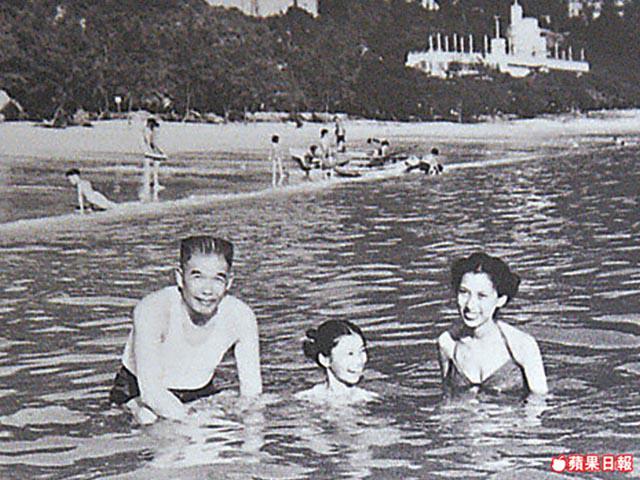

歌手潘迪華回憶自己的花樣年華,就是在淺水灣吃茶游泳日光浴。1949年從上海移居來港的她,對淺水灣一見鍾情,「50年代娛樂和消費場所比較少,那時朋友開車帶我去,第一眼我就覺得很有殖民地風情,有點像上海的法租界。於是有很長一段時間,淺水灣成為我放假唯一去處,幾乎個個星期都去,是上海人聚腳的地方。」酒店和浴場,她兩邊都蒲,最喜歡酒店的西式下午茶,也會帶小朋友到沙灘暢泳,「小朋友愛去Lido,感覺較casual,可以走動、吃雪糕,不像在酒店般拘謹。」

她喜歡那時那格局:各取所需,豐儉由人,「有錢人無錢人都有自己的空間,在同一個地方活動,不會覺得不舒服,我覺得這是當時香港的特色。現在大環境不一樣了,窮人和富人的生活是天壤之別,分得很清楚。」

靈氣走了就是走了

近年她不常去淺水灣了,惋惜該區閒情不復再,「淺水灣的確是失落了,人好多,屋又起得多,連小小地方都不放過,差了好多。晚間去還勉強有點情調,白天去就完全不是那回事了。有些氣氛,任你花再多錢砌到似模似樣,都追不回來,靈氣走了就是走了。」

她懷念淺水灣的寧靜、海闊天空的美,那些日子,坐下來閒閒看書就夠寫意,沒有電話WhatsApp等高科技玩意,距離使一切變浪漫──這說明了為何荷李活會來此拍愛情片《生死戀》、張愛玲把《傾城之戀》重要場景定在淺水灣酒店。今天甚麼電影來香港取景?《蝙蝠俠:黑夜之神》、《盜墓者羅拉II》……「舊時代的確比較浪漫,現代人有了方便就不懂思念。所以為甚麼大家覺得50年代的音樂最有味道、以前的日子較好,其實是現在的東西太唾手可得,等待和思念的情操都沒有了。」

乜英國佬食咁甜?

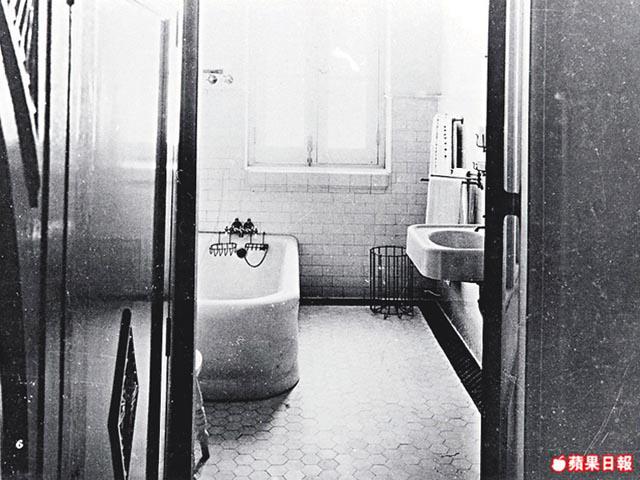

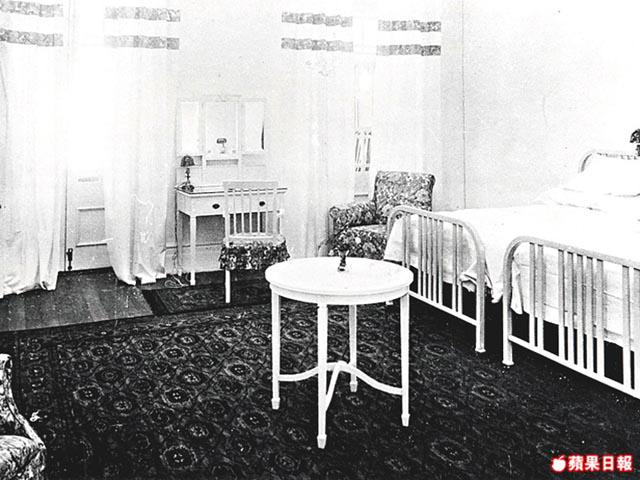

淺水灣酒店於1982年拆卸,1989年被改建成今日的影灣園,對70尾80後的香港人來說,淺水灣酒店的種種美麗,僅僅是一個傳說。60後的Benjamin剛好趕上了,青少年時期,他一年有幾次跟家人去淺水灣吃下午茶行沙灘。「去淺水灣是我童年的一個特別節目,那時家住銅鑼灣,小朋友放假沒有太多地方可以去,最多去中環飲茶,比較之下,當然會更喜歡淺水灣,起碼可以看看海。記得小時候會暈車浪,由銅鑼灣到淺水灣,是我坐車的極限,所以印象特別深刻。」

今天香港人去酒店吃下午茶,講究點心架有幾多層、scone的口味正不正宗,Benjamin笑說舊年代的人不懂這些,「下午茶吃過甚麼,老實說好似無乜特別,可能是西多士之類,茶葉也沒有很多選擇。最大感覺是口味偏甜,那時家人就說『乜英國佬食咁甜』,其實講究口味正不正宗,好像是近年的事,以前香港人豉油西餐都吃得很高興。」

30年前的一隻爛牙

淺水灣酒店在60年代引入冷氣,但那時的客人,大熱天時都寧願在露台餐廳吹風,「以前高樓大廈少,夏天吹風也不覺得熱,我留意到現在露台餐廳會開冷氣、窗戶全部關上,是都市人習慣不同了,現在的人慣了冷氣,廿幾度不開冷氣都睡不着。」

今日的露天餐廳依然捧場者眾,唔訂位無得食,Benjamin卻懷念以前地闊人少,客人出入斯文有禮,「淺水灣酒店在當時來說其實不是頂級消費場所,但也不常滿座,簡單來說以前的人無咁狂熱,不似現在,去半島文華食tea都要排隊。當年在酒店出入的未必全是有錢人,但人人都着得企理,有時看回舊相,舊時人周末去皇后像廣場都會打呔,很注重儀表。」

82年酒店拆卸之時,Benjamin身在外地,至90年代回港重遊該區,感覺已不是同一回事。對於舊光景,他懷念,但不特別惋惜,「城市發展條路係要咁行,不可能單單為了靚就保留。早幾年我認識了一個曾在淺水灣酒店工作的人,他告訴我,酒店一開始建得很草率、設計並不完善,難聽講是醫番好都殘廢。面對一隻爛牙,拔掉是最佳做法,只能嘆句『天下無不散之筵席』。」

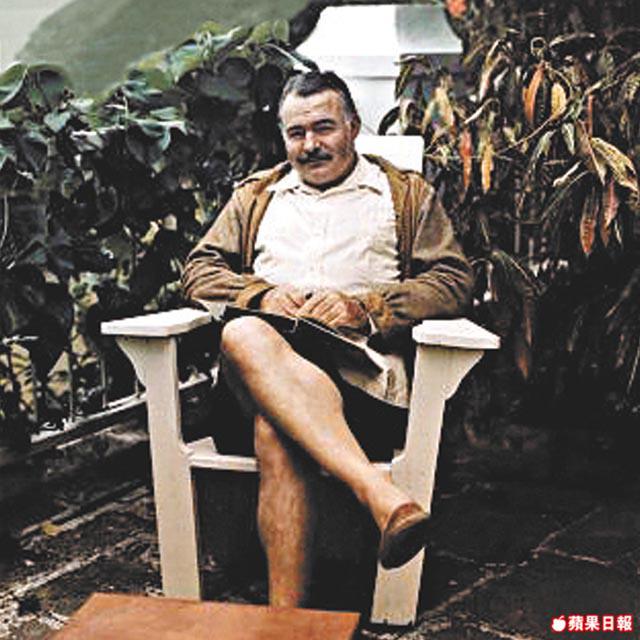

海明威住過淺水灣

不少國際知名作家及演員曾在淺水灣酒店留下腳毛,包括愛爾蘭劇作家蕭伯納、英國劇作家科沃德、「教父」馬龍白蘭度、「占士邦」作者法蘭明,其中以諾貝爾文學獎得主海明威的故事最為人津津樂道。海明威於1941年偕同第三任妻子蓋爾紅到訪,起初入住香港大酒店,為了解更多抗戰消息,當時任職記者的「海明威嫂」蓋爾紅決定搬至淺水灣酒店。兩夫婦後來更與當時在港領導抗日宣傳活動的宋慶齡會面。

淺水灣酒店大事記

1920年

淺水灣酒店於元旦日開業

1934年

麗都浴場開業

1941年

淺水灣酒店被日軍佔領,作醫院及療養院用途

1943年

酒店再次給公眾使用,被易名為「綠濱」(Midori-hama)

1945年

日軍撤出酒店

1960年

酒店大裝修,配備冷氣

1973年

酒店一部份被拆,改建多層住宅大廈

1982年

6月結業,7月清拆