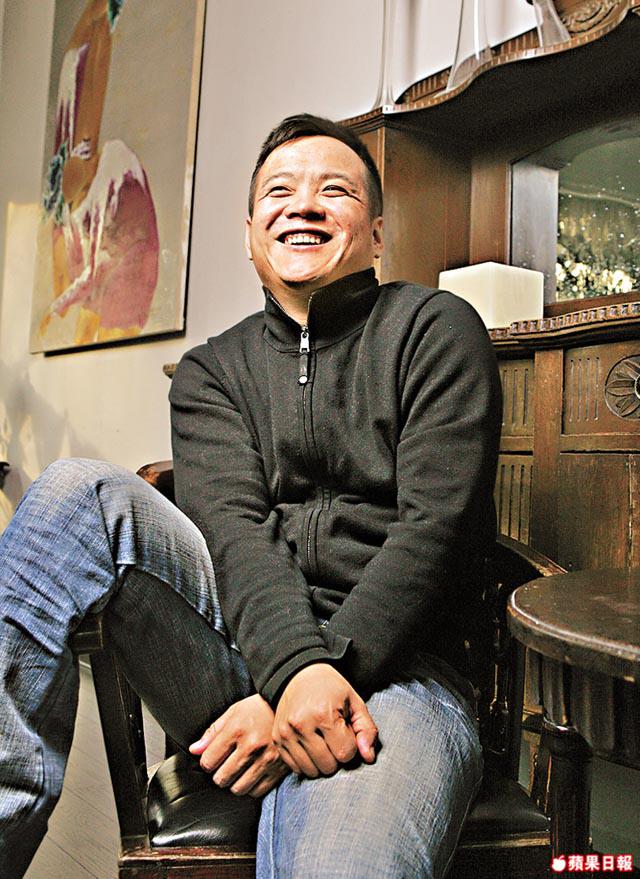

山西人寧浩,在平日裏帶着痞氣,他們那地方的人帶着一種天然粗糙。他是混大的,帶着草根氣,做事情也有狠勁,又不避諱俗氣,脖頸上戴着足金的項鏈。沒有人說導演就非得甚麼樣子,他這樣也是一種,自成一派。從年紀上講,他算不上中國第六代導演,又比新人多些資歷。

撰文:鞠白玉(北京)

圖片由被訪者提供

十一年前外鄉人

過了三十而立之年後,他自稱是「老後生」,介於成熟男人和大男孩之間,他電影裏講的故事都是十足的小人物,他太熟悉那種「地氣」,拍的得心應手。人說拍喜劇的人往往是悲觀的,他的心態倒是好,向來說不對「成功」負責。他只需把他在人世間看到的經過的荒誕詮釋出來,就是黑色的幽默。做過自行車裝配工、搖滾樂隊、舞美設計、廣告設計、攝影師、廣告導演、MV導演,很是掙過一些錢,也受過窮。從少年到中年,命運的軌迹像過山車,呼嘯着上下不由人。早年他讀過山西電影學校,現在這所學校連原址也找不到,他們畢業後這所學校就解散倒閉了。原是為了培養電影放映員這些技工活的,他去讀也是因為沒有考上大學的可能。四年裏就是畫畫、戀愛、遊玩寫生,假期比上課時多,可現在他認為最幸運的就是讀了這個中專,「比讀大學還好,是最像學校的學校。」

他過了真正的少年生活,結果就是再不能忍受常規與束縛。辭去了電視台的工作,去做北漂,考了好幾個學校。住地下室,每天只吃兩頓簡餐,到現在他還是愛吃醬豆腐,那是最窮困生活的紀念。十一年前他背着行李從北京站下車,找到一輛公交車擠上去,身旁全是面色迷茫的外地人,他和他們沒甚麼不同。他根本沒有打算退路,會盡一切辦法考大學。知道英語過不了關,找一個長得和自己很像的人去替考,那人考得更差。他們兩個在河邊抽完了一包煙,道別,這兩個長得很像的人,再也沒有見過。

俗是自知之明

寧浩在正式成為一個導演之前,已經知道生存本能是創作力的基礎,他當過文藝青年,在尋找自我的歷程上既漫長又痛苦,他更想成為一個不容易被擊潰的人。於是,俗,成了最有力的防衞,也是最好的武器。「俗,是貴在自知之明」。尤其是過了三十歲,他很認可自己的內在,「我厭惡做文化精英,俗人有小自私小心眼,但也有善良。」

在他眼裏,精英公認是脆弱的,一些文藝導演是也只不過是「圈錢」的,他的電郵地址是「討厭北京」的拼音,他對這個給他許多的城市有着愛恨交織的情感,對圈子文化則是敬而遠之。那年他考上了北京師範大學,入學前已經靠給歌手拍照片掙了一些錢,他對影像的訓練,來自於給歌手拍MV。現在想來那些錢掙得容易,他也從那時開始寫第一個電影劇本《香火》。這部DV長篇的劇本創作佔據了他的課堂時間,然後的拍攝則花光了他全部的積蓄,關機後他立刻去拍歌手的MV掙錢,也未曾想這部本是部作業的電影,會有甚麼境遇。

三百萬小片成就他

《香火》進了瑞士洛迦諾電影節,然後又拿了東京filmex電影節最佳影片獎和香港國際電影DV單元金獎,然後他的生活仍然是一邊掙錢一邊尋找機會。大概山西人對土地對房產始終有種情結,他讀大學的時候就買了房子,而後仍然不斷買房子,給房子付按揭似乎也成了拍片的一種動力。《瘋狂的賽車》公映那年,他提到電影倒輕鬆,一說到房子就焦慮,「電影是工作,不是命,你問我想生活還是想拍片,我肯定我要選擇生活啊!」

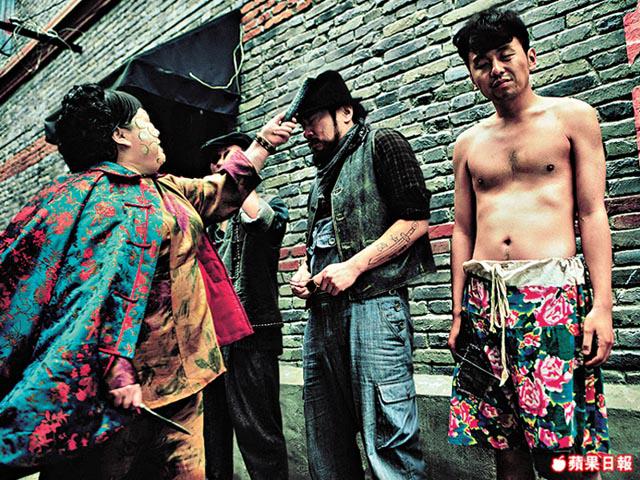

他從不花時間在對投資人的說服上,他更喜歡去各地影展拿着劇本吆喝,「最看不起那些『裝』的人,自以為與眾不同的人,和那些人打交道太浪費時間。」雖然拍了《綠草地》這樣的文藝長片,但他一心想做的是商業電影。多年前在香港電影節上遇到劉德華公司的人,樂意提供三百萬的資金,他最高興的是對方說「甚麼都不管」。於是《瘋狂的石頭》來了,一匹喜劇的黑馬,衝破了中國電影沒有幽默感的慣例,那是獨屬於寧浩式的質感,市井、流氓、城市盲流無產者,他眼裏的小混混都是浪漫主義的。他自己就是賴小子出身,知道這樣的人是怎樣生動有趣的。他絲毫不用擔心觀眾的口味,「中國就是有這種土壤,誰都會對小人物會心一笑的。」《瘋狂的石頭》拿了三千多萬的票房,這意味着他在商業這條路上走得通,但也意味着他回不了頭了。

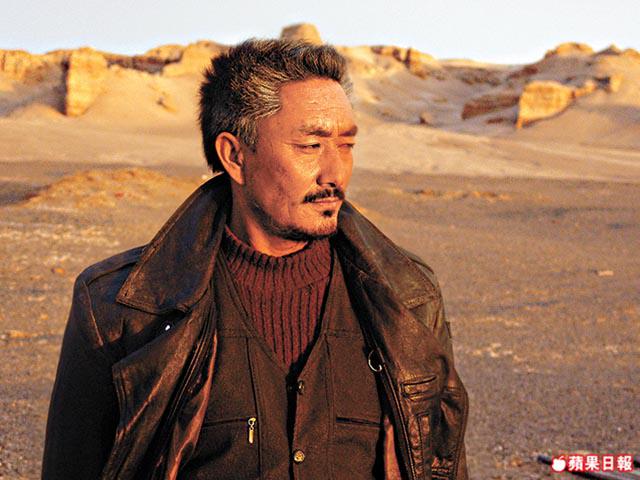

《無人區》被禁

他一躍成了明星導演,接下來的動作,眾人都看着。《瘋狂的賽車》顯然無法超越前作,卻仍以一千萬成本取得過億票房。票房於他而言像一種遊戲價值,並非思考準則。他清楚自己拍電影的價值是在於對所處世界的思考。他的電影裏向來不談理想不談信仰,只談論慾望。《無人區》干脆沒有機會驗證票房,儘管此次有姜文的鐵搭檔編劇述平來操刀,還是避免不了被禁的結局。這樣的一部西部片,充斥着暴力,偷拐搶騙,同歸於盡,在沒有配音效之前的小型試映會上,大家已經感覺會是部經典耐看的電影,同時也可能和姜文的《鬼子來了》同樣下場。這部成片始終未能上映,姜文安慰寧浩:做你的下一部片吧,沒准哪天這部可以上映,會是一個驚喜。

慾望的旅行

他自己本身是個世俗慾望強烈的人,並不奢談文藝,可是到了《黃金大劫案》,他想說的是關於一個人如何放棄慾望——一個人的一生有諸多的磨難,很多磨難全是慾望帶來的,你必須戰勝自己的慾望,才能擺脫了磨難。其實這是一個俗套路,但正適用於俗寧浩。可是因為上部片被禁的鬱悶之氣,這部片有些失控,他用了近十個編劇,將這電影打造成一個花哨的、技巧繁雜的寧式喜劇。在運用了四川話,山東話之後,此次人物講的是東北話。東北話的幽默並不能解救這部片的雜亂劇情。《黃金大劫案》因為寧浩的招牌,仍然是今年頭半年國產片裏唯一賣座的,然而他躲了起來,幾個月都在外度假,並且不願再談論這部電影。

在年輕導演裏,寧浩是在電影意識上最為低姿態的,也是最為接近人性化的,他的世界裏並無絕對的好壞正邪之分,有的只是個體慾望的大小抉擇。他的系列電影更像是他個人的慾望之旅,儘管是瘋狂系列令他成名,但他最重要的作品仍是《香火》,和那些無法超越處女作的導演一樣,他也必得經歷兜兜轉轉的過程,過濾掉慾望,最後才是澄明。

寧浩

1977年生於山西,畢業於北京電影學院攝影系;2001年畢業作品《星期四,星期三》獲北京大學生電影節最佳導演獎項;2003年《香火》獲東京銀座電影節大獎,香港國際電影節亞洲DV競賽單元金獎,同時被香港藝術中心授予最佳電影;2004年《綠草地》入選柏林電影節和香港電影節;2006年在劉德華「亞洲新星導」計劃的扶植下拍攝《瘋狂的石頭》,獲金馬獎最佳原創劇本獎;2008年《瘋狂的賽車》;2009年《無人區》;2012年《黃金大劫案》,同時出版訪談錄《混大成人》。