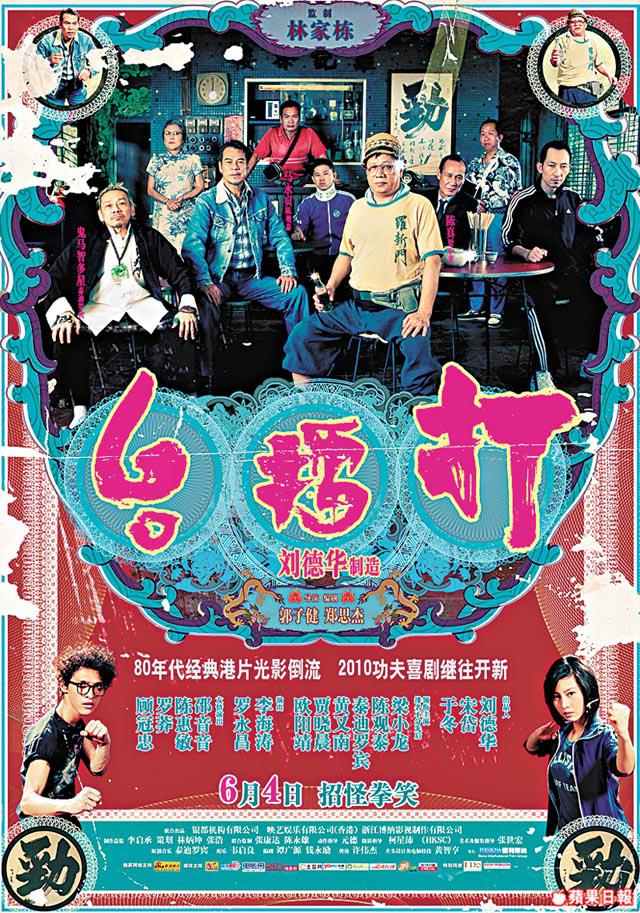

前年上映的《打擂台》,起用一班甘草武打演員,港人過癮回味,導演郭子健說,其實那是青春勵志片。回歸15年,當港產片變成今天非中港合拍片不可,港人慶幸有齣純港產片留住本土特色。郭說:「如果制度限制你,你就搵個方法拍好佢,就係咁簡單。」

郭子健是70後導演,看港產片長大,2000年半途出家,「香港係殖民地方,從來都冇主流文化,只得次文化,就係雜溝而成。」他指港產片一直是「怪胎」,內容又中又西,也夾雜日本、台灣文化;過往起用不少外地演員,如日本影星大島尤嘉利及內地演員李連杰等,「當時用廣東話配音,聽落咪好似港產片。」

內地審批欠統一

《打擂台》去年奪得第30屆香港電影金像獎「最佳電影」,郭說,該片缺少內地元素,且有一幕講踢館,內地審批部門認為涉及社團,意識不良,最終放棄內地市場,結果製作費減少三分一,只得400多萬。後來該片又可以在內地放映,更保留踢館一幕,「內地審批唔係好統一,有時話得,有時又話唔得。」03年CEPA實施後,香港電影人可透過跟內地電影公司合拍製片,不受進口配額限制;但電影內容需審批,往往出現一齣電影兩個結局、或要刪走敏感內容,如講述因果循環的《大隻佬》,變了《大塊頭有大智慧》,被批評不倫不類。

「創作從來都受好多限制。」郭子健說,80年代黑幫片賺錢,便一窩蜂去拍,「內容一定要有拳頭有枕頭,同埋槍戰」,文藝片導演則抱怨沒創作自由,「身處唔同時代都有唔同限制,你會覺得無X謂,只有過去最好。」他認為,近年合拍片如《竊聽風雲》到近期的《春嬌與志明》,已重現港產味,「如果你進取,就諗點去拍好套戲,唔係因為有限制而求其拍。」

郭說,合拍片是演變過程,非港產片末路;由70年代電視興起、80年代錄影帶、90年代老翻,以至千禧年代互聯網普及,港產片一直打不死。但回歸後打破香港票房紀錄的,是台片《那些年》。

《蘋果》記者

七一為乜上街?請到蘋果日報facebookfanpage投票吧:

http://www.facebook.com/questions/10151071597587448/