八九六四啟發了很多人。有一群人叫記者。

23年前那個六月,大學生區家麟在無綫新聞部實習,「原本我想拍紀錄片」;中學生張洺華(原名張寶華)在忙考試,「我覺得全世界讀書最重要」。突然,北京傳來第一下槍聲,許多人流血了,兩個本來還有點懵懂的青少年,像其他千千萬萬個同代人一樣,決定了一點人生的方向。

記者:劉嘉蕙

攝影:黃子偉、周旭文

區家麟Profile

1990年 中大新聞與傳播學系畢業,成為無綫新聞部記者

1996年 轉任無綫新聞及資訊部公共事務科記者及編輯,參與製作《九七透視》、《時局縱橫》

2000年 晉升為無綫新聞及資訊部公共事務科監製

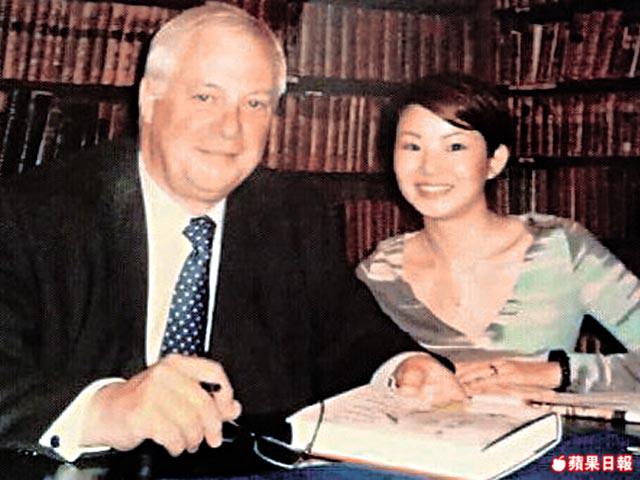

2005年 獲史丹福大學取錄為奈特新聞學人

2006年 重返無綫新聞部

2010年 離任無綫新聞部,於中大修讀新聞博士課程

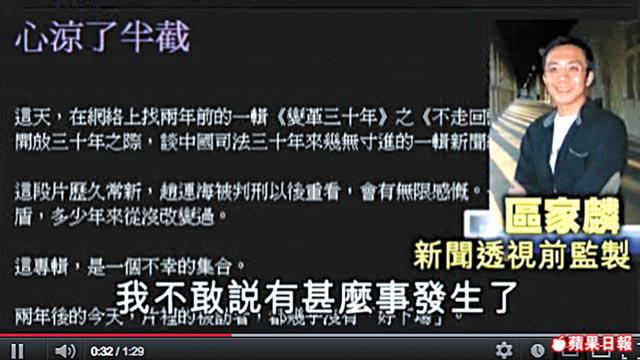

區家麟:跟97掛鈎的人生

區家麟將自己的人生跟97掛了鈎。他手提電話號碼最後四個字是2047,回歸前由他親自揀選。「97年是我觀察世界的一道窗口,我對這個年份有情意結。」

讓我們倒帶重溫:沒有97,就沒有84年中英談判戴卓爾夫人摔的那一跤,「我68年出生,中英談判期間我初中,是剛懂性最熱血的年華。那幾年發生了很多事,83年港元跟美元掛鈎、84年聯合聲明出爐,香港人排隊去拿。我那一代記者,很多都視『看九七回歸』為目標。」

他86年入中大念新聞,89年選實習,「讀大學時我想拍紀錄片,那時港台實習好多人爭,電視新聞反而無人吼,可能那一代人價值觀不同,覺得博出鏡好cheap;導師叫我試TVB,無可奈何我惟有去。」電視台實習6月1日報到,頭兩日訓練,區家麟記得,他正式埋位第一天,是6月3日,同日北京開槍,「突然整個直播室的人癲晒,大家好忙,四方八面傳來北京的畫面,我呆了,覺得做記者使命感好重、好偉大。」就此跟新聞界私訂終生,一去廿年。「後尾回想,做了20年新聞,那天原來就是最刺激的一天。」

那是一個大時代

記者跟醫生的工作有時相似,世界夠亂才有作為。「我的年代做記者是好好運,回歸前後社會好多矛盾,每件對香港震撼都好大。那時記者做咩?中英爭拗、青馬大橋起唔起、機場融資問題、每句說話都是SoundBite,是一個大時代,做記者見識特別豐富。」

97年7月1日來了,沒區家麟想像中刺激。那天他被派去添馬艦採訪回歸晚會,派對後的凌晨,他負責「扑咪」街訪市民,「連續問了幾個人,幾個都耷低頭無嘢講,這些片段當時無播出,我印象卻很深。」此前他埋頭做一個叫《九七透視》的節目,探討幾個英國殖民地的情況,作為香港借鑑。其中一集飛去直布羅陀,直布羅陀位於西班牙邊陲,1830年起受英國統治,與西班牙主權之爭,綿延三百多年。

直布羅陀有一個山,山上很多馬騮:「當地有一個傳說,當山上所有馬騮消失,就是直布羅陀回歸西班牙統治之時。有一個時期,山上剩下單位數的馬騮,當地人急了,馬上從非洲運馬騮搬到山上去。我當時的想法是,香港從來沒有這個選擇。」歷史後來發展,02年直布羅陀舉行了第二次全民公投(首次為1968年),決定維持英治。這也是香港從來沒有過的選擇。

關於97年,這位傳說中有份捧紅黃婉曼做「天氣女神」的前電視台新聞部高層,再補充了一個天氣的角度,「97年7月下了一整個月的雨,至今應該依然是一個紀錄。」

借鏡《萬曆十五年》

區家麟是「回顧王」,電視台00年至09年的大事回顧,除去中間兩年赴美進修,大部份由他包辦,「我習慣每日記下當天主要新聞,到年尾把所有筆記攤開,抱着一個寫歷史的心態去想。通常我的角度比較抽離,一年裏有三百多個頭條,有哪些是十年後回看依然重要的呢?就放進節目裏。」電視台的回顧節目,事實為主,不常評論,絕少比較,也惟有像區家麟這種「回顧王」,才能具體地說出一個客觀的變化。「我對回歸15年最大感想,是香港這些年來的問題,都是老問題:競爭力下降、貧富懸殊、年輕人買唔到樓,來來去去都是這些。」

他去年撰文,把黃仁宇寫的《萬曆十五年》跟香港回歸15年做對照──萬曆十五年即1587年,「表面上似是四海昇平,無事可記」,但從幾位官場人物的遭遇,隱約看到明代滅亡的端倪。黃仁宇總結萬曆十五年為「歷史上一部失敗的總紀錄」。「書中幾個人,如張居正、海瑞、萬歷皇帝,每人都想做一些事,但被制度箍死了,想轉、轉不開;傳統儒家思想和朱元璋訂下來的體制,產生了一個利益階層,這群利益階層不想改變任何事,所以任何改革都不可能進行,情況跟回歸後的香港相似。」

「回顧15年,表面上相對昇平,沒有許多大事值得記下,但其實每年都有幾件小事發生。從阻止法輪功租場、到警察對示威者越來越嚴、到中聯辦保安升級……這些細微的事,加加埋埋,全部向同一個方向發生緊。你會發現香港某些特殊地位,也慢慢走到盡頭。」

香港的原罪

香港97後的命運也許在97前已決定了,「歸根究柢是整個政權有原罪,全世界沒有一個地方像香港,經濟最自由,人民有一定言論自由,而不能選自己的領袖。像五司十四局爭議,唔關梁振英事㗎我覺得;總統換屆,帶幾千人來很正常,所有民主政府都是如此。但原罪令你做甚麼事都被質疑,市民會問,我點解要畀呢個權力你做,點解要畀錢你。有人說,拉布結束,是香港最黑暗的一日,我唔覺得;整個制度的設計,就是令無一個政治勢力獨大。變成今時今日咁,無人做到嘢,大家應該預咗。」

回歸15年,重大建樹無,唯一確定的是,政府為我們「成功」爭取到一個更分化的社會,「一個唔做嘢的政府,如何去製造支持者呢,唯一就是製造敵人囉。你見到政府不停同你講拉布每日用幾多錢、變相公投又幾多錢,開口埋口都係呢啲人影響你荷包。政府想不到方法,就用製造對立和敵人來維繫它的管治。」

擦死一個鞋

《萬曆十五》年中有一個角色叫申時行,位高至首輔,為官目標是做和事佬,「如果皇帝說他的問題在腳癢,他就一定要相信這問題在腳癢」,令人想起某位近日O嘴的高官。區家麟說,在目前制度下,惟「聽話」才能上位,問題不出在個人:「這是香港制度的悲哀,民主國家政權會輪替;香港情況是,掌權的不會變,變成你只能擦死一個鞋。也可以說中國人社會,把功名利祿看得太重,你要上位、要錢,就只能聽從老細旨意;在外國不同的是,他們未必把這些看作一生唯一目標,所以不太在乎聽老細話。」

在他眼中,香港只會像大明王朝一樣步向消亡?「其實我不悲觀,制度是箍死了沒錯,但城市富裕到一個程度時,意識會提升。當年輕人不把錢看得太重要,不跟着主流調子走,就有空間做其他事。」

張洺華Profile

1995年 中大新聞與傳播學院畢業,任職《南華早報》政治版記者

1998年 轉職有線電視新聞部中國組

2005年 獲志奮領留英獎學金赴牛津大學進修

2007年至今 豐德麗控股高級副總裁

張洺華:大時代感召做記者

張洺華(前名張寶華)之所以成為記者,是受到大時代感召。「以前我不知道有記者這份工,我夢想是做室內設計師。直至八九六四,太震撼,明明學校考緊試,都不惜拋下課本,帶細佬去遊行。中學時代我覺得讀書比任何事重要,不留意新聞,六四是我第一次覺得大是大非比讀書重要。」少女張洺華自此更改志願:做教師或記者,「我後來決定要做記者,因為沒有真相的話,有知識都無用。」

95年中大新聞系畢業,張洺華第一份工,是《南華早報》政治版記者。未赤化的《南早》,猛人雲集,港英政府極為看重。「回歸前好多議案趕住過,臨立會馬拉松式開會,記得有陣子喉嚨痛,但要頂硬上,一星期吞了一百粒消炎藥。」

中國新聞開荒牛

關鍵年份一過,香港傳媒開始北望神州,張洺華是採訪中國新聞的先頭部隊,「轉職有線,公司突然改組,政治組轉做中國組。97年內地點同家?那時個個怕返大陸,很多人走。老闆趙應春跟我說,『阿女,以後最重要的新聞都來自中國』;我想起自細阿媽教落,捨得捨得,做人『唔捨邊有得』,我本來國語都唔識,也咬着牙答應了。」

由立法會衣冠楚楚,到珠三角沙塵滾滾,走在前線的香港記者,比六百萬香港人率先體會到政治溫差帶來的轉變。2000年江總「simpleandnaive」發惡事件過後,張洺華一下子成為全城焦點,代價是北京政府部門從此「寶華止步」,「試過幾次,證件批晒,去到門口唔入得,連跟我同場的行家都被拒諸門外。其實究竟有無一張黑名單,到今日我都仲係懷疑。」

阿爺落閘,間接把張洺華送到大千世界,公司把她調去負責國家領導人外訪。外國政府把傳媒當朋友,安排記者跟總統同住一酒店、有簡介會;香港記者被自己國家當敵人,「孔泉做外交部發言人時管得特別緊,記者見領導人唔准問問題、唔准講嘢、連打招呼講早晨都唔得。」不等傳媒自我審查,阿爺先行閹割記者發問功能,可說早瞻遠矚,「回歸早年,電視台經常去領導人外訪活動,你有沒有發覺近年去少了?因為無料返,又貴。」05年告別新聞前線,大時代走過了,大人物見過了,張洺華自言,總算圓滿離場。

緊守最後防線

不想抹煞同業的努力,但事實是,張洺華之後少有記者因為採訪表現而被記得,回歸後電視新聞剩下標致但蒼白的報道員,以及千篇一律的官方講話。「做記者待遇差是事實,我入行時起薪有萬五,今日平均不到一萬,有乜理由係返轉頭?讀書要錢,好記者需要精神和金錢去栽培!沒有decent的社會地位和人工,呢行點留到人材?」

「香港唔可以無新聞,好大鑊!這是香港最後一道防線。」