【本報訊】今年初那場禁拍風波,令香港人醒覺,回歸15年,除了言論自由,這城也失去了一片土地。她叫廣東道,97前這裏華洋雜處,今天滿街內地遊客、名店霸權;廣東道變了源於03年50萬人上街,中央出招開放自由行。著名作家鄧小宇說,廣東道不再屬於港人,但我們要爭氣,再拼另一條街。香港地,主場從來都是爭回來。

記者:王家文 翁煜雄 陳新政

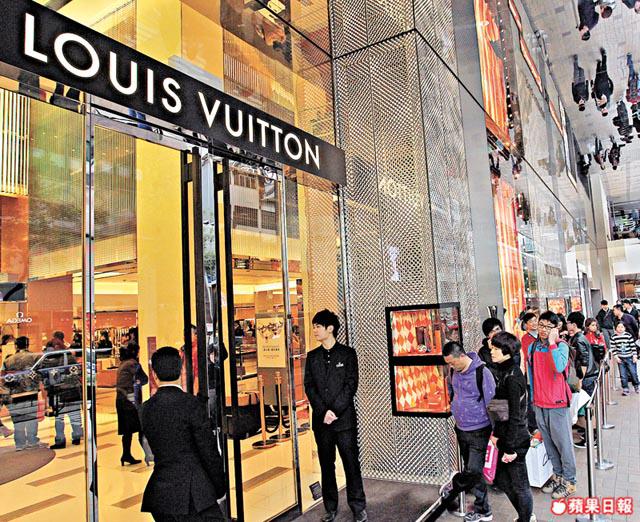

鄧小宇近年到廣東道辦事,限時中午前撤離,「好多人粗聲粗氣、趾高氣揚、冇公德心,排隊入LV都踎喺度。」理性告訴他,這只是小撮自由行醜態;但感性上不得不承認,這班所謂豪客,讓他感覺廣東道不再屬於港人,自己變成「入侵者」,「覺得你阻住地球轉」。

童星出身的鄧小宇是《號外》雜誌創辦人,中學念九龍華仁。他記得,那時海運大廈有間「巴西咖啡室」,是文化界、社運人士聚腳地;那些保釣行動、文藝創作,也是從七毫子杯的咖啡蕩漾出來。他坐在咖啡室遇上社運老鬼莫昭如、攝影師莫國泉等,那種革命氛圍和文化氣息,他恨不得參與其中,但那畢竟是上世紀的事。

應打造另一廣東道

鄧小宇記不起廣東道何時變成只准名店林立,只知道這情況在回歸後更明顯,開放自由行後尤甚。他說,以前海運大廈有間專賣英文書的「辰衝書店」,「接觸外國文化都係靠佢」,近年該店已遷走;鄰近的漢口道有間「謀得利」唱片舖,代售電影協會戲飛,現已變商廈,「以前有樣好,就係租金唔會扼殺小店生存空間。」

不是戀棧殖民地,鄧小宇只是不願見到回歸後的單一化,由廣東道街頭的「C」品牌服飾,到街尾的「R」字名錶,數十間名店全賣高消費品;街上的人也變得單調,除外國遊客,以前港人常到「海天酒樓」飲茶,如今滿街掃名牌的內地人,華洋雜處的熔爐早已失靈。

今年初發生的D&G禁拍風波,惹來港人圍攻,鄧小宇叫好,但不禁自問,回歸15年,在嘲笑、憤怒背後,香港人忘卻拼搏和創意才是最大本錢,何不再打造另一條廣東道,「我哋老本已食得七七八八,唔好再喺安全網自慰。」

寄語港人不用自卑

在廣東道打滾的茶餐廳老闆馬先生,見證變遷。由50年代專賣花梨傢俬給遊客,到80年代歌舞昇平,當時的「CantonDisco」叱咤一時,已故歌手梅艷芳、陳百強經常流連,荷李活影星史泰龍來港專程拜訪。那時候,馬先生在廣東道開了間「珍寶」餐廳兼酒廊,剛出道的劉德華上台獻唱,「唱得好渣,我叫佢返落台,反而呂方唱得幾好。」

馬先生95年在廣東道開了間「新金島魚蛋王」茶餐廳,租值由6萬升至最近約180萬元,幸好是自置物業,但今年8月會搬上樓,地舖租給名店;他說廣東道從來都是豪客區,「以前靠鬼佬,家靠大陸人。」他寄語香港人不用自卑,有麝自然香,正如他的茶餐廳,堅持港幣換人民幣要一兌一,「你(內地人)喺呢條街食到平嘢,唔係我賺你,係你有賺!」