回歸15年香港做得最成功的一環是「去殖」。內涵先不論,近年香港人去旅行看多了,看過馬來西亞檳城、馬六甲、新加坡以及一海之隔的澳門,就比較得出差異來──這些歐洲國家的前遠東殖民地,大致還保留了昔日的輪廓,不像香港,外觀上蛻變成標準的中國一線城市。僅存的一兩座殖民地老建築,夾在那些後來居上的高樓之間,像個黯然地瑟縮街頭的孤獨老頭。來關心一下老頭吧,看看他們的輪廓和皺紋,埋藏了一個怎樣的殖民地故事?

記者:劉嘉蕙

攝影:潘志恆、劉永發、黃子偉(部份圖片由受訪者提供)

是耶非耶殖民餘業

一般人所認知的殖民地建築,指的通常是那些「歐陸風」的樓房或大廈,矮矮的、有陽台、欄杆,以及幾支漂亮的裝飾柱,但這可能是一廂情願的想法!「嚴格來說,就香港的情況,所有在殖民地時期、即1841年至1997年蓋成的建築物,都可稱為殖民地建築!」香港大學建築學院建築文物保護課程主任李浩然說。純粹對年份入座的話,「歐風」的前立法會總部是、「日系」的禮賓府是、任何一幢樓齡15年以上的大廈都是「殖民地建築」,跟外形、功能無關。「在嚴格的定義上,『殖民地建築風格』這回事,是不存在的;同樣,建築只有『維多利亞時期』這種時間上的定義,並沒有『維多利亞風格』;誰這樣說,肯定是吹水,根本不懂建築。」

只是粉絲當了魚翅

中國人的社會很流行一種「三毛錢品味」,沾了歐風的物事就是「靚」、西化即「高尚」。在香港,我們偏向把「歐風」等同「格調」,讚嘆英國人留下來的一磚一瓦──且慢,去歐洲兜一圈,看看人家為自己國家蓋的東西,你往往發現,我們根本被「Hea」了一場!「19世紀初期,英國人在香港蓋的多數是軍營類樓房,是英軍跟住『辦書』砌的,目的是快、平,讓軍人馬上有地方住。最佳例子是今天位處金鐘的茶具文物館,前身是三軍司令官邸,方方正正無乜特別,唯一不同的是針對亞熱帶氣候,加了露台和大窗。」李浩然說,同代的赤柱美利樓(現海事博物館),仔細端詳,其實也不過是「軍營加露台和大窗」的簡易製作。「中區的聖約翰座堂,樣辦是英國的鄉村教堂仔咋!簡單來說,英國在殖民地蓋的都是A貨。」他邊說邊拿出原裝圖片讓記者比較,果不期然,我們以為自己已得到真經典Burberry,其實統統都是快餐時尚Topshop!

19世紀

維多利亞時期(1840s-1900s)

19世紀初至中期:軍營加露台和大窗

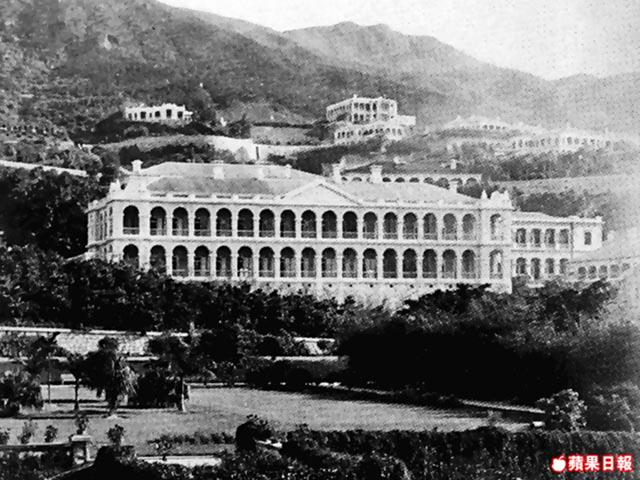

殖民統治初年,英國派出武官駐港,英軍中有負責建築起樓的「皇家工兵團」,這批人具備簡單工程及測量知識,按照建築「辦書」依樣畫葫蘆。早期殖民地建築多為軍人住宿之用,故大部份流露軍營的特色:簡單實用,沒有多餘裝飾。又因應香港氣候,加入大窗及陽台,增強通風效果,所謂「美感」及「風格」不在考量之內。

19世紀末期:混入印度風

19世紀中至末期,香港開始有軍事用途以外的建築,其時英國引入印度建築師,為香港帶來英印融和的殖民建築,最明顯的特徵是圓拱尖頂。

20世紀初期

愛德華時期(1900s-1918)

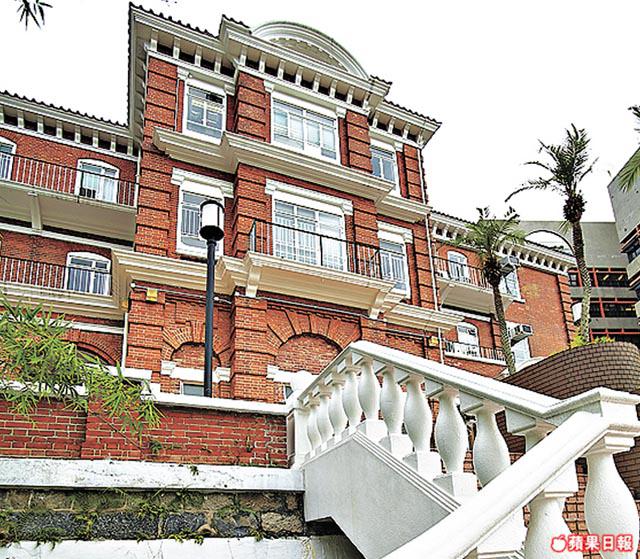

愛德華七世在位只有短短10年,但誕生於1900至一次大戰(1914-1918)時期的建築都可歸入愛德華時期。相比維多利亞,愛德華時期建築有較鮮明的風格,在香港常見到的是安妮女王復古式(QueenAnneRevival)及愛德華式巴洛克(EdwardianBaroque),較接近香港人心目中「殖民地建築」的典型。

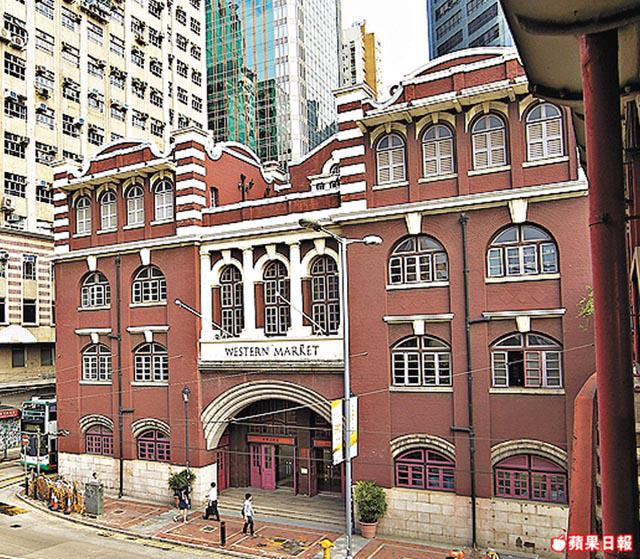

安妮女王復古回歸

安妮女王復古式風格最早見於18世紀初,於19世紀末至20世紀初再次掀起熱潮。圓塔尖頂、三角形屋頂、圓窗、白橫間、細緻磚牆、裝飾拱門等等,都是其簽名式設計。

巴洛克含蓄演繹

愛德華式巴洛克是巴洛克風的英式演繹,反映英國人的個性含蓄保守,較傳統花巧、又不至華麗鋪張,尖塔、彎曲樓梯、圓拱尖頂都是其特色。

20世紀中期

殖民地時期現代建築(1930s-1960s)

戰前戰後百花齊放

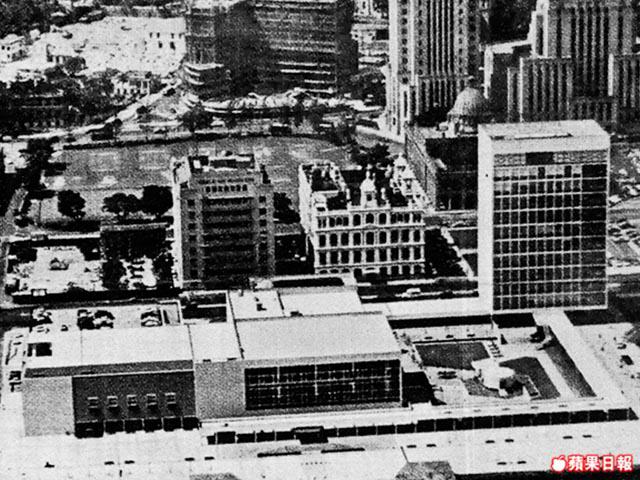

希特拉情有獨鍾簡約古典主義,線條冷硬、有懾人的宏偉感,凸顯威嚴,令人感到自身渺小,在極權國家中最為常見,不少政府機關及警署都會沿用此款設計。

禮賓府早已日化

於1855年落成的禮賓府(前港督府),參觀過的人不少,但對其建築風格,大部份人都說不出所以然。觀其禮賓府網站上說的「新古典建築風格,有濃厚殖民地色彩」,顯然不適合用於形容今日的禮賓府。李浩然解釋,禮賓府雖然是殖民地時代建給英國人港督住的,但經過多次修葺,今日被保留下來的,大致上是非常「日系」的建築特色。「一開始是典型的英式官邸,但殘得好快。到日治時代,有報告指,當時大宅已經殘到住唔到人,日軍找了日本人班底做了大裝修。所以現在我們見到的屋頂,是典型的日本帝冠式屋頂,甚有軍國主義味道,在台灣就有很多類似的建築。」

禮賓府官方網站: http://www.ceo.gov.hk