早上八時,小巴從摩星嶺駛向西環,睡眼惺忪,一天生活才剛開始。車子駛過林蔭後,是另一個時空,另一個天地。一班老人,在海上盪漾了半天,八時,他們已說晏了,陸續從石級爬上來,閒坐泳屋前,陽光正好,拼湊問來的一些故事片段,細細碎碎,像發了一場鹹鹹濕濕的夢。

記者:周燕

攝影:林栢鈞

部份歷史圖片由吳昊博士提供

2.揮春寫着「上落平安」,看似平常祝願,其實意義深遠。泳友說,「年紀大了,風濕發作,有些人上咗落唔番,有些落咗上唔番。」誰料到,上落樓梯如登天梯,能夠天天游水,也是一種福氣。

3.泳屋對出是硫磺海峽,與對岸一座無人住的島仔小青洲遙遙相望。常有大輪船駛過,就在海浪之中與泳友們擦身而過,看似驚險。

4.尹洪輝(左一)還是風雨不改,朝朝五時半起床,跟老婆(右一)由觀龍樓家跑到摩星嶺游水,然後到石塘嘴飲早茶。說他犀利?有人更神心,好像家住筲箕灣的陸姑娘(中),六十多歲,還是朝朝老遠跑來游水。李太(左二)將近八十歲了,看上去仍然魄力十足。

5.前一晚滂沱大雨,記者早上五時半打給泳廬當家,七十六歲的尹洪輝,問他落雨仲游唔游,話筒另一邊,他聲大大說:「咩唔游!唔好話落雨,落雪都照游!」十七歲起,他已經在西環泳棚游水,「我們昔日叫『鐘聲慈善社』,本來的泳棚在現時堅尼地城招商局碼頭一帶,後來政府把泳棚拆掉,於是搬來摩星嶺。」泳棚是建於海邊以竹搭成的大棚屋,尹洪輝說:「以前西環乜都無,好落後,人哋叫佢做臭區!點解叫臭區?因為當時好多菜欄、豬欄,到處又有人劏牛、劏豬,氣味很臭!」臭區最大的娛樂,就是游水。

6.最寫意不過的是,上水後,嘆番杯茶。

7.四隻青花大象,坐又得,擺又得。泳友在街上拾來,點綴海岸。泳屋以短期租約形式向政府租地方,有齊水電,會員每個月會費一百二十元,把泳屋生命延續下去。

8.除了神祇、香爐外,這裏還放有救生圈,面對大海,還是要謙卑一點。

9.拾級而下,就是海邊,有道木橋。要下水,先走上橋,再往水裏跳。外人只要踏上木橋,心頭就會一顫,腳下風高浪急,浪花四濺,能夠駕馭如此場面,實在不簡單。

10.泳廬冬泳團,成立於八十年代,現由摩星嶺街坊福利會管理。全盛期有九十九個成員,現在只有二十多人。人去了哪?「去咗舊時嗰度!」舊時邊度?賣鹹鴨蛋囉。

11.很多人跑來這個港島最西的天涯海角,為的不是游水,而是拍攝美麗的海岸風景。林蔭下的木橋和海浪,要多好看有多好看。

12.綠屋裏,有枱有凳有收音機,牆上貼上舊照片,滿是生活氣息。泳友坐下來就閒話家常,煲水冲茶,打理一番,就像是第二個家。尹洪輝說:「打完八號風球,我一定第一時間跑來,睇睇有無吹塌吖嘛!」

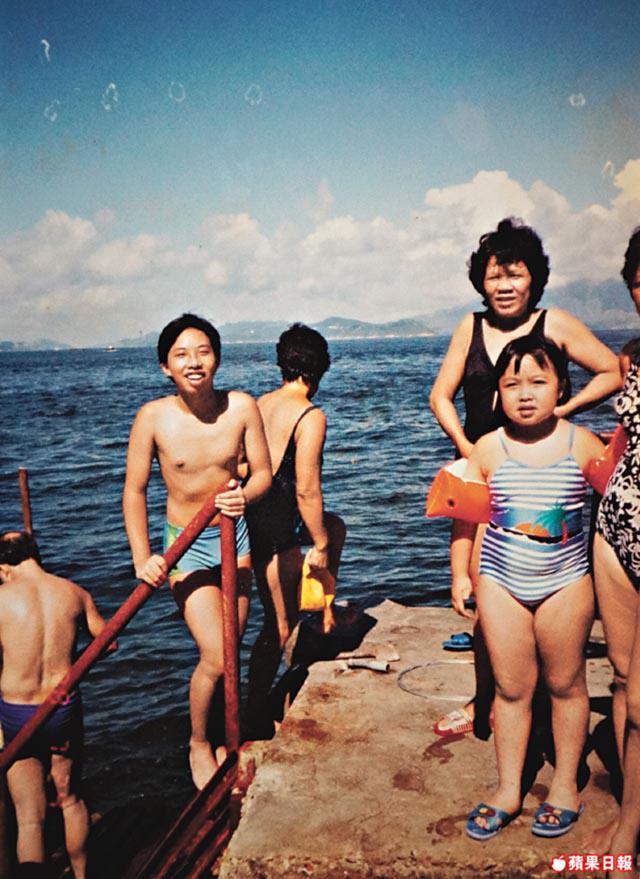

13.重溫老照片,咦,有後生喎!尹洪輝即說:「二十年前就後生,家都變晒白鬚公囉!」

14.昔日還有一家大細來游水,消磨一整天,「現在有個地方畀我游水,已經很滿足。」這種對大海的忠誠和感情,是日積月累的。

15.二十多年前的尹氏夫婦,怎麼今天比昨天長得朝氣勃勃?尹洪輝說,多得游水。他參加過兩次渡海泳,最勁一次排第49名。現在兒子已經四十多歲,當年一家大細去泳棚游水,「我一定要佢哋游,無得玩水。」現在虎父無犬兒吧?牙擦擦的尹洪輝說:「仲係唔夠我勁!」

泳屋一百年

吳昊博士專門研香港歷史,他說泳棚大概出現在二十年代,「當時香港只發展了香港島,交通不方便,只有巴士和電車,即使是淺水灣,人們也難以去到。」因此北角沿岸開始出現泳棚,用竹搭成,水漲時,像是浮在水面,「有些泳棚更有浮橋通向水中心,可以在那裏直接跳下水。」直至三十年代,政府發展北角收回泳棚,惹來反對聲音,香港首次出現的簽名運動。二次大戰期間,泳棚遭受破壞,政府才在西環一帶重建。吳昊說,香港是沿海地區,又多蜑家移民,在全中國來說,游泳水平很高。三十年代的中國女飛魚楊秀瓊就是香港人。隨着交通越來越便利,沙灘配套越來越齊全,又有了泳池,泳棚開始成為回憶一部份。