年年六四,年年去維園燭光晚會,結果年年鬧,尤其結尾台上往往用一句「出年見」作結。「出年見?也許今年就平反了呢!」不少年輕人批評燭光晚會,早已變成了卡拉OK式示威集會,唱完消費完,生活照舊。近數年,六四前民間出現了一浪浪的創作潮:舞台劇、展覽、行為藝術;網上發生的,就更多了:MV、二創歌曲、海報改圖……六四,早變成了一個文化節。

記者:何兆彬

攝影:黃子偉、周旭文

這一代的六四

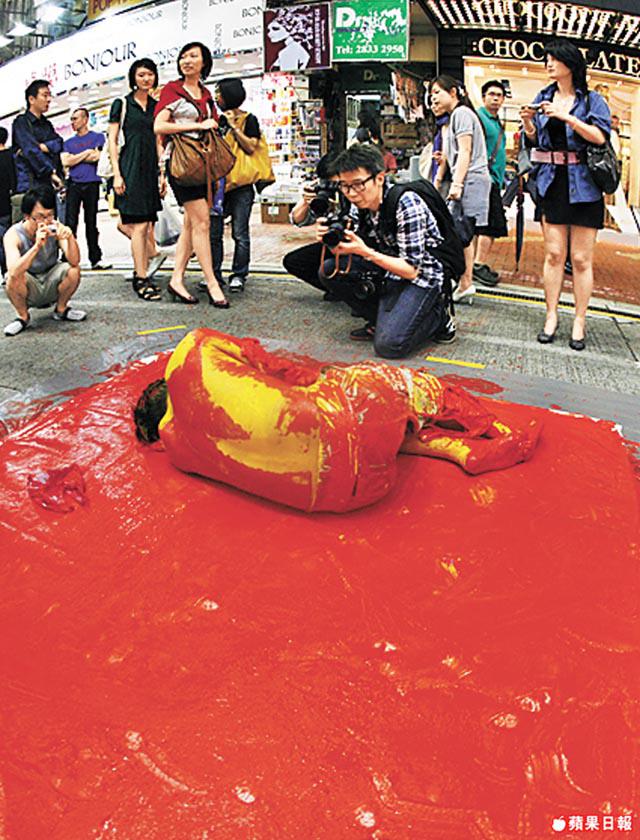

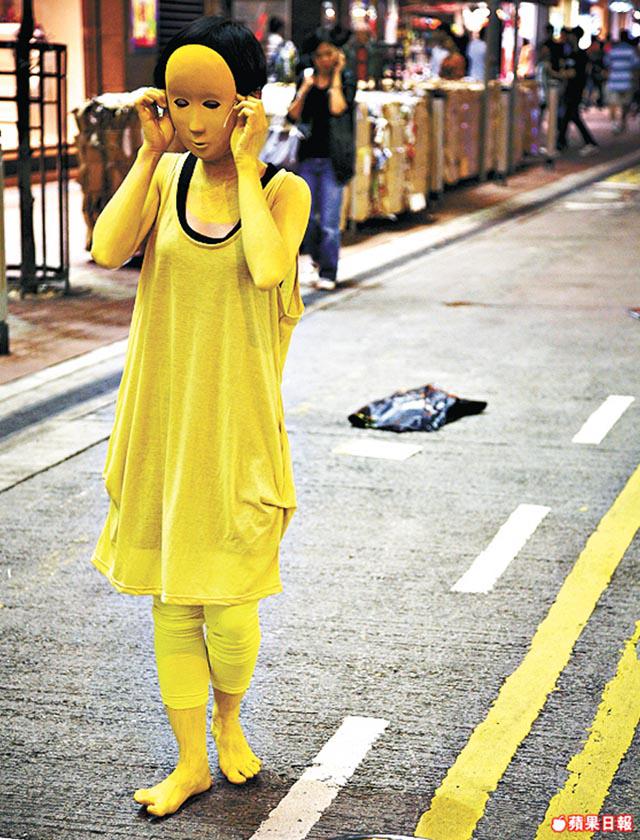

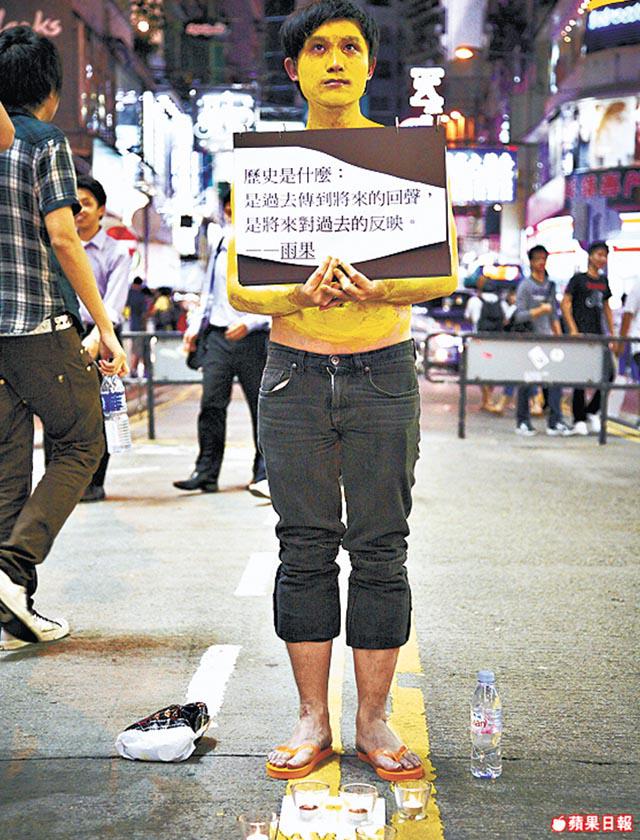

2009年,一班年輕人聊起關於六四的種種,「雖然每年臨近六月,大家都很有感覺,覺得關自己事。但在燭光晚會時,總是不能投入,是因為我們年紀還小嗎?」Him:「大家都同意,當年學生們共同追求一件事,很有力量。但我們這一代有人,會認為六四不關我事。因為燭光晚會以同一個模式,辦了好多年。不是說他們辦得不好,但下一代未能投入參與,於是我們不如自己搞。」他們為活動命名「這一代的六四」,第一年由幾個朋友湊合出來,「由於我是玩開行為藝術的,所以就先做行為藝術,把全身掃上黃色(代表自由及黃種人),參與的人也不全是藝術圈的,有的士司機、教書先生、在酒吧識的,甚至有人對六四沒感受的,也參與了。大家戴着黃色面具在人群中走動,表達出各自的感受。」他們在表演場地放上字牌,又派傳單,以便傳遞訊息。

2010年,Him生怕參加過的朋友不再來了,就在facebook公開招募,誰知來了十多人,全身掃滿黃油。Him早年在英國讀插畫,曾全職教畫。去年六四前,他開workshop,免費教人以六四為主題整陶瓷、畫畫,然後六四前夕把全部作品帶到街上展出。他們連材料費都不收,顏料用平價的,畫在紙皮上,陶瓷又有人贊助(全因為是六四),Him及幾個朋友,每人出少少錢把事情辦成。「今年有點頹,本來唔想搞,但兩個朋友小丁、Vinci都有idea想搞,於是變成了互相鼓勵。搞了幾年,我到現在也不是特別關心政治,我只想大家多點關心社會。如果有人覺得我們戇居,沒所謂,日後他可能會改變想法!」

勾記那年回憶

「89年6月4日,我記得當天大家情緒很古怪,我只記得當日下午,有兩個飛髮佬在樓下打交,與六四無關的;一年之後,我爸爸在6月6日突然病死了。接下來我對六四的記憶都沒有了,直至中三那年,我走到維園的凉亭,見到有一盞大光燈把一個六四影像,打在白布上,這對我影響很深刻,勾起我對六四『很多學生一起做一件事』的回憶。之後,要到了2009年,才突然想做一件事,跑到街上來。

「我們通常在酒吧傾六四,記得有幾次,談到一半的時候,有個四五十歲的男人走過來同我們講:『仔,六四你知道啲乜?』他不是因為你傾六四搞六四而不滿,反而是十分着緊。」辦工作坊,令Him感動的是一個男子,「這個人起初聲稱自己是做sales的,後來過了六四,他在facebook跟我道歉,原來他失業,而且患上了人群恐懼症。他由屯門出來跟我學畫,我沒收他錢,一年之後,他開始主動打去畀各NGO,說可以教人講故事。即是,他可以面對人群了。」看着這幾年六四恍如文化節,Him說:「香港一直沒有透過創作來發聲,但六四我們就見到,維園外很多事情發生。每個人都可以講說話就很好了。」

今年他與阿牛開過工作室,教人整坦克,另外又有放映會,六四報哀音,「搞六四,大家都很幫手。」阿Him每年都說是最後一年,今年他又說了,「係㗎,唔想老馮咁,年年一樣。」他友人在旁搭了句嘴:「佢年年都話最後一年㗎喇。」

六四舞台——讓黃雀飛

2009年,一套六四舞台劇《在廣場放一朵小白花》,因政治敏感而不能在九巴刊登廣告,事件見報,迴響頗大。今年新劇《讓黃雀飛》,以「黃雀行動」作背景,再以一段段香港民主運動史,故事雙線平衡發展。

「完了《小白花》,我們認為『黃雀行動』也是重要的一段,而且充滿戲劇性;另外,我們也被近日的政治環境刺激,由政改方案開始,幾個朋友日夜鬧交,但最後發覺:小市民到底只是高牆下的小雞蛋!我們爭拗,是否要撞散對方,還是另有選擇?」《黃雀》的故事一昔一今,講的是在同路上出現分歧,到底要怎樣走下去?「在黃雀行動前,到底應該撤,或是留?逃亡到西貢村屋時,他們會問:他日你到了法國,是否就不爭取民主?不回國?」

2009年那條線,關於一對政見不同的男女。這正是監製兼編劇韋少力和列明慧的寫照,「我們本是好朋友,但看法很不同,當日鬧晒交反晒面!」列:「我記得當年6月5日返學,向來好嚴肅硬淨的校長哭了!中學每年都提六四,到了大學,自己就第一次參與燭光晚會,畢業後就開始做支聯會義工。」韋少力89年十八歲:「未開槍之前,覺得全球都支持這件事,這次一定會成功的!但開槍後,我連新聞都是看過就算,直至03年七一之後,才加入民陣幫手。」

成員親身上陣

資料搜集期間,編劇組聽過最震撼的故事,來自艾未未哥哥艾端午,「當時他躲在船艙甲板下,十分狹窄,幾乎不能動彈;後來,他幾乎不能呼吸,惟有張開嘴巴,卻感到蟑螂都往他嘴裏湧去。後來獲救時,他果然滿嘴都是蟑螂。」《黃雀》另一亮點,是找來黃雀行動成員:朱耀明牧師和張文光議員演回自己。「我們做資料搜集時,問到朱牧師關於村屋的情況。咦,原來你有份,不如你自己演吧!」結果得朱牧師首肯,親自演出,其中89年那一段的情侶,就是參照自朱牧師之口,而這也是朱牧師對整個行動,最深印象的一幕:「六四後,法國和美國接收逃亡學運分子。有一對情侶,來港後才談戀愛,男的要送去法國,女的要送去美國。結果男的,怎也不願意去,堅持說:『我有選擇的權利』,當時剛好有兩個去營救的香港人,在深圳迎接時被設局,抓了!氣氛急轉直下,有點煩躁,結果我摑了那男的一巴掌!他最後就去法國了。」

對於近年民間眾多六四文化活動,列明慧這個支聯會義工明言:「好多都係支聯會諗唔到的,例如單車遊行……支聯會接觸到的群眾,與活化廳接觸到的,始終是不一樣的。」他們認為,這與網絡的影響力有關,韋:「就算是在二十周年晚會播《抗戰二十年》,這也是一個抗爭。開騷前一個小時,他們還在說不要播,但排練時我試播了一次,反應好好。」