燈光熄滅,香港樹仁大學本部大樓405室播放《眾裡尋根》紀錄片,近30位九十年代出生的新聞系二年級學生,慢慢進入靜默裏,這是他們第一次拍攝的紀錄片。

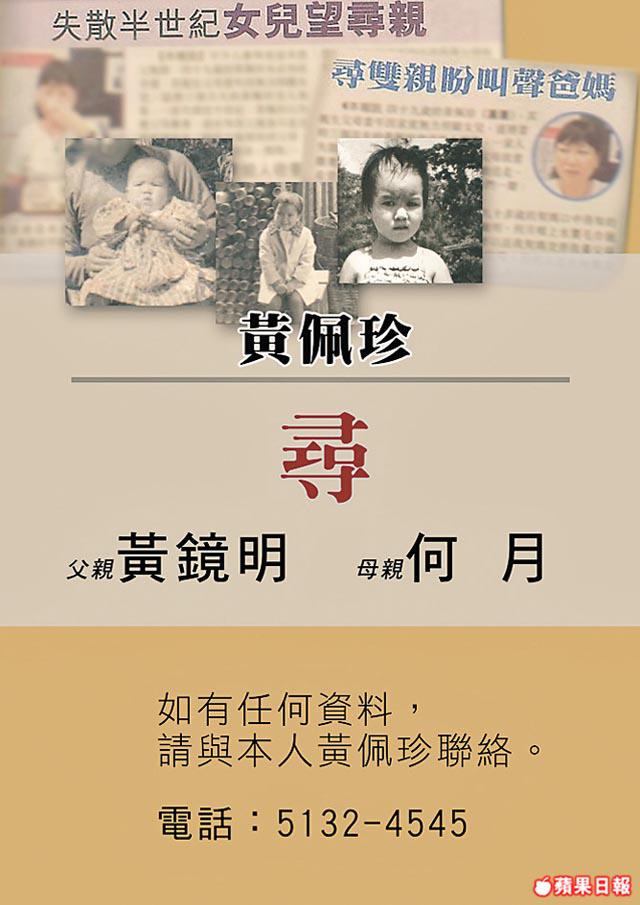

大概五分鐘,一線窗外白光,令Shalot學生桌上一球一球白紙巾,在暗黑課室裏,顯得閃亮。坐在她前面的Maria(李玉華,黃佩珍),是片中1959年生的尋親主角。看着自己的故事,聽着自己的心聲,她也拿着白紙巾,放在眼角,隨時拭抹。

試片完結後,比較冷靜的Alison說過:「我不喜歡在別人面前哭。」樹仁新聞系電視製作兼任講師梁蕙儀(Joanna)回應:「我們也是不喜歡在人面前哭的。」實情是,簡單的大學班房裏,有人不斷流淚、忍住眼淚。

檢討總結時,組員Shalot與Christy,不能自制的背着一眾同學,涕淚奔流。老師讓主力攝錄的阿Bill先開聲,拍攝一個月期間,他極投入,不怕辛苦,不厭其煩,聽到新的消息,總願意從香港仔老遠跑到上水。誰想,他一張口,未吐出第一個字,就嗆出眼淚。一邊抽動胸膛,一邊斷續說:「我真想不到,可以拍出那種感覺來。雖然好辛苦,若果要我再次去尋找Maria的父母,即使找到死的一天,我仍然願意去。」年輕,立誓時容易押上一生;赤誠,是他們最美麗的本錢。負責影片旁白的組員Philip打趣調適氣氛:「雖然沒有哭,其實我也很傷感啊。這已經不只是一份功課。」

過往曾任香港電台電視部《傑出華人系列》監製的梁蕙儀說:「我們接觸新聞裏的每一個人物,都會豐富自己的經驗。」她用真實個案,給九十後學生地獄式訓練,一個月來,天天不斷努力,經常工作十多小時。接觸五十年代末發展出來的故事,是九十後了解上一代的過程,也可以是社會了解九十後的小個案。

緣起一段賣女故事

Philip與其他組員,在WhatsApp跟記者談到何謂九十後。很直接的反應,他們不太喜歡被標籤。感動、流淚,沒有哪一代多哪一代少的道理。值得感動的,一齣戲、一首歌、一段新聞片,都可以感動。大學生找到有意思的事情,埋頭苦幹,不問回報,不是很正常嗎?

請相信年輕人是「有heart」的。若簡單化,很容易把他們定性為自我中心,只關心自己,不容易為別人事情流淚的九十世代。這一次,他們被感動。Philip這樣寫着:「感動是因為我們從無經歷過一天沒有父母,即使有,可能是父母分離,總不至有父母把子女賣掉。我們身處幸福家庭,陪伴Maria去經歷尋親,一舉一動,都令自己反思有否珍惜擁有的。感動,是因為有比較,原來自己比很多人都幸福。」從別人的無,深思擁有的價值,是接觸真實人物珍貴之處。

新聞裏,真實事情,永遠動人。人有年歲,心可以超越。緣起五十年代末的「賣女」故事,有血有肉,有真實有收藏,九十後自自然然就學會了人生苦衷,看似反派的人物,也有傷心處。在Maria一方,從任性不肯接受被賣事實,到悔疚錯失尋親時機,她也反思了自己沒有體諒上一代的難處。尋找Maria親生父母,讓學生學到很多,還可以再多。這是一個等候完美結局的故事。

有些決定,是一世的。

1959年上水光復街(現稱新康街)三號居住的地攤檔賣布小販黃鏡明與妻子何月,決定把剛出生20天的女兒黃佩珍送給九巴站長李茂夫婦。

黃佩珍被收養後改名叫李玉華,英文名字是Maria。按Maria乾媽黃玉卿說,養母本想找個男嬰,但養父與前妻生了一個兒子,想添個女兒。當天,乾媽陪養母到上水,袋裏收一塊大毛巾,想着若女嬰合眼緣,就會立刻包起抱走。

初生的Maria,據說當時長相跟黃鏡明餅印一樣。黃氏地攤檔旁邊,還有一個籃子,放着另一個小女孩,照看應該是Maria姐姐。送走第二個女兒,是希望她能有比地攤檔更好的生活。留一個,送一個,傷心決擇,半世紀沒完沒了。乾媽說黃鏡明當時哭得厲害:「你爸爸啊,哭得一地都是眼淚鼻涕。」母親勸爸爸不要為決定難過,冷靜把一張出世紙,遞給養母。養母堅決不肯要,乾媽卻一手收了下來:「你不要,我要。」

養母把袋裏的30元送給黃氏夫婦,就帶走了黃佩珍。30元在當年,夠買一擔中下價白米。從此,黃鏡明、何月、黃佩珍能聚一起,都在紙上。她的出世紙上用英文寫着住址是KwongFukStreet三號,殖民政府的英文紀錄,真有實際需要時,搞得人人一頭霧水。幸得另一樹仁學生Raymond在郵政局網頁查出,那是以前的光復街,現稱新康街。街名與歷史,不無關係。聽說,49年以後,有國民黨老兵奉命留守上水,等候光復,後來在巡撫街開了一間茶餐廳陳六記,一等,就是63年,餐廳現時以「炭燒五層樓」燒肉最聞名。

遙隔上水一地荒野,Maria當年跟養父母居於遠遠另一個鄉鎮元朗,收藏着另一個故事。為甚麼不要我?這些年,有找我麼?被父母遺棄,對她,是最不能接受的事實。人活在自己眼皮下的世界,目光以外,如戲如真,春花秋月,焉知生父母沒有那麼一刻,遠遠看你,不能吭一聲。

感覺在世上孤零零

「要送,為甚麼不找一戶好人家……這些年,我真的好苦。」多年委屈,幾番辛酸,Maria忍不住又流出愛恨眼淚。另有生父母這個秘密,早於11歲開始聽過。養父在她9歲時病逝,養母脾氣壞,經常打罵女兒。李家在元朗九巴車廠經營飯堂,幾個巴士司機及洗碗阿嬸曾告訴她:「你不是她親生的。」Maria不信。20多歲時乾媽親口證實,她不想聽。30多歲,乾媽給她出世紙,她憤怒:「出世紙我不要,你把它燒了!」人生,由被賣掉開始,她接受不了。香港安定繁榮久矣,古老年代,一個城巿都可以賣掉,賣掉一個人的故事,有很多。

自從兒子出生,丈夫丟下家庭一走了之,Maria尋找家人的渴望越來越重。她從事眼鏡批發,兒子在英國念大學,靠自己,生活不缺。但不知親生父母是誰,沒有家族圖譜,感覺上,她與兒子就像世上孤零零的兩個人,「好想找回親人,就是兄弟姐妺也好,好想有多些人愛錫兒子。」

2008年,Maria曾求助香港紅十字會尋親,最終沒有成功。今天,一班九十後大學生效勞,從大埔廣福道及附近老人院、粉嶺安樂村及聯和墟新街巿,至上水新康街,每次都遍尋不獲。細心的Alison在小巷發現殘留光復街三個字,偏偏沒有三號門牌。一位熟識光復街的老郵差,在他們到訪前,偏巧肺癌病逝。茫茫人海,找不到答案,卻找得到感受。他們明白,找不着父母,滋味在心頭。

感性也理性的Shalot,在班房一邊哭,一邊敍述了這次尋親旅程:「當初答應拍攝這個案,因為一股熱血,後生仔就是有一股熱血,很想幫人。答應以後,發覺找不到啊,到哪兒都找不到,有時又給了Maria一些假希望,大家都有點氣餒。也開始慢慢了解,無父無母的感覺是怎樣。她令我感受到,有些人連珍惜的機會也沒有。但我相信,拍攝這片子,冥冥中有主宰,好多人幫我們,包括Rayman和上水粉嶺的街坊,我感覺,我們有一天會找到,上天會給我們一個答案。」

53年前黃鏡明一地涕淚,若能動天,若有精靈,今天,最少教懂一班學生,越尋找越失望,越失望卻又越明白,愛是這樣難,又這樣長久。

「即使找不到,我一輩子不會忘記你們。」半世紀前痛苦決定,令兩代人相遇。奇蹟,還會出現嗎?

20分鐘《眾裡尋根》紀錄片已經放上網,可以點擊 http://youtu.be/T-RB3_Rq8-s收看。

記者:冼麗婷

攝影:李家皓