他是那種對古典傳統東西帶着虔誠之意的人,不是把玩,而是必恭必敬,拿出一把古琴,先是靜靜看了一會兒,接下來屏息靜氣,將手慢慢置於琴上,若是彈錯了音符,別人聽不出來,他也必將從頭來過。彈畢,額上有微微的汗,然後笑看他的老師,看老師有甚麼指教。

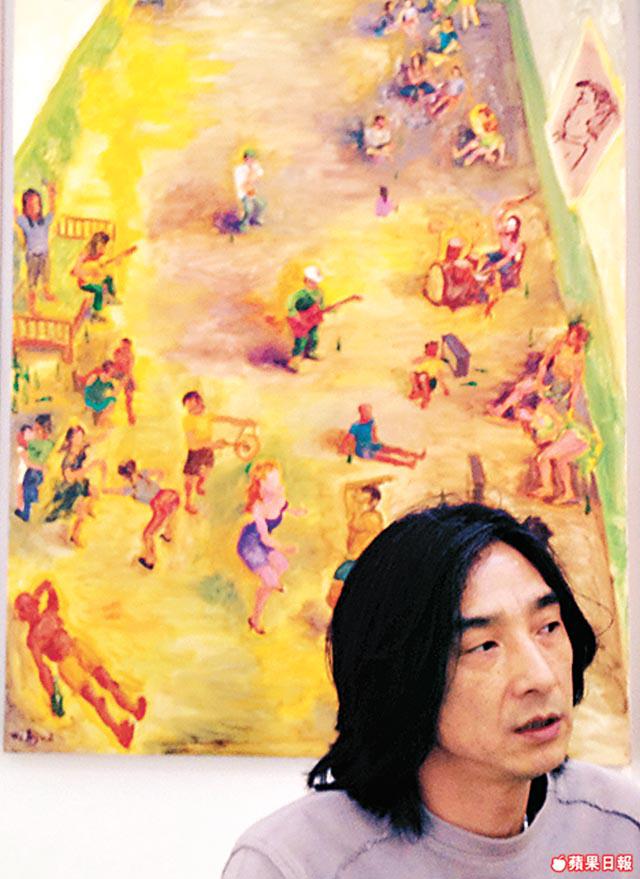

他學古琴,別人都覺得那物件和他真的匹配。他長髮披肩,相貌似古人的仙風道骨。其實他長的樣子是奇怪的,硬硬的線條,狹長的眼睛,高挺醒目的鼻樑,平日裏說話的聲音低沉溫和,完全不像舞台上的狂嘯。

撰文:鞠白玉

丁武

62年生於北京,畢業於北京工大藝術學院。1988年創建唐朝樂隊擔任主唱,成為第一代重金屬搖滾的開創者。代表作《夢回唐朝》、《演義》、《浪漫騎士》等;美術個展《嚎叫——丁武「喊」話》和《出事兒了》。

那一幕是七年前了,那時大家覺得搖滾樂的勢頭衰微,許多當年的音樂人都紛紛沉淪,有瘋的,有儍的,有隱居的,不明下落的,只有他還唱着,也好像是經歷了很多磨難心灰意冷了似的。那時他正努力戒煙酒,苦練古琴,游泳健身,像是在找一種寄託,狠狠地約束着自己。

記憶的底色是自由

丁武五十歲,做音樂的人好像能躲避時光的侵擾,他的樣子沒多少變化,這七年裏他和相戀多年的女友結婚,做了父親。畫畫不是一時興起,他的本行就是美術,他從前是個在中學教書的美術老師,辭職做起了搖滾樂人。從1988年開始,他和他的唐朝樂隊到今日,從未解散。

這些年他一直堅持畫畫,像是大型的畫傳,畫中人是他自己——枕着京劇書睡覺的孩童,看樣板戲的少年,戴着紅領巾的鼓手,流浪在新疆時看到的粉霧,樓頂上的篝火,樓梯間的狂歡。一切舊夢都色彩俱全,他的回憶是溫情脈脈的,即使那是一個人們都承認荒蕪的年代。

小時他隨下放勞動的父母去了中國東北的「五七幹校」,在那裏度過了六年時光,與田野接近的童年生活,決定了他以後的生活基調。他必定是流浪的、自由的、無拘束的,他必是過着自然而然的生活,且必是珍惜藍天、碧水,以及動聽的歌。到今時今日,他必定是珍惜往昔,並且記錄於此。

和大部份出生於六十年代的中國人一樣,丁武在那個年代聽到的音樂,看到的圖像,皆是政治化、集體式的。而他對人與自然都懷有好奇心,東北歲月給了他最早的想像,然後因為音樂而促成的浪迹的生活,就像一趟奇妙的旅程,那就是一個男孩如何長大成為一個男人,而一個中國男人的成長片段裏的每一幀都帶着中國式的色彩,是紅的,是灰的,也有他個人回憶的底色,是寧靜是熱鬧,也是最真實的過往。

小時他有一種病症,他媽媽常會問他是不是又覺得「快了」?他眼前的一切都是高速進行,快到令他心悸,直到現在他也不知道這到底是甚麼病,他當年緩解症狀的辦法,是跑進洗手間用冷水冲頭降溫。

逝去的好時光

這種病狀直到他三十歲以後逐漸消失,但他承認那些年一直在尋求辦法取得平靜,無論是狂放的搖滾樂還是他豪邁的歌詞,他用畫筆回憶舊時光或是放逐式的旅行,莫不都是在將自己拉回為正常。眼下他更追求一種緩慢,他跟中國傳統文化有天然的親近,無論詩詞或琴瑟,都有慢的哲學在其中。有的時候人生旅程的節奏會相反或相和,他有另一種方式去追憶那高速的過去,筆下現出一種舊日時光裏的慢,悠閒的孩子歡樂的童年,荒蕪變成了豐富,孤獨變成了溫暖。

小時聽樣板戲的少年,青年時卻成為中國最具影響力的搖滾樂人,人會覺得宿命,就像當年是因為得了脈管炎才被母親帶着去學了吉他。他當年放下畫筆辭去教職並不因為反叛,那更像是一種順從,他順從了他的命運。八十年代中國尚無搖滾樂,他聽着西方的音樂想到的是另一種生活,他只是要尋覓一種自由無邊的生活。

那種生活必須親力親為,他可以徒步跨越整個京城,心裏寫着他的歌詞。夜晚回家途中累了就睡在菜地裏,枕着剛收割下來的甘藍菜。那些望着星辰睡在土地上的好時光,必須用畫筆記錄才真切,作品《歇菜》正是他複刻了那場景,英文卻譯作「GameOver」,平靜地接受時光的逝去。

青年丁武曾住在居民樓的一層,所有朋友都可從窗戶跳進他家中,他回到家常看到有幾個不認識的人在廚房裏做飯,客廳有更多的人在玩樂,那是心無芥蒂的黃金年代。崔健過生日的時候去了近三百人,從樓道到院子,從一層到六層擠滿了人,不知哪來的音箱和樂器,臉盆飯盒都叮噹作響,直到次日清晨,員警令他搬家走人。那狂歡的場景到今天永無可能再現,良辰美景只獨屬青春。

柔軟與堅硬

他的畫作裏雖有陸軍裝、有毛頭像、有白毛女,卻並非政治波普的符號,那些就在他原本的生活裏,直到出現了列儂,毫無意外,一個西方的搖滾明星照片掛在一個社會主義國家的青年的臥室裏,而幾米開外,父母們仍然過着毛注視下的生活。

他的美藝功底師承於蘇聯美術,紮實的基礎,當他鎖定了他的主題,繪畫便成了一件極度歡愉的事,他可以重回他的夢,再次去旅行,全部系列作品集中起來像是一部長篇電影,中國人在共產理想之下的日常生活,受政治影響卻又毫無知覺的孩童,用音樂彙集而來的狂歡,那麼真切那麼荒誕,生命既漫長又短暫。

他是個性溫柔的人,從前別人誤解了他,以為他必是莽撞的、叛逆的,憑白地寄了很多沉重的希望在這樣的人身上。潛心畫畫讓他逃開了這種壓力,因為記憶只能是私有的、個人的、主觀的。他說朋友曾形容他是塊橡皮泥,是一個別人打他一拳,他都不肯輕易動彈懶得還手的人。他以為在旁人眼裏,他是懦弱的待命者。

「……我發現我竟然挺過來了,那些百劫不回的創傷在我的骨骼裏幻化成力量,我決心不爭辯、不佯裝,沒錯,面對痛苦的時候我成了自己的強者,我發現卑劣與偉大,惡毒與善意就像赭石、草綠、檸檬黃一樣漫溢在我們周圍的空氣裏,我可以用不同角色把它們勾勒出來成畫,編輯出來成音。所以我不用考慮你說我是畫家還是音樂人,我發現比起橡皮泥,我更像一個裝滿沙子的沙袋,我有柔軟的部份,但越敲打我越堅硬。」——丁《界》。