《拆解教科書市場 四之一:有否壟斷?》

教科書價多年來節節上升,教育局長孫明揚歸咎市場壟斷,出版商卻否認,究竟事實如何,原來在於「分科」。消委會認為,將來的競爭法可處理教科書市場問題;自由市場派則認為,簡化甚至取消送審制度,才是引入競爭、減低書價的終極方法。

記者:翁煜雄、倪清江

按本港擬訂的競爭法,某商業機構市場佔有率達30%至40%,就極可能濫用優勢壟斷市場。不過,現六大出版商的市場佔有率最多只有20%至25%,似未達壟斷門檻。然而,消委會研究及商營手法事務部總主任熊天佑指出,教科書市場呈分割,出版商各專注某科課本;若只看某科目的市場,部份出版商事實上具相當市場權勢。

過去十年加幅常贏通脹

消委會於2001年的調查顯示,以小學中文科為例,有五家出版社出版教科書,其中兩家佔有率分別達45%及41%;小學英文科更甚,其中一家出版社幾乎一統天下,獨佔82%。中學方面,某出版社的數學書霸佔78%市場。

十年過去,出版界透露,現在小一的中英數三科,最大出版商的佔有率分別達35%、45%和45%;中一中英數科,最大出版商佔市場65%、60%和35%。因此按競爭法定義,過去十年確有書商具相當市場權勢,有能力濫用優勢壟斷市場。那麼,這些出版社有否濫用此力量,損害消費者利益?

回顧過去十年教科書書價,加幅常跑贏通脹(見附表),08年通脹(3.4%)更連書價加幅(7.4%和6.6%)的尾燈也看不到;在民憤下,當年的教統局下令研究,書價加幅翌年才開始收歛。

此外,教科書市場疑似出現合謀行動,書商常「共同進退」,早前與教育局反面後,就聲言集體撤回書價表;雖然行動最終取消,但消委會的熊天佑表示,在擬訂的競爭法下,任何商界組織的集體行動,若有損消費者利益,可能屬合謀行動,須受規管:「呢個個案,好明顯有損學生家長利益。」

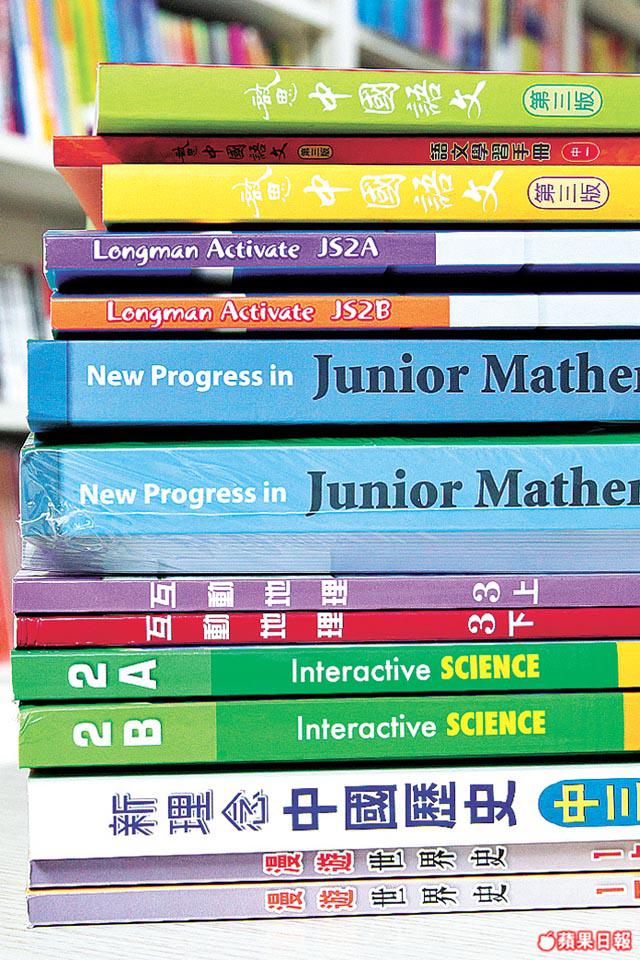

有出版界歸咎課本送審制度繁複,令開發一套主科課本的成本可以逾千萬元計,因此主科市場由資本雄厚的大型書商雄霸,中小型書商只能出版選修科或閒科課本,部份更被淘汰,形成市場由五家外資和一家港資書商獨大。

市場萎縮仍「有肉可食」

學生減少也可能是原因。中學生由06年48萬減至現時的46萬人,小學生由41萬減至32萬人,恒生管理學院商學院院長蘇偉文認為,教科書市場「冇肉食」,因此甚少新競爭者進場;以小學一年級約5萬人計,一本書賣100元,只收回500萬元,相對一、二千萬元的開發成本,回本需時:「差唔多回本又話教改,轉新書。」

不過,教科書市場真的「冇肉食」?消委會2001年統計,教科書市場達15億元,今日業界估計為11至12億元,狀似縮小,但全港活躍的教科書出版商,已由當年的50家減至現在15家,理應有肉可食。問題是,怎樣才可增加競爭,令教科書價錢降低?