還有甚麼人在讀影評?影評的時代意義在哪裏?知道「電影評論學會」今年的「影評人之選」把題目定為《時代的電影》,先想到老遠去。這樣的題目,在這個大時代,影評人會想到甚麼樣的「時代」,電影如何呈現出真實的「歷史」?

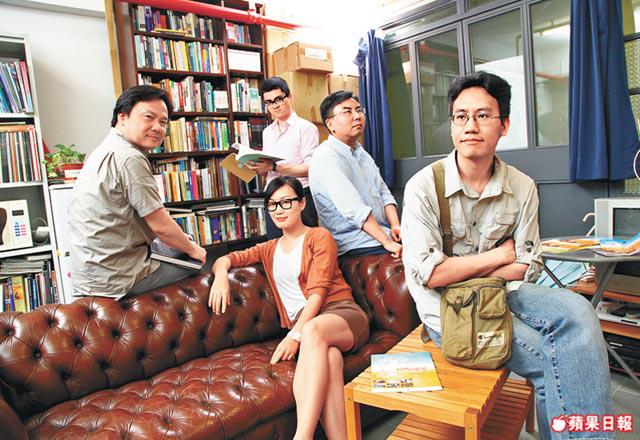

記者:何兆彬

攝影:蔡家輝

不純粹放映會

蘋果:影評人怎去理解時代,又怎樣令觀眾認識?

登徒:電影本身就是時代的產物,由一百年前出現到成為時代的媒體,看到時代的呼喚。例如早期的《大都會》,就是利用科技(電影)去看科技怎樣主宰我們,又或者一個大架構怎樣主宰人類的活動,所以這是一個傳統的題目。但傳統題目到手,千變萬化,例如《我控訴》是一次大戰時期對歐洲的反省,回看戰爭的犧牲是否值得;大島渚的《日本之夜與霧》則探討六十年代學運的影響,背後也描寫美國對日本的操控。這是影評人之選,而不純粹是放映會,所以每部電影都辦一場座談會,希望能有深入的討論;之後,我們會把摘錄放上網站。類似這樣一個半小時的座談會,坊間真的沒有,有的也只有幾十分鐘,就是香港電影節也沒有。

蘋果:從前大家不容易看電影,觀眾依靠影評作指引,如今資訊爆炸了,影評人身份有否分別?

劉嶔:如今資訊太多,人們自小已面對影像。這個影展早至一年前已開始準備,各個影評人就自己的選擇去準備資料。不過資訊發達對我們也有幫助,不像從前的影評人,看罷就回家寫。我是樂觀的,因為你要多一點工夫去呈現一套電影。

蘋果:資訊發達了,但對這方面感興趣的人,似乎沒有少了?

登徒:有人入戲院看《復仇者》後說超正,但調轉,也有人想了解一部電影背後更多層次。影評人起碼要回答兩個問題:「1.為甚麼我們選這部戲?2.為甚麼這部是好戲?」講到這些,令我想起去年策劃印度片《寂寞的妻子》,我花了半年時間來繙譯字幕,因此看了市面上所有印度文化入門書,做了一個萬字的Glossary(辭彙表),有個中大學生事後跟我說:「很多謝你,我從來沒有看過印度電影,原來這麼好看。」這就令我很開心,無憾了!

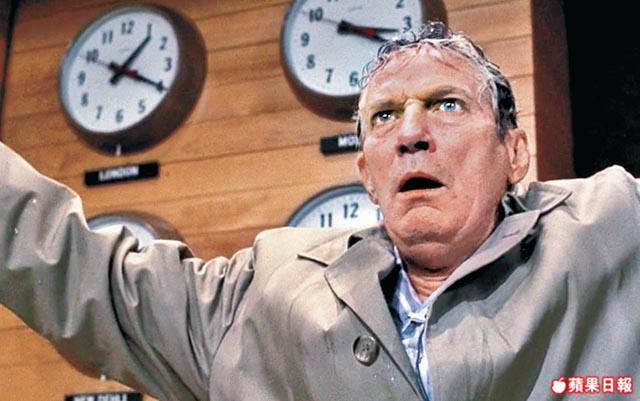

林超榮之選 《電視台風雲》1976

登徒:「第一場剛放映了,座談會也談得很開心。電影寫的是70年代的電視,影響着一批美國傳媒人,看罷了電影,覺得與今天沒有分別,就是說:傳媒被扭曲到成了showbusiness。電影的講法,是傳媒反映的並不是真實,電視只是一個boredomkillingbusiness(殺悶營生),那可能有真的?你一認真就中計了。你認真,就不了解傳媒生態了。故事講男主角主播因為事業太差了,有一天說要在鏡頭前自殺,結果他突然走紅,電視台開了另一節目給他,他就在節目中扮先知,像黃毓民上身。我印象最深,是片中他談到:『儍仔!現在哪有美國、中國呢,現在是IBM、AT&T喇!』現在豈不是一樣?只是換了些名字!一針見血,他把傳媒對群眾的影響,展露無遺。超人說:『傳媒會令人上癮的,你會以為自己是神,號令天下,像嗎啡一樣』,無論你搞電視、電台、網台,都一樣!」

電影資料館

20/5(日)2:30pm

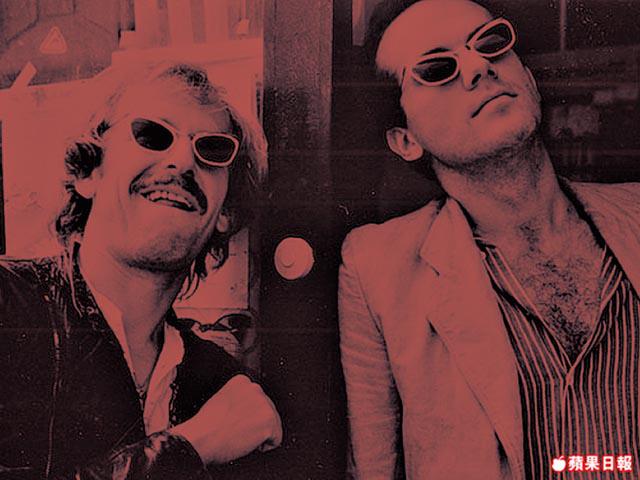

登徒之選 《大路雙王》1976

登徒:「70年代WimWenders用自由放任的方式拍攝,故事講述兩個男主角在路上相遇,一個本來去自殺,一個去鄉下修理放映機。他們沿着兩德邊界,在路上開始看到對方的問題,又談到德國的一些現象,其中包括美國對德國人的影響。戰後美國對德國予取予攜,換來全是美國文化,德國人又不抗拒。但當他們修理放映機時,發現傳統電影院已式微,已沒有人看德國電影了,如同本土沒人看港產片一樣。戰後這七十年,美國主宰全球文化,包括消費品、人權民主和國際秩序,這些我們都沒有異議,但回頭看,這是否絕對的?又是否適合我們的?」

電影資料館

8/7(日)7:30pm

科學館演講廳

29/7(日)2:30pm

座談會:登徒×傅慧儀

喬奕思之選 《露西亞》1968

「這部電影到今天仍具時代意義,三段故事,其中第二段描寫的是1930年革命之後,政府走上腐敗之路,直至1960年再次爆發革命,與歷史有驚人的相似的地方。」喬奕思:「如果要談古巴電影,這電影是不二之選,它特別的地方,不只以個人的角度(三段故事各寫一個女人)出發,也有戰爭的場面。」這個放映版本幾經艱辛才從英國找回來,「當年在美國放映時,主流電影界都因此感到震驚,沒有人想到,在古巴這樣貧窮的環境下,竟然拍得出這麼高質素的電影。但古巴奉行共產主義,電影界近年被嚴重打壓。」

科學館演講廳

3/6(日)7:30pm

電影資料館

23/6(六)2:30pm

座談會:喬奕思×沈旭暉

鄭政恆之選 《碼頭風雲》1954

「這是一部超乎時代的作品。」鄭政恆:「早陣子看到史高西斯拍伊力卡山(《碼頭風雲》導演)的紀錄片,十分感動。史高西斯小時看了一些電影,反映了他的時代,而《碼頭風雲》正就是他那時代的電影。我去年特別覺得《雨果的巴黎奇幻歷險》比起《雨果》出色,我很想從一個喜歡電影的人眼中去看電影到底是甚麼!史高西斯就十分受到伊力卡山的影響,從中談及自己的家庭和出身。這些事十分感動到史高西斯,而史高西斯的紀錄片又很感動到我!」登徒:「我看這片,會看到麥卡錫時代,冷戰期的labeling(標籤化)。那種扣帽子,未必要迫害你,卻把你打成反動派!」

電影資料館

12/8(日)7:30pm

科學館演講廳

26/8(日)2:30pm

座談會:鄭政恆×麥欣恩博士

劉嶔之選 《我控訴》1919

「這部電影深刻的意義,在於人性面對戰爭和敵人的矛盾及變化。它拍的是法國第一次大戰,但你看不到德軍的殘忍。其中有一著名場面,男主角回到鄉下,跟戰士的母親及孩子講:你們的父親正回來了!並問你們,當我在打仗時,你們在做甚麼呢?電影有一些假設性的場面:丈夫去打仗時,太太花天酒地,很多人的矛盾、衝突,其實並不只發生在戰場上。故事本身很通俗,但導演相信人性是美好的。」劉嶔:「作品拍於1917-1918,當年電影的形式還未固定下來,導演是逐場去構思的,創作力量很強烈!」

科學館演講廳

9/9(日)7:30pm

電影資料館

29/9(日)2:30pm

座談會:劉嶔×羅展鳳

李卓倫之選 《日本之夜與霧》1960

李卓倫:「60年是日本學運興起之時,而大島渚讀書時就是搞學運的。搞學運的人都擁有左翼思想,愛獨立思考,不講團結,向前衝時雄心壯志,去到某個程度就會擘面,又要退黨又要怎樣的。有關學運的電影不少,這電影就有自我檢討的意義——一個小小分歧怎樣令行動失敗,這電影描寫得很仔細準確。在資本主義社會,左翼一定是少數,如果不檢討,就一定無法壯大,但這電影真的有談到這些問題。這電影一播映,大家就說是日本新浪潮的開始,當年上畫兩三日,就剛好有一自民黨的高層去世了,松竹(電影商)很緊張,很快就落畫了。大島渚離開公司,就自己獨立拍片,這在影史上十分著名!」

科學館演講廳

7/10(日)7:30pm

電影資料館

28/10(日)2:30pm

座談會:李卓倫×邱淑婷