拿着啤酒瓶,蹲坐蘭桂坊石板街的洋人。

駕着名車,為食一碗馳名九記牛腩麪的大款。

午飯時間,看不見人龍盡頭的茄汁麪鐵皮屋。

想逃離紛紛擾擾、寸金尺土的中環,要沿歌賦街的長樓梯往上走。

那裏,有一條無名小巷。

三間由貨倉改建的百呎斗室,沒有窗,勝在平租,卻別有洞天。

逢周六變身小型爵士吧的小髮廊;

不用購票全日任睇的電影放映室;

還有藏身荷里活道後街,但從不曝光的古董修復店。

三間店,三個人,為避貴租,逃進荒僻後巷,卻拼湊出不一樣的中環風景。

記者:呂麗嬋 攝影:KL

髮廊變身爵士吧

以中環中心為起點,經過蓮香樓,穿過賣茄汁麪的鐵皮屋,再拾級而上,見到巷口有幅塗鴉牆的小巷,拐個彎,VisageOne,就在眼前。高樓底小髮廊,像陳設簡單的藝廊。木畫架撐着大鏡框,影照斗室人影幢幢,旁邊一個洗手盤、一張理髮的椅子,配襯門側放着的小吧枱,異常諧協。

蓄着小鬍子的Benky,是個理髮師。一人小店,由洗頭、剪髮到掃地打雜,一手包辦。剪一個頭,動輒三數小時,客人都得預約。這天,導演陳榮照預約了剪髮,早到了,閒話家常,由電影開唔開得成,到阿邊個邊個好耐無見,侃侃而談,「這裏都有攞住本雜誌,叫我照剪的客人,但更多的,都像老朋友。」親切的小髮廊,就像他搞的小小爵士騷。

「有,今晚有,八點半。」周六下午,問騷來電響不停,千篇一律的答案。藏身中環後巷的小髮廊,每逢周末,會變身,「以前在石澳搞過音樂吧,後來搬到嘉咸街,遇上瘋狂加租,喜歡中環,負擔不了貴租,只好搬進這個小角落,業主好有性格,見過面,知我鍾意音樂,平租畀我。」

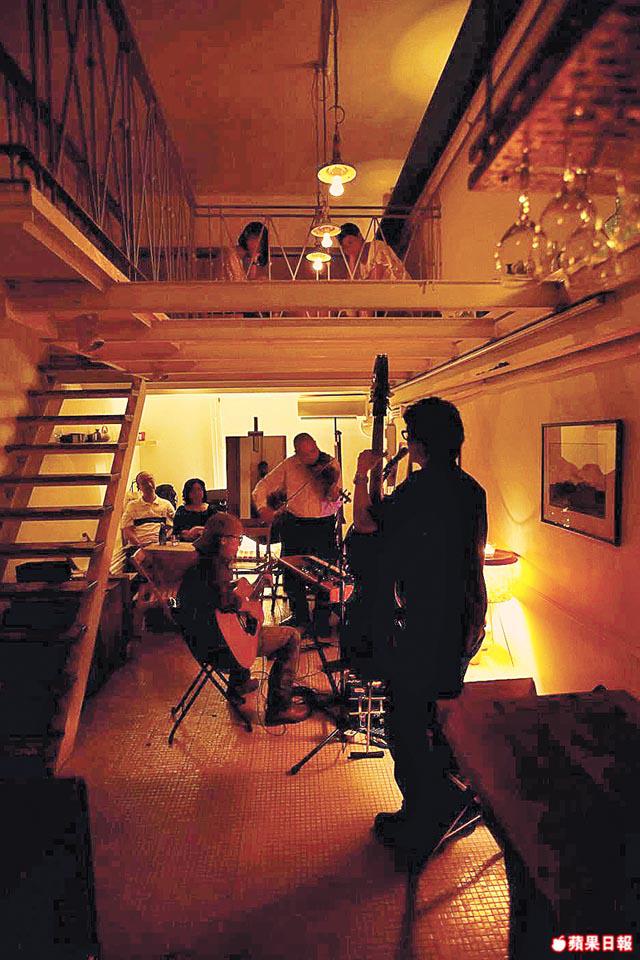

數千元的租金,平絕同區,但由貨倉改建的小店,沒有窗,位置隱蔽,開荒之初,晚上無客,Benky索性拉閘,有時一個人看書,有時客串搞小型爵士騷;最初只是朋友之間的聚會,但口耳相傳,隱秘的音樂會,竟成中環爵士迷的秘密花園。蘭桂坊客慕名而至,三百呎的斗室,動輒塞滿三、四十人。爵士界紅人如SkipMoy和包以正,都曾在這裏表演;CNN和外國旅遊雜誌,遠道採訪。原本一個月兩晚,改為逢周六舉行,仍然爆場。

這晚,駐場的,是一隊叫TheRevolver的年輕三人組合,主音樂手YK包辦曲詞和低音大提琴伴奏,沒有特定舞台,親切如家中的即興演奏會。「專業樂手想找有人用心聽歌的地方;新樂手渴望演出機會。」Benky說。悠揚的樂聲響起,有人逕自走上閣樓的大梳化,攤着聽;有人在樓下小圓枱,拿着酒杯端端正正的坐着。奔放的外國人隨歌擺動,獨個兒到來的中年男子默默無語。越夜,越擠擁。

「開這樣的小店,怎說都不會賺大錢、開到好多分店吧?這些年,好多人都叫我再搞音樂吧,但我知,我要煩惱搵邊個樂手最受歡迎、每晚要sell幾多個drink,先至有錢賺;可能真的會賺到更多的錢,但不適合自己,唔開心,都冇用。」千帆過盡,實踐過、妥協過,先知最想過的,是怎樣的生活。享受一人小店的Benky,這夜,拿着酒杯,隨着木結他打節奏,笑得很開懷。

不用購票的電影院

「隨便入嚟睇,電影剛開始放映!」在VisageOne毗鄰,是EXPERIMENTA,全港唯一專門放映實驗錄像的電影院。二百呎的空間,除了投影螢幕,還放着一排排木椅。幾個年輕人全神貫注,看着投影器播出一段接一段的朗讀片段。這間另類電影院的主事人,正是年輕獨立電影創作人黃思源(Gina)。

「拍獨立錄像,只要題材冷門少少,要搵公映的地方,真係好難。等政府搞西九文化藝術區,唔知等到幾時,不如自己嚟。」在港大讀比較文學,Gina畢業後沒有如大部份同學一樣,走去教英文,而是學做導演。自嘲忙於返內地拍電視劇「糊口」的Gina,忘不了她心中的藝術使命,以拍劇的收入,開設錄像gallery,中環,是她的據點。

「九如坊一帶,有好多藝廊,但大都賣畫,因為有市場,會升值。錄像唔同,就算拍得幾有創意,搵唔到發行,就公映唔到。」夢想中的錄像gallery,在平租的倉貨「格仔舖」成真,成為另類電影的公映平台。Gina還與志同道合的朋友,合辦了《菠蘿電影節》,仿效外國的草莓電影,嚴選播二十一套獨立電影,交流評分,自成天地。

「搞電影節嗰幾日,隔離Benky借咗好多凳畀我哋。喺中環,都可以好似農村咁,守望相助。」Gina笑着說。

謝絕探訪的「古董店」

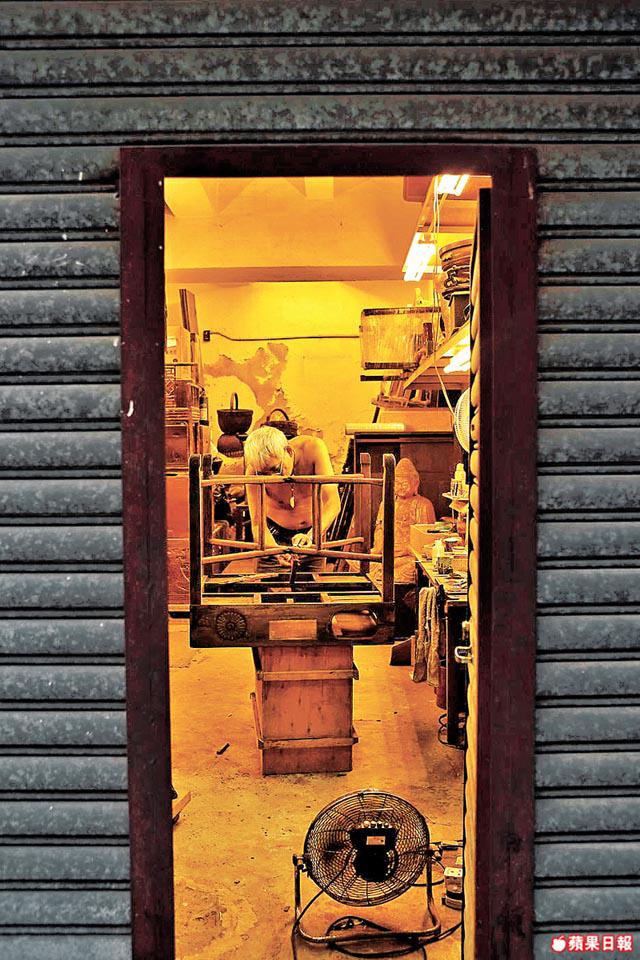

無名小巷位近荷里活道,最多古董店,榮哥的小工場,正設於此,「靠山食山,修理古董,都係手作,大件古董搬出搬入,工場點可以遠?」五十八歲的榮哥,是「古董醫生」,小空間推滿的,都是寶。半個人高的唐朝佛像、清末民初的酸枝麻雀枱,還有大堆破損了、有待修復的舊式木窗框。位處隱密小巷,只因忙着為古董寶貝噴油上色,榮哥打開鐵閘門透透氣,被記者「捉個正着」。

「呢啲都係後面古董店送來修理嘅舊物,好多俾蟲蛀到爛咗、啞晒色,都會先送嚟修修補補,先至賣出去;大家喺店度見到,唔會好似我呢度咁又爛又污穢,所以工場好多時都要關門,寧畀你知,都唔可以見呀。」破例讓記者入內參觀,自言讀得書少的榮哥,笑說「買不起」古董,惟有幫忙修復,親近親近。

「自細已經好鍾意啲文物同古董,廿幾歲仔時,製衣廠最蓬勃,我喺工廠做管工,但我個人唔鍾意管人,又唔鍾意俾人管,做得唔開心。有次行過,見到有古董店請學徒,即刻辭職,一做就做咗成三十年。」享受與古物為伍的「自閉」生活,榮哥連徒弟都懶得收,也不望子女繼承他的衣缽,樂得逍遙。

「做自己鍾意做嘅嘢,一定開心,好多人話對住啲舊嘢,好悶,我就話好有趣,試過有人攞張木板凳嚟修,係過世家人嘅遺物,修理嘅錢,隨時貴過買過一張,但你對一件物件、一個人的感情,唔可以用錢嚟衡量。」由價值幾十萬的明清家具,到唔值錢的木板凳,每件舊物,都可以有一個故事。榮哥的斗室,另有天地。