【本報訊】失明人士可真正重見天日。香港大學醫學院進行全亞洲首兩宗人工視網膜植入手術,將微型晶片放入失明人士眼內,透過晶片上的電極收集外來光線,刺激視網膜神經而恢復部份視力。該項嶄新技術主要應用於沒有治療方法、最終會變盲的視網膜色素病變病人,晶片及手術成本約100萬港元。記者:陳沛冰

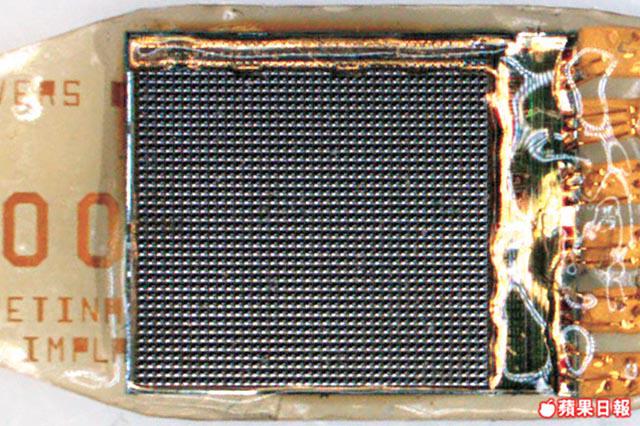

香港大學醫學院眼科研究所所長黃世雄表示,正常人眼內視網膜有700萬個感光細胞,以接收外來光線轉化成電子訊息,傳遞到視網膜神經細胞,再傳到大腦,令人看到影像。大部份人失明是因感光細胞不能正常運作。

手術長達九小時

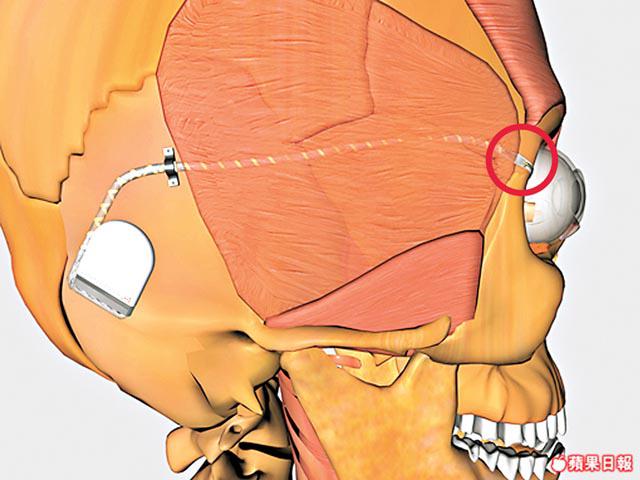

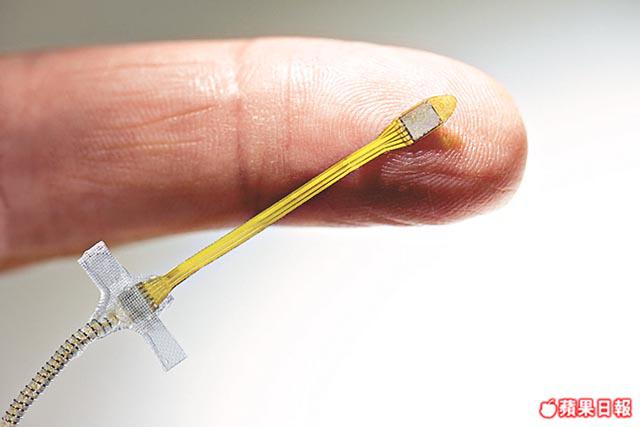

人工視網膜晶片只有3毫米乘3毫米大,有1,500個電極,代替失去功能的感光細胞。於長達九小時的手術中,醫生從病人耳後將晶片放在視網膜黃斑點位置上,因該處佈滿感光細胞,接連晶片的電線植入頭皮下。當有電源時晶片會收集外來光線,刺激正常的視網膜神經細胞,令病人恢復部份視力。

人工視網膜晶片由德國公司RetinaImplantAG投資2,500萬歐元研發,20名德國病人參與第一及二階段臨床研究。該公司正進行第三階段國際性臨床研究,港大眼科研究所是繼德國後,第二個開始臨床研究的地區;今年2月進行首宗手術,4月底進行第二宗。於歐洲晶片及手術成本約100萬港元,本港參與研究的病人則免費。

戴眼鏡改善遠視

港大醫學院眼科研究所臨床助理教授王逸軒表示,首名病人做手術後恢復部份視力,可看到黑白影像,但需要在光暗對比高的環境才能看到。病人只能看到一隻光碟般大的範圍。正常人距離800米可看到的影像,病人要距離20米才能看到。病人視力的局限屬永久性,因病人需用硅油固定晶片而產生遠視,故需戴眼鏡改善遠視。另一50歲女病人也術後良好。

王逸軒表示,該技術現時主要適用於視網膜色素病變病人,眼內感光細胞受損。該病現沒有治療方法,病人會逐漸變盲。因病人失明已久,手術後需重新學習運用眼球肌肉。德國至今有一至兩名病人,因晶片損壞或電線斷裂而要換新晶片。暫時未知該新技術何時能廣泛應用,相信臨床研究仍需一至兩年。

港大眼科研究所正招募多一名病人參與臨床研究,病人必須雙眼完全失明,但仍有一些正常視網膜神經細胞,並曾有過正常視力,參與研究的病人只能一隻眼做手術。病人可致電研究所查詢,電話39621407。