徐冰的外形與他當年驚世駭俗的作品看上去並無關聯,他儒雅沉靜,面色安詳,屬典型的知識分子長相。若是你問他生活裏最大的快樂是甚麼,他就會笑着說是工作。問他解決壓力的方式是甚麼,他仍然會極為認真地說:還是工作。

撰文:鞠白玉

攝影:白白

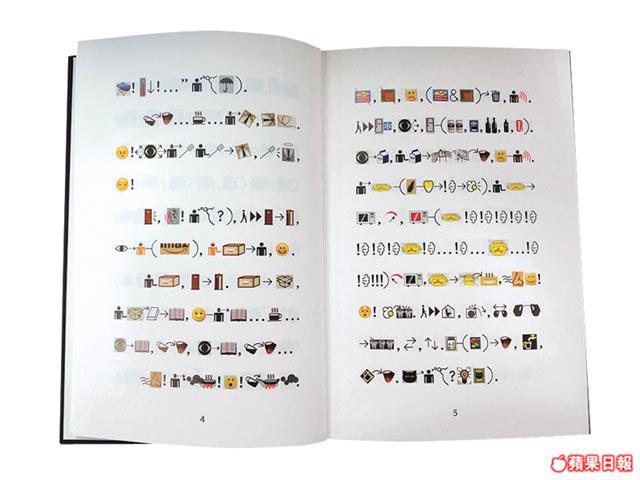

徐冰55年生於四川,在北京長大,77年進中央美術學院,90年移居美國。基於他在書法和版畫上的原創性、醒思和直觀的能力,對文化藝術作出了重要貢獻,於99年獲MacArthurFoundation)天才獎(GeniusAward);03年獲福岡亞洲文化獎。07年回到中國擔任中央美術學院副院長。代表作有《天書》、《地書》和《新英文書法》等。

找不到笑的理由

徐冰是在拼命計算時間以避免空虛之感,還是一旦搭上了藝術的船便無法從激流中停留半分?他曾獲麥克亞瑟天才獎,他創造了《天書》,但直到今天他仍然認為自己是愚鈍的人,沒有覺悟的人,「我保守、固執、老實,遇到甚麼總想看看有甚麼可以學到的東西,也許只是因為這個,我成為一個天生的現代藝術家。」

和他同代的精英們回憶青春,多有說到毛澤東逝世那天,所有人都愚蠢地哭了,只有他們在暗笑。因為藝術家總比常人來得更敏銳。可是徐冰是沒有笑的人,他只知道一個時代結束了,也許那個時代更好,但還沒有找到笑的理由。在西方常有人問這樣一個來自共產國家的藝術家,他的靈感他的經驗,一切從何而來,他總正色作答:你們的藝術家,是波伊斯(JosephBeuys))教出來的,而我們的,是毛澤東教出來的。

愚昧的過去,是一種養料。

他在北大學園裏長大,特殊時期裏並未能見到意氣風發的知識分子們,相反地,他們全都拘謹、躲避,都是資本主義的壞人,這些人的後代都自知身上罪孽深重,哪有天真浪漫的少年生涯可言。然而他始終還記得在學園老樓的一隅,一個老畫家秘密地將自己從前的油畫拿給他看。那是除了政治美術之外的另一種天地,卻根植在少年的心裏,多年以後他形容那就像是在某個世紀的小教堂裏,牧師和小修道士之間的場面。但隨後這個僅有的美學通道也關閉了,老畫家自殺了。

他講起那個年代的生與死,虛妄與荒唐,口氣總是平靜的,像是那些回憶並不同他有關。就像本來那些就應該存在的,如果那些不存在,他也不會現在坐在這裏。一切都是能夠接受的,但這些必須變為養料,不能白白流逝。

農村學到的藝術

他高中畢業後選了一個最為窮困的鄉下當知青,他天性裏有一種自我控制力,並為這種控制而着迷。比如他決定到農村決不學會抽煙,又要看看自己能堅持多久不回城探親。他飼養小豬,也收割麥子,像個地道的農民。他站在居住的土屋門前留影,穿着破爛的衣裳和髒靴子,臉上的表情卻是歡喜得像在度假中的人。看似如此認命、順從,和其他年輕人無異地做着一個聽話的青年,會和千百萬知青一樣,只是學會伺弄土地,忘記了書本,然後他們一起再淹沒在時間的長河裏,不留下名字。

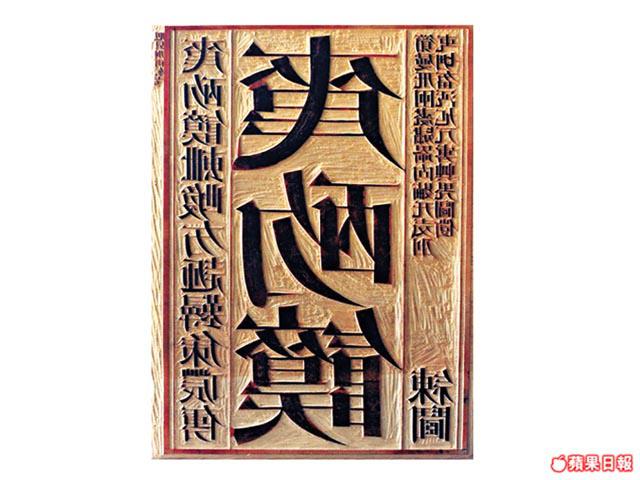

可是他畫許多畫,村民的頭像或是公社裏的宣傳貼,他從那時練習如何在黑板上打草稿,也替農民繪畫家中鎮鬼的神符。雖然《毛澤東選集》是唯一的讀物,他當時也未覺荒誕,他能從一切生活裏的平順中安穩地扎實地學習一些他自己都不會察覺到的東西。比如中國農村典型的對聯字:「招財進寶」、「黃金萬両」,把四個字組合為一個字,像一幅神秘的畫,只有中國人能讀得懂。

從耕種到天書

他一心覺得中央美院會去鄉下招生,也相信自己能考中,因為幾年的農村生活裏,他做的油印刊物已經小有名氣。他考美院的作品是一個坐在炕上讀《毛選》的青年。已經錯過了清華和北大的招生,美院的人還不來。他站在田間地頭,近乎認命了。

最後的關頭他有機會進了美院,在那裏起初他只是做木刻畫,他像個真正的農民出身的鄉土藝術家,只是迷戀米勒(JeanFrancoisMillet),迷戀四季,迷戀一切和農民有關的東西,當時不會有人想到他會做出《天書》;會早早的奔赴美國;會在那裏成為最具前衞特質的藝術家。

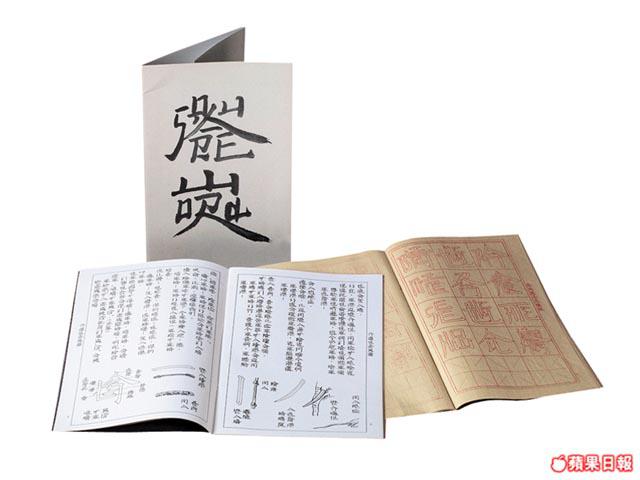

他一直覺得自己是最正統最循規蹈矩的那類中國人,他只是把他所吸納的養份再表達出來。他去美國時,帶了一箱箱老舊的印刷物,當時他只是覺得那些舊物讓他心裏踏實,卻不知最後還是它們在成全他。《天書》的靈感來自這些,卻是四千個誰也不認識的字,它們像中文,卻怪誕難懂,它們鋪天蓋地,卻是無解的語言。

他在西方並未以共產國家背景為噱頭,也未曾以政治波普創作,對他來說那些中國人的苦難經歷是不可輕易觸碰的。「毛澤東的方法和文化,把整個民族帶進一個史無前例的試驗中,代價是巨大的,每個人都成為試驗的分子。發生過的都發生了,我們被折磨之後就跑得遠遠的,或回頭調侃一下,都於事無補。今天要做的事情是在剩下的東西中看看還剩多少是有用的,這部份裹着一層令人反感或憎惡的東西,但必須穿透這層憎惡,找到一點有價值的內容」,他在北島主編的《七十年代》中,這樣寫道。

沒甚麼是浪費的

他並未說自己曾做過多少努力,只是屢次慶幸自己當年赴美時正好趕上一個現代藝術的好時代,那個社會裏包容着多元文化,才能令他這個少數族群中的藝術家被平等對待,而不是在獵奇的眼光裏。可令人不解的是他最後還是回來,並且在中央美院任一個副院長之職。他年輕時那麼嚮往自由,最後卻回到最為中心的體制裏來。有人稱這是他對過去二十年西方藝術生涯的浪費,而他又以一向的態度處之:從沒有甚麼是浪費掉的,我們或許可透過局限性,看看有甚麼別的可能,這和完成一部作品的過程一樣,你並不知道甚麼是得和失。

他在美國家事突變,隻身回來,又與著名的女詩人翟永明結為佳偶,一同住在美院的家屬樓中,在他的複式頂層大玻璃房內,到處是他筆墨的痕迹。在做過那麼多現代裝置藝術之後,只有書法根植在他的日常生活當中,他寫下的每個字,仍然像是天書的秘語,無人能懂,只等他在給它們意義。

後記

和他們相比,我們這一代如果具備足夠的才華和膽識,獲取成功的機會,簡直是唾手可得。我對出生在中國大陸五、六十年代的人有興趣,是因為每一個今天能夠做着自己喜歡的事,取得成績,富有見識的人,幾乎都是越過層層險灘,要經過千百種算計、運籌,躲過暗湧、陷阱,看似是命運注定,一切又必須步步為營。

這樣的人過了中年,滄桑與宿命都來得猛烈,他們回望過去的時候,對命運的脈絡也更為清晰,他們從不忘了自己的出處以及正走在甚麼樣的路上。