早前,《明報》憑烏坎村抗爭事件系列獲得新聞自由獎,但其實在香港率先大篇幅報道烏坎抗爭的是新媒體《陽光時務》。《陽光》周刊沒有紙本,他們賣的是電子版,再利用YouTube、facebook和twitter等網上工具傳遞訊息,做推廣。這樣的一本新媒體雜誌,主編是前《南方周刊》副編輯長平,他早前因撰寫評論文章被撤職,再不能入境香港,被迫在德國日夜顛倒隔空繼續編輯工作。

記者:何兆彬

攝影:潘志恆

香港的自我審查

早在2001年,長平任職《南方周末》新聞部主任時,就曾因「張君案」和「石家莊大爆炸案」等報道而被開除。十多年來,他多次因為文章而被降職或處分。去年他申請來香港當《陽光時務》總編輯,但香港入境處卻不批他工作簽證,長平:「香港入境事務處聲稱我做訪問學者時(2011年3月應浸大邀請),涉嫌非法逗留。」結果,其他同事們的工作簽證都批了,獨他一人不獲來港。最後,他得在德國日夜顛倒透過互聯網工作。他批評:「香港已不是自由港了」。

管理編採的是副總編柴子文,江蘇無錫人。來港五年,他深深感受到香港傳媒的變化,「香港的自我審查越來越厲害,其實像《成報》刪改劉銳紹文章的事情,在大陸很普遍,但這種做法,竟然會在香港出現。」知道長平背景,聽着柴子文所言,可知這些國內新聞精英來香港,並不是要辦一本溫吞雜誌。

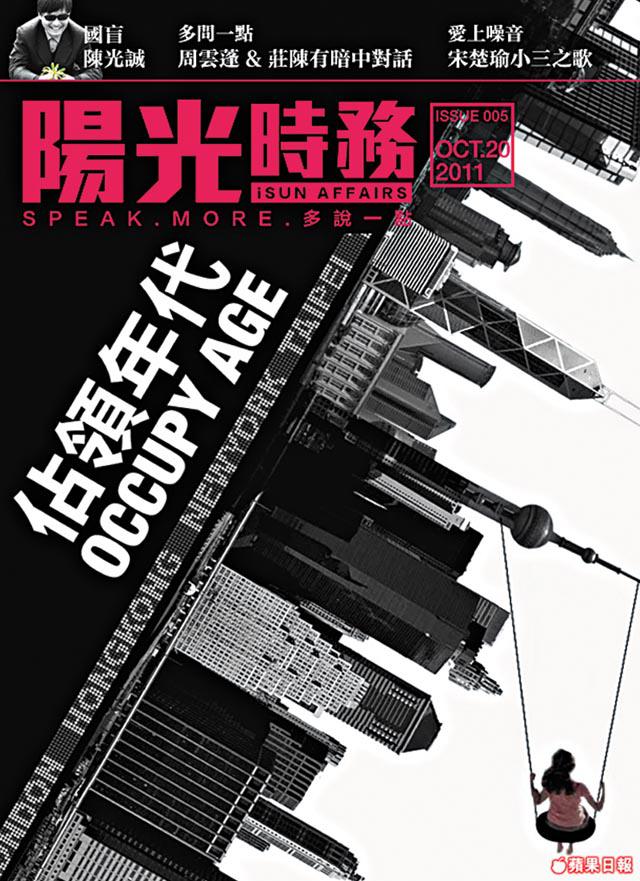

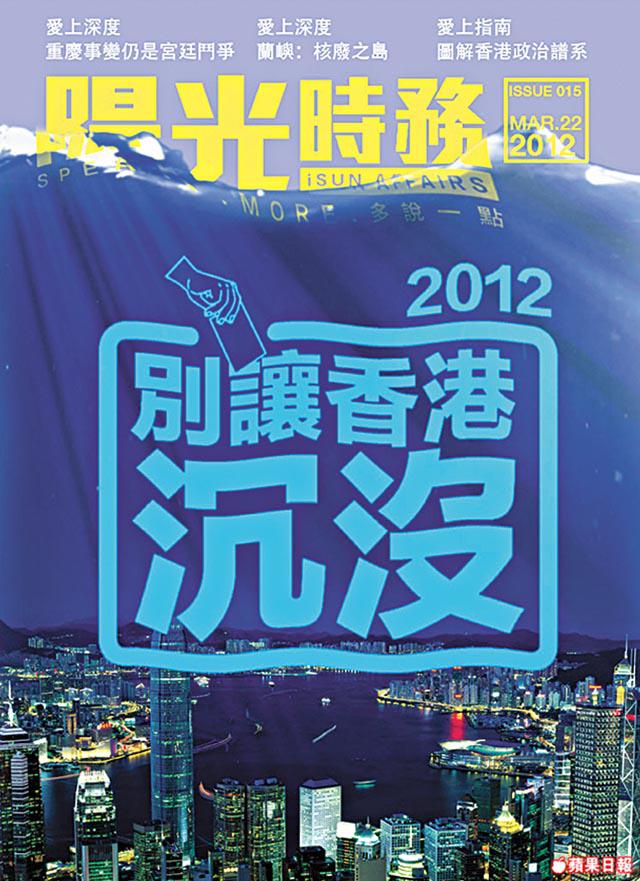

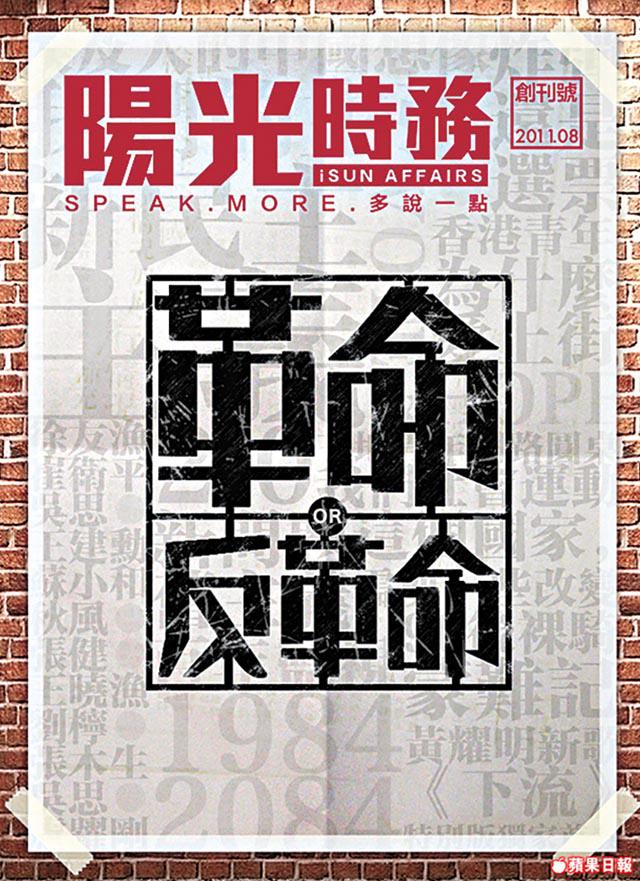

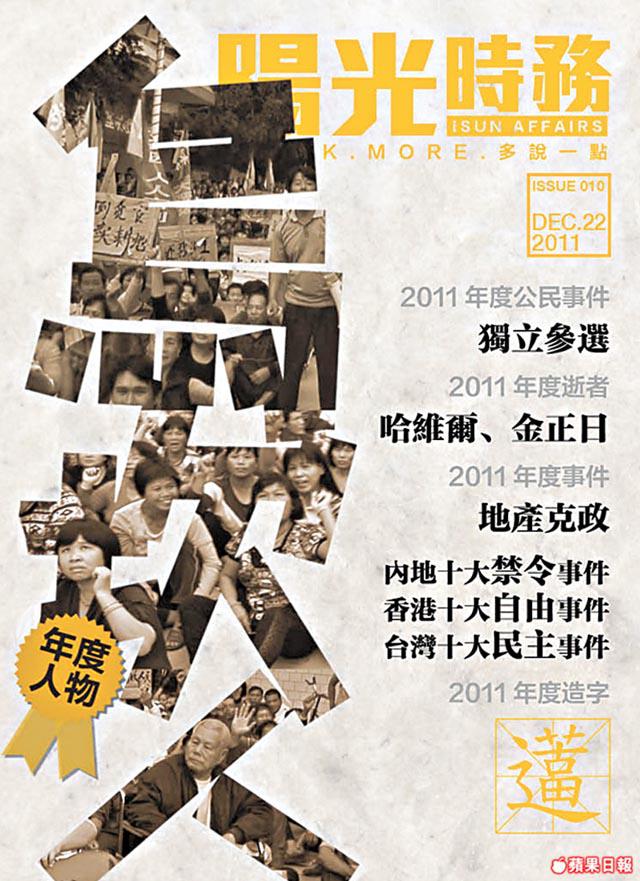

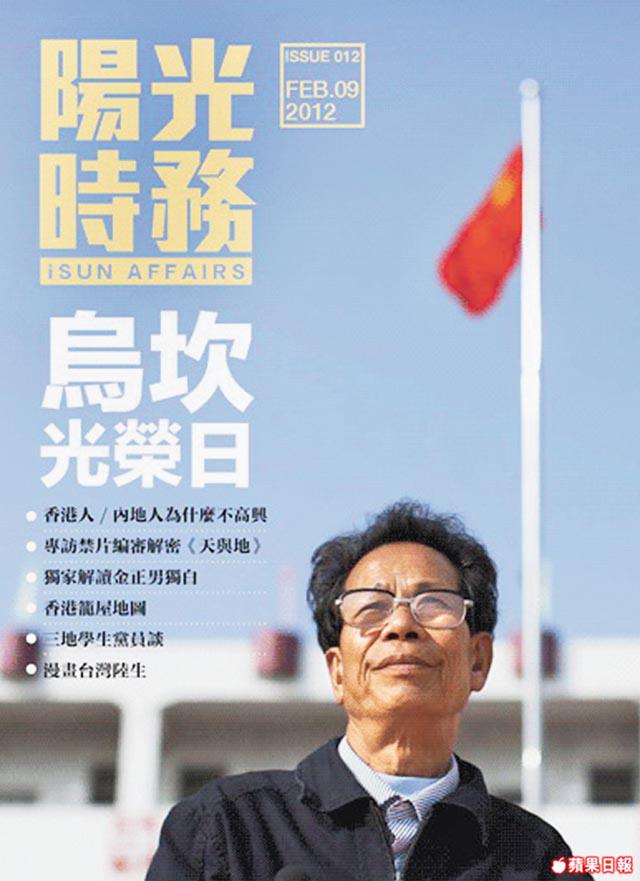

《陽光時務》是新媒體雜誌,去年8月創刊,iPad版一期4.99美元,內容有字有圖更有錄影片段。12月1日率先報道烏坎村抗爭,大半年來做了三期封面故事。「我們做採訪,壓力當然有,所以要小心查證,不能寫錯東西。例如『烏坎模式』這四個字,我們是從來沒有用過的,因為事情還未知會如何,我們還在觀察,反而近期是官方會用。烏坎這個事我們不擔心,因為報道得很扎實。」

讓文藝硬起來

雜誌推出不久,去年10月就被中國政府強制在本土AppStore下架,微博帳戶也被刪掉,內地讀者只能翻牆購買pdf或word版本。「如果不是內地屏障,我們早就盈利了。」柴子文說這畢竟是一份香港雜誌,全用繁體字,讀者以香港、中國、台灣及美國為主。《陽光時務》常談民主,但同時會談文化,訪問黃耀明、談剛推出DVD的中國第一部禁片《武訓傳》,「我們想把界線打破,就像音樂專欄叫『愛上嘈音』,所謂嘈音,即是被主旋律摒棄的聲音,其實這就等於社會運動。看看西方的情況就很清楚,JohnLennon、U2等都介入社會事務,所以我們做音樂,就是想探討兩岸三地對社會產生影響力的歌手。」《陽光》內部口號是:「『為政治軟下去,讓文藝硬起來!』歌雖然唱得軟軟,但它的能量是很大的,再溫柔的背後,都有一把劍。」

柴子文通曉廣東話,正嘗試做個香港人,「我記得在香港第一次參加六四燭光晚會,蠻大震撼的。89年我讀小學,當年在學校也會談六四,但當然是官方講法,到了大學才看到紀錄片《天安門》,當年老師也有播出長安大街的人擋坦克(王維林)畫面,但他們卻是倒過來說:『歹徒螂臂擋車』。我希望能為香港的民主出一分力,因為這對中國很重要,如果這裏也沒了,內地就更沒戲了。」

黎智英不懂大陸

「黎智英呀,他根本不懂大陸!我認識他二十年,我早就跟他這麼說了!」陽光國際董事長陳平毫不客氣就批評起肥佬黎來:「他把大陸看成鐵板一塊,只得一個顏色;但其實有人的地方,都是五顏六色的。」陳平作風大膽,敢於批評中共,但仍遊走於大陸與香港之間,他書房牆上一張合照,站在他旁邊的正是習近平。

《陽光時務》為陽光衞視的附屬部門,後者由楊瀾和丈夫吳征於2000年創立,虧蝕多年,股權幾經易轉,現在董事長為陳平。陳平的身世也很傳奇,他本為學者/智囊,90年移居香港,經營生意發財後,沒忘自己的文化身份,「90年之前我是大陸官方的學者,趙紫陽的智囊團,主要研究怎樣推動中國的改革。移居香港後,為了人格上的獨立,就去了做生意。因為拿政府的薪水,你總得為它說話,但要推動中國的民主制度就需要批評,不能當一個專制政權的公務員。」他強調:「沒有經濟的獨立,就不可能有政治上的獨立!當初我做生意沒有想到做得這麼大,但我不能同意六四那種做法,所以當時我就想,不能吃皇糧!」

乾脆自己找飯吃

陳平90年來了香港,《陽光》現時是他的興趣及感情所在,「每當和社會上的公平有衝突,我就只能選擇社會責任。做媒體得罪人?得罪就得罪呀!」不做紙本,只做網上多媒體,陳平說這是由06年就開始研發的,「我認為這是未來的大方向,第一,報紙承載量有限,時間/空間都有限制,但我們本身是雲端媒體,時空可以無限的延伸。」香港常形容內地媒體打擦邊球,測試底線,陳平說:「我從來不打擦邊球的,有話就直說。打擦邊球是還想在裏面吃一碗飯,但我乾脆自己找飯吃。它(中共)做得好我也贊同,它有它的難處,但任何人無權凌駕於他人之上,任何政黨都是人民的一部份,沒有特權。」

20年過去,他直言:「現在腐爛得多,爛透了!已經到了無藥可治的狀況,這不是想不想改的問題,而是改不了。我認為,08年是中共走向政治改革的最後機會,但共產黨裏面的一些人,在既得利益之下把這機會丟掉了。這會害到誰呢?每個人都不會好的,這些既得利益者也會嚐到後果的,人民會受苦,國家會倒退。」他說,中國的經濟模式在08年已經走到盡頭,「錯過了改革機會,已積重難返了。現在整個國家都是在……自由滑坡式的泥石流狀態!」當這些都過去後,文化經濟都會重建,所以《陽光》要做的,就是紀錄歷史,同時「修理」文化,「如果掙錢就算是生意,不掙就當作公益事業,都可以!」

杜耀明:長平沒有非法居留

去年長平接受浸大邀請來港作訪問學者,結果幾個月後,他就不獲批准來港。浸會大學新聞系助理教授杜耀明說:「這主要是香港政府看着大陸政府來做事,長平很可能說了大陸政府不喜歡聽的話,因此申請才被留難。但浸大邀請他來港,其實只有車馬費,根本不是非法勞工,也不可能說他違反了留港條例。」

杜Sir直言《陽光時務》做得不錯,「雖是『香港雜誌』,但他們利用地域優勢,以網絡作為平台,就是要超越時空區限,讓國內、香港、海外關心國事的人都自由接收資訊。」他批評香港傳媒沒有在網上多作發展,「只有《蘋果》較多,但《蘋果》多以動畫表現,又以點擊率為大前提,因此嚴肅的話題難做,亦較少做。」相對來說,《陽光》擺明車馬的宣揚民主:「他們有一些有深度的專題,正好補足了香港現時的不足。」