【本報訊】打工仔因工受傷,可按《僱員補償條例》獲得賠償,但囚犯服刑期間不幸工傷,逾99.7%個案竟不獲賠償,囚犯淪為二等工人。社區組織協會昨公佈一個囚犯工傷個案,女囚手指永久傷殘,但懲教署黑箱作業,女囚賠償落空。女囚已成功申請法援控告政府,若調解不果,將成為香港首宗囚犯因工傷賠償與政府對簿公堂案件。

記者:袁慧妍

社區組織協會幹事練安妮引述一名中年女囚指,去年初因懲教署疏忽,導致她工傷後手指永久傷殘,不能從事入獄前的工作。惟懲教署去年底完成調查後,指女囚因自己犯錯而受傷,故不會發放「特惠金」。女囚上月成功申請法援,循民事訴訟要求政府賠償,估計賠償金額逾10萬元。

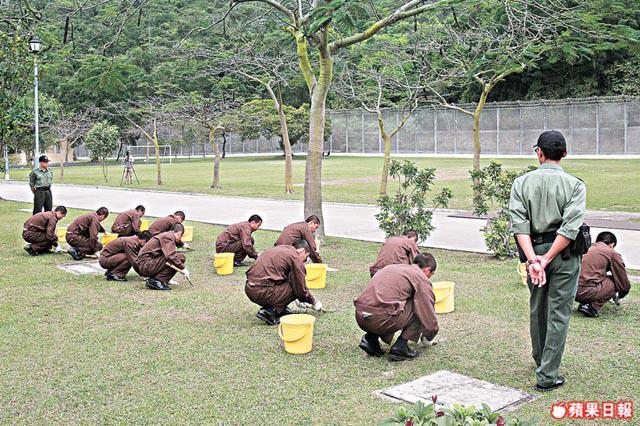

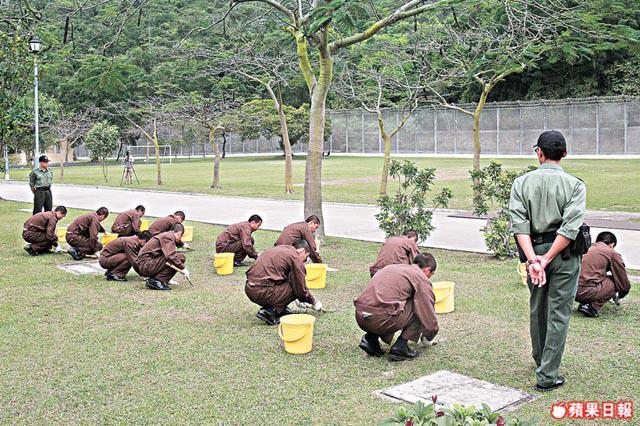

社協幹事蔡耀昌指出,法例規定囚犯必須每日工作不少於6小時,除非有醫療報告證明該名囚犯不宜工作。去年本港每日平均有8,266名囚犯,當中5,099人正從事13種不同工種,部份須接受工業培訓。

政府於02年成立跨部門工作小組,制定囚犯工傷特惠金發放指引。囚犯服刑期間因工傷而導致身體某程度的永久傷殘,而受傷非全因其本身過失所致,可向懲教署申請特惠金;但指引細則、特惠金釐訂等,則只限內部參考。2003至2010年期間有793名囚犯工傷,但只有2人獲發特惠金。

蔡續稱,一般打工仔可經勞工處進行工傷調查,但囚犯要經「僱主」即懲教署進行調查,即使個案符合工傷條件亦未必獲發特惠金,不少囚犯更不知道索償途徑。蔡炮轟囚犯淪為二等工人,「所謂特惠金,懲教署係冇承認過自己有任何法律責任,政府鍾意畀幾多就幾多」。

練安妮指美國及加拿大則有較嚴謹的囚犯工傷賠償機制,「懲教署特惠金指引標準,稱唔上係已發展國家嘅標準」。

懲教署不評論事件

懲教署發言人表示,該署與囚犯並無僱傭關係,《僱員補償條例》並不適用;鑒於女囚案件已進入司法程序,該署現階段不作評論。