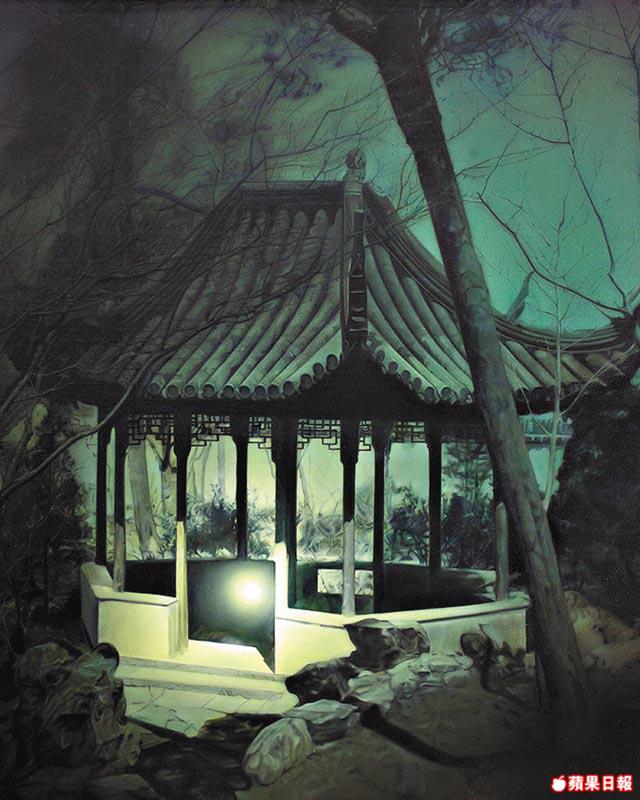

他的夢境園林裏沒有人,只有光,他夢中的人只有身形,光虛掉了臉龐。人類無法逆着時光去摸索過去,只能揣測,只能夢憶。楊勳是現代藝術家裏的異類,別人都在講前衞,他卻向後退。大隱於市對現代人來說是奢侈的夢,他也只能在畫布上去演繹一個情境。

撰文:鞠白玉

攝影:陳偉民

楊勳

1981年生,畢業於四川美術學院油畫系。2008年個展「那時,那刻,那光」於韓國方音畫廊。2012年於北京798程昕東藝術空間舉行新作展,代表作品包括《遊園驚夢》、《驚夢》、《古憶》等系列。

黑暗裏隱藏一切

楊勳是孩子臉,少年氣,明亮眼睛是山城人的特點,但他一點也不歡快潑實,不像那些同齡藝術家。他不勝酒力,不吸煙,不能夜夜笙歌,他的衣服倒精緻,有一種潔身自好似的神色。有時他像是穿越過來的,不明出處的一個人,在現實中始終是游離的人。

楊勳的父親是重慶政府的官員,大學畢業時,父親勸他做公務員的時候他斷然拒絕了,他簡直同情父親,「在官場上精疲力盡,很悲哀的人生」。五歲時他偶然拿起一本工筆畫書,試着畫起,想做畫家的想法從未變過。讀大學時他每周回家坐巴士,路過工廠和田野,他畫了公車上搖晃的人影和身後的背景,覺得那就是浮生;後來再也沒畫過那樣的主題,卻覺得那幅畫作和現在有千絲萬縷的聯繫。

楊勳是八十後,他的畫在國外展出時,常有人以為是老頭兒的作品。古中國的意境,用油畫的方式表現。像是帶着去國還鄉的傷懷,一個傳統中國遺失在現代的殘夢。黑暗裏隱藏的一切,曖昧不明。

山城是潮濕氤氳的,他的工作室在重慶老工廠的某間舊廠房,簡直暗無天日,白天也要開着燈照明。重慶是獨一無二的城市,食物極端,人的性子暴烈,像是和這陰鬱的城市在抗爭。畫上一筆,顏料半天也不會乾,空氣讓人的心濕答答的。他躲在這裏畫一幅大畫,像是存心避世,「是少年老成,我。」

他從小就喜歡畫小溪、樹木,一切自然的東西。他也慣用毛筆,用中國傳統的工具畫油畫。

栽進中國古典裏

他們四川美院的同代,已經有不少單幅作品百萬元的年輕藝術家,被人稱為「卡通一代」。可是楊勳給自己做的是另一種烏托邦。別人在前衞裏虛幻着、迷失着,他是一頭栽進古典中國裏回不來。「科技的、政治的,我都提不起興趣來。我關心那些已經流逝的美,一些根本無法確定是否存在的東西。」他到現在仍是個電腦盲。

霧的城市很難有光,偶有陽光明媚時他便煩燥起來,破壞了作畫的心情。這個城市的糟糕之處,成全了他。這種傳統的灰調子,讓批評家犯難,他不跟從那些風光的前輩的潮流,也和同代人隔絕開來,做聯展的時候,常常不知將他的作品怎樣安排。

梅蘭芳是一個中國標識,他在自己的當下扮着過去的人,而楊勳又將他做為過去,拉進自己的幕布中來。他的臉被故意的高光消解掉了,這是藝術家一個「反肖像」的方式。中國三十年來的當代藝術充斥着各種肖像,蒼白的、空洞的、驚恐的、大笑的臉。而楊勳抹掉了臉龐,用淡淡的筆墨描繪了一個遠去的中國標識。梅蘭芳是真實存在過,而他扮演的人物可曾真實存在?而那人物又在戲台上是真實的,和梅蘭芳的真實混為一體。

隱秘世界的自語

小時他讀許多古典小說,愛用毛筆在貼子上描出一個想像中的片段,愛朦朦朧朧的光影下,時間又慢又長。在南京住過幾年,小小的院子,可以種菜。「生活就像圍城一樣,久了就想找一個突圍,出不去的時候就想避世,避不開的時候就只能往回找。我嚮往古代的生活,當然那種生活也只是我想像的,人們描述的,小說裏寫的,可能都不那麼準確,都是一種想像,沒有影像可以提供給我,莫不如我自己畫這樣的影像吧。」

十二歲的時候他初次去蘇州園林,印象中並不是美,而是枯樹、遺迹、斑駁的舊物,到十幾年後再去,仍然是同樣的感受。古典中國只是片段的、殘存的,像照片,一幀幀的,又那麼幻影虛無。只有一束光,在畫面中僅能依靠這束光去想像黑暗中有甚麼,就像是一個人誤入夢境,尋遊着、摸索着,那麼孤獨。「委婉的東西,就是古典中國的特質。」破碎了的記憶,只能這樣一點點拼接,他就是個手工的務實的拼接者。

藝術是避世的好理由,是少數可將生活與工作模糊界限的選擇,他用避世的方式來逃開現代社會帶來的煩躁喧囂,卻又將避世的成果拿出示於現世的人。這些畫作更像是秘聞,一個隱秘世界裏帶過來的圖片。他的展覽總會取名《遊園驚夢》或《碎憶》或《失憶》,帶着迷失的喃喃自語。「我希望我未來的生活裏,可以建一座園子,過一種奢迷的生活。那完全可以是一種自我欣賞的生活。」幾年前他在重慶這樣說。去年他從潮濕的重慶搬來北京,住在郊區,自己一點點收拾院子和工作室,在灰色的北京裏搭建出一片自己的天地,室內竟然養了竹子,設了茶室。

自我欣賞的生活

從前他隱起了自己的生活,用繪畫古中國來表現他的嚮往,如今他在現實裏搭建。他覺得自己並沒有在繪畫上打一張中國牌,那是他血液裏帶來的,或是許多個前世累積起來的,那種莫名的傷感和追憶,並不是否認了當下,而是無法拋下過去。因為他的年紀,有時成了障礙,在國外的收藏家常常心儀他的作品,卻失望這個藝術家的年輕。「我在三十歲的時候畫了六十歲應該畫的東西,這三十年我可能要反過來走,六十歲的時候畫三十歲應該畫的東西。」

北京陽光明媚,氣候乾燥,一筆劃下去轉瞬就乾了,他換一個地域,不止是換一種生活,且是換一種命運,把自己從一種傷懷裏打撈出來。有時我理解這樣的藝術家。我們這一代,手中空空如也,要麼向前,要麼向後,回憶和想像,都是同樣一種閉目,不忍看眼前的現實。

傳統的中國文人,常是用筆墨且書且畫,那不帶有半絲的功利,只是心裏的慰藉,只是與自然的溝通。而活在現世裏的人,卻生出來很多的不得已。當代藝術圈裏充斥錢權的交易,藝術家也得活命。但拿甚麼滋養心靈,自然裏的一切眼見着被城市文明吞噬了。像他畫中的園林,曾是古人的盛景,曾是日常的修養生息,然而現在卻只是單純的可憐的碎憶,無聲地訴說着人的痕迹,人的放棄。