大人失眠,寶寶也會患睡眠障礙,半夜驚醒哭喊,又抱又哄吃奶換片也不收聲。不想影響寶貝健康,就要盡早培養他們的睡眠規律,白天讓他們做適量動態活動「放電」,夜晚自然有覺好瞓。

記者:張旻昊

攝影:楊錦文

Model:Kaden、部份相片由受訪者提供

睡眠周期約一小時

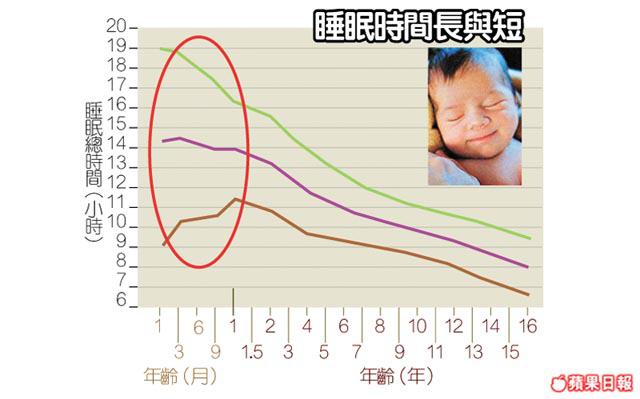

須知道寶寶每晚都會自動醒來,這與睡眠周期有關,香港中文大學兒科學系教授李民瞻:「寶寶完成一個睡眠周期需約一小時,即每晚會經歷至少七次睡眠周期,半夜在睡夢中醒來實屬正常生理狀況,父母不必擔心。」兒科醫生唐繼昇:「有家長每見寶寶哭喊就立刻抱抱,這會把他們完全弄醒,應該不理會他,在正常情況下,他們會再次入睡。」要擔心的,反而是是否有良好的睡眠質素,因睡眠時人體會分泌生長激素,有助長高兼增強免疫力與新陳代謝,病痛自然減少;睡眠不足反會令寶寶肥胖,更有機會導致近視。寶寶越大,需要睡覺的時間越少,初生嬰兒每天可睡9至19小時,平均14小時,6個月大一般睡14小時,1歲至3歲的幼兒睡9至14小時亦屬正常,時間長短因人而異,只要寶寶早上精神奕奕,沒發脾氣或出現過度活躍症狀,就沒有問題。

幼兒睡眠障礙可分兩類,晚上不肯睡或很晚才能入睡、半夜醒來難再入睡。李民瞻教授認為這可能與患病有關:「若睡覺規律突然作出重大轉變,有可能患上中耳炎或尿道炎,有時炎症未必產生發燒症狀,應向家庭醫生求醫。」在中醫角度,這稱「小兒不寐症」,輕則入睡困難,睡則易醒,重則徹夜不眠。中醫師彭明慧則認為是陽氣偏盛:「心之陽氣太過浮現,使心火過烈,出現心神不寧,以致失眠;而肝之陽氣太盛,則使寶寶好動易怒,注意力不足,性情煩躁,應服用育陰潛陽的中藥,平衡陰陽改善睡眠質素。」

白天適量「放電」!

寶寶精力無限,白天應做適量動態活動,如帶他們到公園跑跑跳跳消耗體力或在家舒展筋骨,上Playgroup學習習慣羣體相處,亦有「放電」之效,不過李民瞻教授提醒:「睡前四小時內不應有過度刺激的動態活動,否則更難入睡。」

訂立睡眠規律!

晚上九時是寶寶睡覺最佳時間,應自小培養他們定時定候上床睡覺,就算是周六日等假期日子也不例外。同時,午睡時間也不能太長,睡得太多,同樣會影響晚上睡眠質素。

抱攬枕增安全感!

寶寶半夜醒來實屬正常的心理狀況,要他們不依賴父母的哄抱,靠自己再次入睡十分重要。簡單給他們一個欖枕,讓他們有安全感,久而久之,就能學會自我安撫而不用哭喊驚動父母。

夜晚聽歌按摩!

睡前,家長可替寶寶按摩手腳,讓他們感受撫觸的溫馨,或播放舒眠音樂,讓他們不受嘈雜聲干擾,安心入睡。大家也可參考袁太意見:「睡前跟兒子Kaden講故事,他會特別入腦,但不能講完一個又一個,反而推遲睡眠的時間。」

成因

1.光線影響

環境光亮,光線會減少人體的退黑激素,寶寶會醒;環境黑暗,退黑激素增加,寶寶會產生睡意。初生寶寶對光線敏感度低,所以晝夜不分,到六個月左右就能形成「白天活動,夜晚睡眠」的作息規律。

2.太冷太熱

睡房溫度應要適中,不能過冷過熱,睡衣要保暖之餘也不能太窄,可選擇在睡衣外加棉被衣,寶寶活動不會受限制,舒適安全。

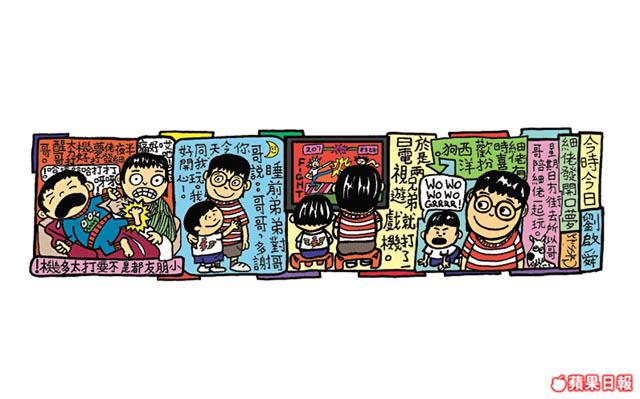

3.投入玩手機

不應在睡前給寶寶玩遊戲機和電話,螢幕的藍光會傷害眼睛,也會令寶寶越玩越精神,難以入睡。

4.父母耽誤

李民瞻教授:「晚上九時是寶寶最佳入睡時間,但很多與寶寶同睡的家長,卻晚睡或睡眠時間不定,往往耽誤他們的入睡時間。」

5.邊吃邊睡

唐繼昇醫生:「家長謹記要定時餵奶,睡前一餐份量要準確拿揑,太飽會脹胃,太少半夜又會肚餓。」也不能邊吃邊睡,因為這會令寶寶混淆吃睡規律,更不應喝汽水等含咖啡因飲料。

正謬誤

1.別怕「拜神雞」:

老一輩最棹忌「拜神雞」睡姿,驚會扭傷寶寶頸項和引致窒息,其實寶寶自己會尋找最舒服睡姿,相反,或許正因為鼻塞或呼吸不順,他們才會屈膝趴睡,不用擔心。

2.未熟睡嘴郁郁

寶寶吮奶嘴睡覺時嘴郁郁,這不代表肚餓,只是未進入完全深層睡眠狀態而已。

3.午覺不能少:

寶寶晚上不睡覺,家長不讓他們睡午覺,這是錯誤觀念,初生至三歲的寶寶一定要睡午覺,否則影響健康。

4.米袋定驚:

老一輩愛將米袋放在寶寶心口,收定驚之用,李民瞻教授:「效用我不太清楚,但萬一米袋移位,蓋着寶寶的面龐就十分危險。」

家長個案