有些書櫃,載着的不只是書本的知識,當中更反映着書櫃主人的故事。李瑞雲半生在商業社會打滾,後來放棄一切,在中環開設二手書店,把書流轉開去,在放下中學習擁抱所愛。走進她的家,書櫃滿滿是書,原來放不下的書,還有很多。「我信佛,做書店,是想學習放下心愛的東西,不要執着。」她說。

記者:周燕

攝影:潘志恆

安身立命

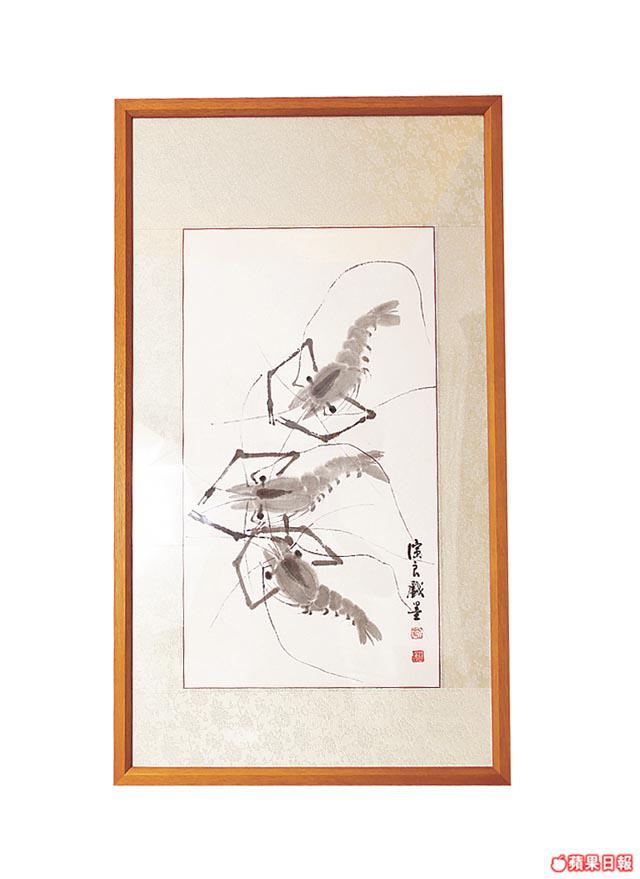

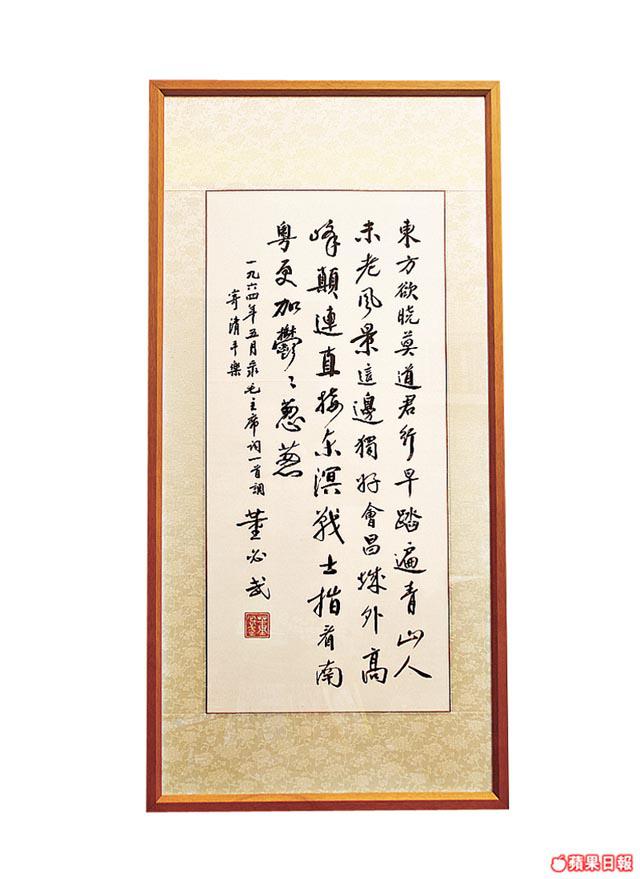

李瑞雲(Jennifer)在愉景灣的家十分骨子,牆上是書畫,電視機旁是一尊精緻的觀音像,最好看的,可能是那一組通花屏風。家中的桃木書櫃,其實跟屏風配襯了顏色,色調一致。Jennifer未經營書店前,在跨國物料生產公司銷售部,任職高層。大約十年前,公司把本來在台灣工作的Jennifer調回香港,「我知道回來香港,意味公司將會炒我魷魚。因為公司慣例是,把外派的人調回祖家,表示一年後就不再聘用你。」

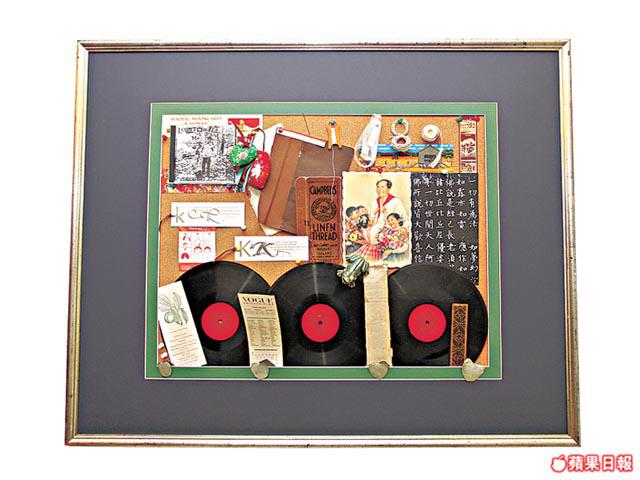

舊公司發展內地市場,甘願聘用不誠實的人,又使用美國廠房已報廢的機器。Jennifer看不過眼,結果離開了公司。惟有在香港安身立命,Jennifer一口氣用一百五十萬積蓄買了這個單位,當時還是樓花,「收樓時,覺得好細。如何住下去?惟有弄一些自己喜歡的東西,至少住得開心一點!」這道屏風螺絲鑲嵌,不是傳統中國手藝,並不名貴,「大部份屏風下身都是一塊實木,我不喜歡,我想整道屏風都是通花。我在書中看過這些圖案,相信來自中東的。」屏風最後改裝成門,實用雅致,Jennifer很喜歡:「因為它規矩、方正、聽話、整齊。」

補貼經營

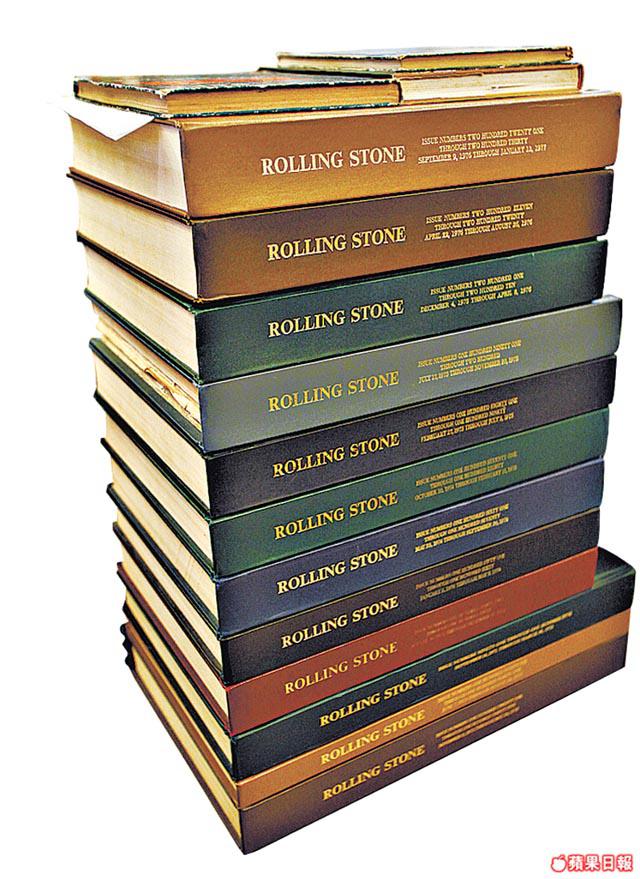

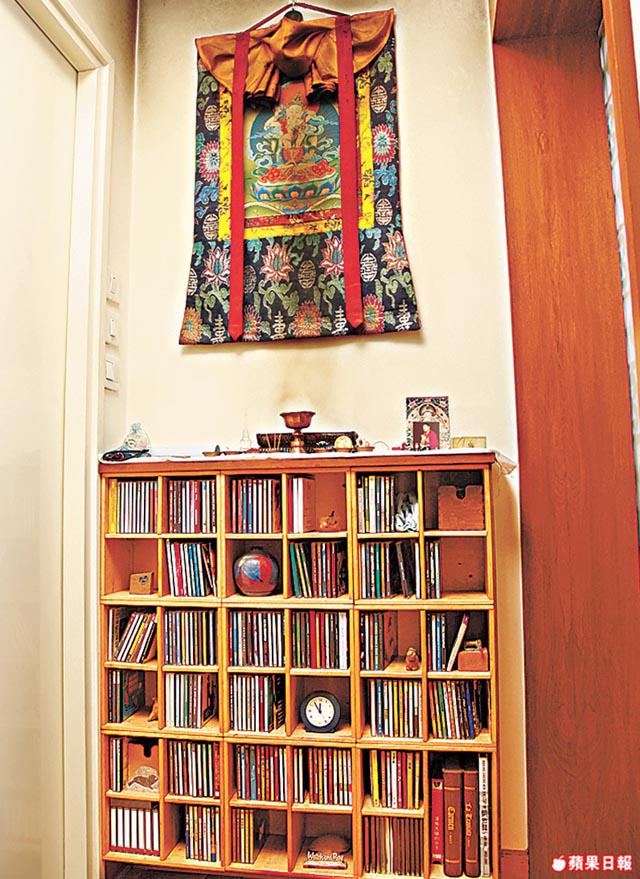

Jennifer的書店,只賣二手英文書,生意不好,一直靠她兼職當秘書的收入補貼。經營下去,是擁抱所愛,也是放棄所愛,「我信佛,做書店,是想學習放下心愛的東西,不要執着。」年輕的Jennifer很貪玩,興趣多多,最喜歡滑雪,都儲不了錢。後來篤信密宗,2006年,正式跟隨一位寧波車學佛,生活安靜下來,最大興趣是看書,科學、宗教、政治、文學、工具書等等,唯一不看愛情小說。

雖然愛書,但Jennifer對書櫃的要求簡單,「只要是實木就可以了,」八百本心頭好都在櫃中,只求不塌下來,「櫃是配襯品,書才是主角。」話雖如此,書櫃滿是珍貴回憶。

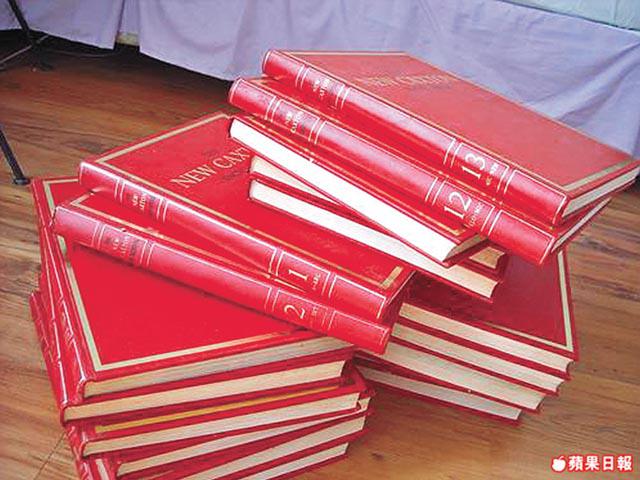

Jennifer人生第一個書櫃出現在小六時,五兄弟姊妹共享,「當時爸爸送了一套英文百科全書給我們」。父親只有小學程度,做冷氣安裝二判,「可能推銷員推銷得太好吧!不過,做父母的,都想子女讀多點書。」

書櫃人生

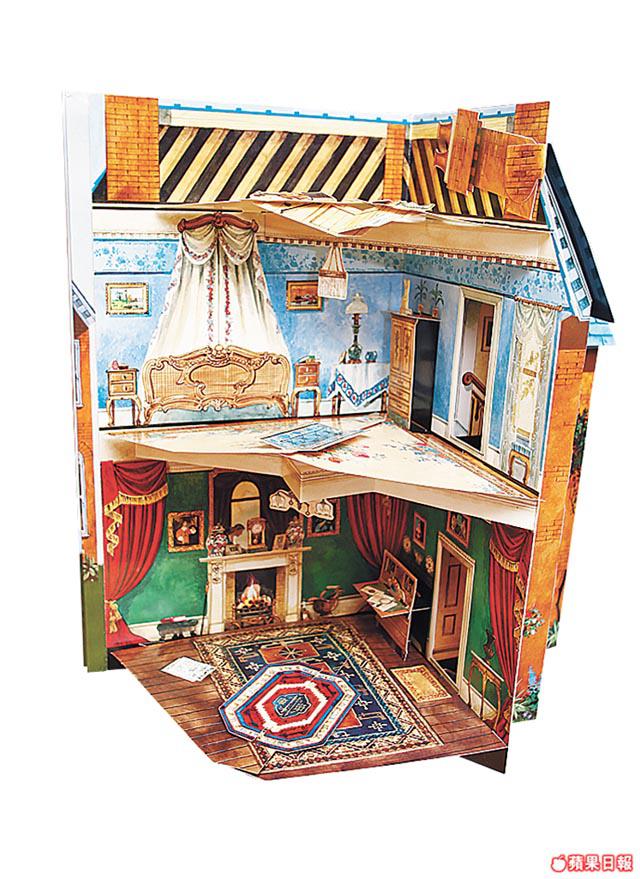

Jennifer看完的英文書都會放到書店,一直流轉下去,但有感情價值的書,只會留在身邊,「爸爸已經過身,這是他的禮物,很珍貴。」另一套非賣品,是限量版《脂硯齋重評石頭記》,中三的Jennifer,家住佐敦,常常去中環尋寶,在中環都爹利街看中這套書,無錢買,日日跑去書店看。幸好當時她正替小學生補習,每月有七十元工資,膽粗粗問老闆可否分期付款,結果供款多月才把書買下,「那是第一次買自己負擔不起的東西。」

二十歲左右,Jennifer開始獨立生活,有自己書櫃。收入不多,Jennifer第一個書櫃是用木箱砌成的。木箱本來是超級市場、生果檔用來盛橙的,人棄我取,三個成一組,百多呎的房子,放了九至十二個橙箱。空間仍不夠,Jennifer就在桌上放上磚頭及木板,自製書架。後來賺的錢多了,仍是不捨得買書櫃,依然用木板砌。「可以無飯桌,不可以無書櫃。」Jennifer後來經常外調,長時間在外國工作,到了新西蘭,居住空間大,客廳放了八個大書櫃,吃飯要躲進廚房。隨着時間,得到的書越來越多,不捨得賣掉的,也開始佔據書店一角。

快樂閣樓

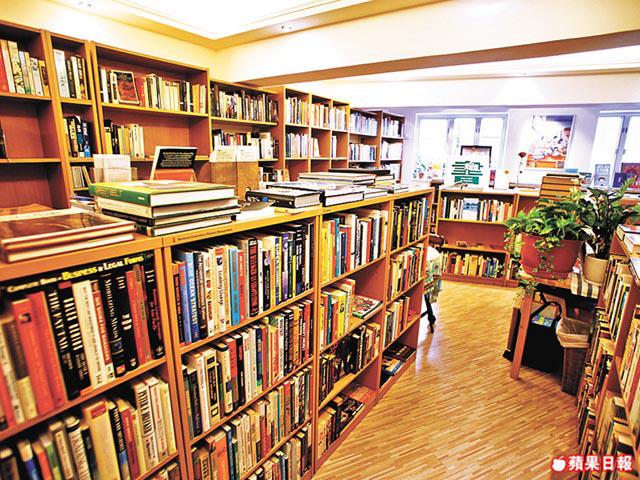

Jennifer書店「書閣」(TheBookAttic)就在伊利近街的一幢舊樓內,四年前開業,「昔日外派工作時,有時短時間回來香港,想買一些二手英文書回台灣,但香港的二手店總是亂糟糟的,很難找書,所以我一直想有間二手書店,方便人尋書。」另一個原因是,「我常常感情失敗,遇到的男人都很花心。開書店可以用少一點時間來傷心,可以為自己帶來快樂,也可為別人帶來快樂。」看看營業額,星期一賣了七本書,有三百多元,星期二賣了五本書,也有三百多元。有時賺來的錢夠交租,有時要補貼,從不妄想給自己人工。