上周網上熱傳《一名90後對英屬香港既感受》,凸顯港人對殖民地時代的眷戀,隨15年過去不跌反升。細心觀察,會發現近年一股「戀殖」情緒在社會間醞釀,這些人搖着香港旗、在YouTube分享殖民地時代港督片段、在討論區團購英國旗、令「英屬」、「英籍」等字眼突然成為一種時尚,彷彿,香港失落了的核心價值,只有從「英」中回味。

這幾個月,看得太多「振英」、「唐英」,讓我們在「二噁英」終極對決前,懷念一下傳說中的「港英」。

記者:劉嘉蕙

攝影:伍慶泉

香港盾徽由來

香港盾徽由倫敦英國紋章院(CollegeofArms)設計,於1959年頒布,1997年7月1日主權移交後停用。

香港盾徽最下方的綠色代表香港島,島上方有一條橫置的布條,寫上「香港」的英文HONGKONG。盾徽正中部份的盾牌分上下兩個部份:上方紅色底色的部份繪有一枚海軍皇冠,代表在香港開埠初期擔當重要角色的皇家海軍及英國商船隊;下方有兩艘帆船,反映香港早期港口發展蓬勃。盾牌中間由一條象徵城垛的凹凸線隔開,城垛本身為紀念日本抗戰。

盾牌的左方和右方,繪有兩隻護盾獸,分別是一隻頭戴皇冠的獅子,以及一條東方的龍,獅子代表英國人,龍則代表華人,寓意中英共融。盾牌頂部有一隻手持珍珠的獅子,而那顆珍珠就是「東方之珠」之意。

香港主權大事記

1842年 中英簽訂《南京條約》,將香港島割讓予英國。

1843年 英國頒佈《英皇制誥》,香港殖民地正式成立,由砵甸乍出任總督。

1860年 中英簽訂《北京條約》,把界限街以南的九龍半島割讓予英國。

1898年 中英簽署《展拓香港界址專條》,英國向中國租借深圳河以南土地,稱為「新界」,期限99年。

1984年 簽訂《中英聯合聲明》,敲定英國政府於1997年7月1日把香港交還中國政府。

1990年 全國人民代表大會頒布《香港特別行政區基本法》。

1997年 香港回歸

龍獅旗亮相倡自治

回歸接近15年,港人戀殖情緒不跌反升,七一遊行人士應感受至深,「早幾年七一遊行,無乜人舉香港旗,2009、2010年開始有人把舊香港旗拿出來,到2011年,直情氾濫。」甘甘說。

當中有一面旗,只取港英旗盾徽部份,在去年七一初亮相,後來自駕遊遊行見它、3月反貪腐遊行也見它,它是香港城邦自治運動的「龍獅旗」。富港英色彩的「龍獅旗」觸動了左派神經,組識支持者之一、前灣仔區議員甘甘(金佩瑋)大呼寃枉,「江湖傳聞對這個運動有好多誤解,有人問係咪右翼?係咪港獨?一啲都唔係!他們只是比較熱血的普通市民,沒有政治及社運背景,我之所以被他們推出來跟你(記者)做訪問,就是因為他們覺得自己不懂應對傳媒。」

因為一面旗而被誤解的香港城邦自治運動,用最簡單的話去概述,大致上是個實體化的「網上政治研討會」。去年陳雲提出城邦論,吸引一群愛香港的網友參與討論,漸漸有人不甘討論只流於吹水,決定在2011年遊行時「做啲嘢」,急急腳弄一面旗、做制服,希望透過鮮明形象爭取更多注意。現時運動核心成員有十多人,facebook上粉絲達二千多人。

港人面臨消失危機

需要高呼自治,因為「香港人」正面臨消失危機。「我自己感受最深刻其實是五年前,那時是回歸10周年,我跟梁文道主持一個節目,他拋下了一句話,大意是『這將會是最後一次以香港為焦點的國際盛事』。我突然覺得好失落,好像香港會在國際間消失了,香港身份快沒有了,重要人物都會跟北方融合。」甘甘說,「作為前區議員,我曾經相信融合,很努力去認同國家,但08年汶川地震、到後來高鐵事件、區議會種票,令我覺得中央對香港干涉越來越無孔不入,無法認同這個政權。」或者說,蜜月期已結束,「記得回歸10周年,自由行推行不久(03年開放自由行),大家見到內地遊客會笑;這兩年形勢逆轉,大家互相謾罵,香港人被踩到扁晒。香港人被看成是貪得無厭的小朋友,靠人養的殖民地走狗。」

直至出現了陳雲的城邦論:「陳雲的角色在於,他替香港人找回尊嚴,說明你不是野種!香港是中國其中一個最古老的地方,有一個傳統的文明在湊大你,再加上英國的文明,人人皆受良好培育,不需要依靠別人。這種安慰,在這個時候,很重要。」

從未借出何來歸還?

記者做這個專題以來,聯絡所有受訪者,都直接以「回歸」二字入題,唯獨Danny跟我說不同的語言,從寫電郵、到坐下來訪問,他都說「政權移交」。如果劉子千的字典裏沒有「放棄」,那麼Danny字典裏沒有的字,是「回歸」。

「所謂『回歸』,是一個薰陶的說法。香港在170年前開埠,那時是清朝政府,未有中華人民共和國存在,也沒有中華民國。1997年所謂把香港交回中華人民共和國,我唔覺得叫歸還,只是把管治權由英國變成中國。」

Danny搞了個網上Podcast電台HKCitizen.net,其中有個節目叫《英籍香港人》,跟聽眾聊聊港英時代的各種美好

──故事發展至此,你也許以為Danny是個喝港英奶水大、英國國歌當兒歌的BabyBoomers五六十後──而Danny卻是1986年出生,「政權移交」時只有11歲、讀小學。

Bid一支港英旗留念

「讀小學時,學校會升香港旗;雙十節,屋企附近天橋會插晒青天白日滿地紅旗;97之後,這些景象統統消失了,令我開始關心政權移交這件事。」

他自此有意識地收集港英時代物品,99年讀中學時Bid了一支港英旗留念,花了小小中學生的500大元,「呢幾年七一遊行我都有拎出嚟!」他父親是政治迷,每年錄起時事回顧節目、港督就職演說,不時重溫。現在有YouTube,他就找港英時代新聞看,殖民地有些小事他會懷念,「你知道『婚姻註冊處』改了名做『婚姻登記處』嗎?你情我願去『註冊』,變成硬生生的『登記』;你有沒有發現政府部門的標誌求其咗好多?以前教育署(現名教育局)的標誌,像一本書打開,港英政府做事始終比較細緻。」

80後是最後一代見證

80後懷港英的舊,可說冷門。Danny笑言,讀書時代苦無知音人,直到畢業後找工作,對社會變化感受更深,「可以說是發窮惡,學鍾祖康在《來生不做中國人》裏面講,以前香港人諗下餐食飯定食意粉,家諗緊食樹皮定食屎!聽屋企人講,以前香港人會送米返鄉下接濟親友,家調轉大陸人嚟救香港經濟!」09年他決定搞電台,月旦時事,為港英時代香港留下聲音紀錄。「當然知道殖民地是過去式,我們不是想追回,是想政府正視97前的德政,有些政策如房屋、教育,明明97前已運作得很好,行之有效,為何在政權移交後要被推翻?推行新政策,又搞到一鑊泡。」

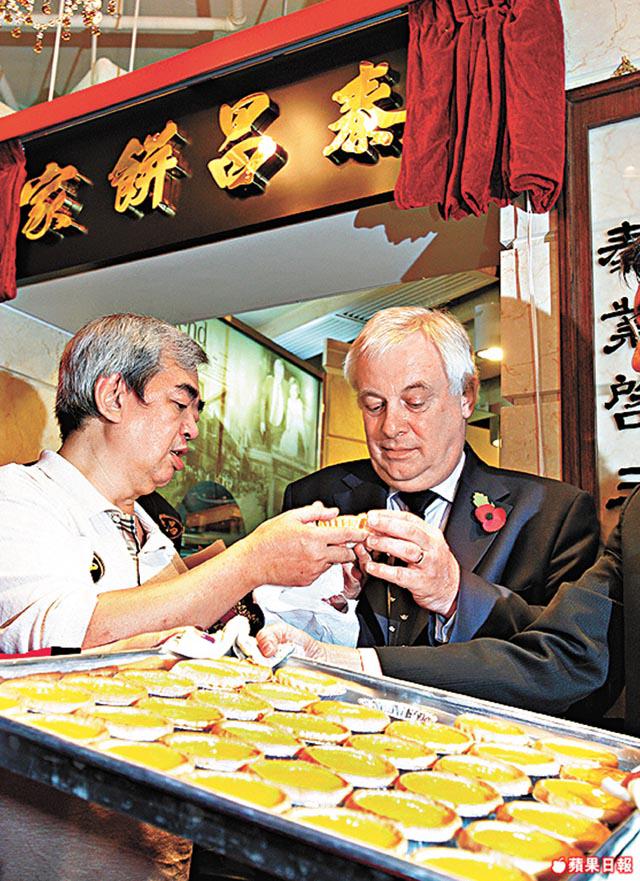

80後是港英時代最後一代見證:「在我們之後的一代,對港英一無所知,只知肥彭鍾意食蛋撻。我們希望透過這些節目,讓大家認識香港點解會變成現在的樣子。」

過份美化了港英?

香港中文大學香港亞太研究所與香港電台《鏗鏘集》自2001年開始做回歸調查,替港人心態把脈。綜合調查結果,認為中央政府有落實「一國兩制」的受訪市民,人數由2001年的66.8%減至2011年的34.6%,減少足一倍。亞太研究所於2011年6月所做的另一項調查顯示,超過一半受訪者認為回歸後生活質素不比從前。

中大亞太研究所公民研究中心主任陳健民指,對現況不滿,人們自然懷緬過去:「回歸早年,市民觀感其實不是太差,但近年政改裹足不前,市民覺得核心價值受到威脅。加上中港衝突越來越多,好容易就會出現『尋根』心態,好自然地懷舊,但在懷舊過程中,這種對現實的想像,通常有美化成份。」

陳健民說,香港人現時常說的GoodOldDays、「香港核心價值」,其實在殖民時代後期,即八、九十年代才開始出現,「說港英時代自由開放,其實不盡然。舉個例,以前經濟壟斷比現在嚴重,好長時間只有一間巴士公司、一間電話公司;六、七十年代公安法是很嚴厲的,一直到後期才比較鬆手。」

「文革時都有好多人從大陸落嚟,但那時香港人未建立歸屬感。所謂『本土價值』出現,是八十年代才有的事,那段期間BabyBoomers長大了,教育程度比較高,開始建立身份認同,嘗試區分『他者』,也才有了『新移民』這個講法。」

高登熱傳90後心聲

3月14日,一篇由90後撰寫的《一名90後對英屬香港既感受》,在高登及facebook上被廣泛流傳及討論。執筆的網友「地上最傻」自稱在回歸時只有兩歲,對英治香港印象不深,但近年看着香港一路一路衰退下來,香港人被「母國」中國人歧視,令他懷念殖民地時代,引起一眾年輕網民共鳴。