香港最成功的導演都北上了。陳可辛○二年拍完《金雞》也參與合拍片遊戲,先是《如果愛》,之後《投名狀》、《武俠》,部部票房過億,風光背後,他卻坦言是「有得繼續做落去咋」。○八年獎項大贏家《投名狀》其實蝕得厲害,而且蝕的大部份是私房錢。當其他導演都安安穩穩的找投資者,袋導演費,他選一條懸於萬丈深谷上的高危棧道,隨時跌得粉身碎骨。如此情懷,可由他父親說起。

記者:何兆彬

攝影:潘志恆

蘋:蘋果日報

陳:陳可辛

從沒反叛期

蘋:今屆電影節以你作「焦點影人」專題,還特別推出專書,為何會找來爸爸寫序?

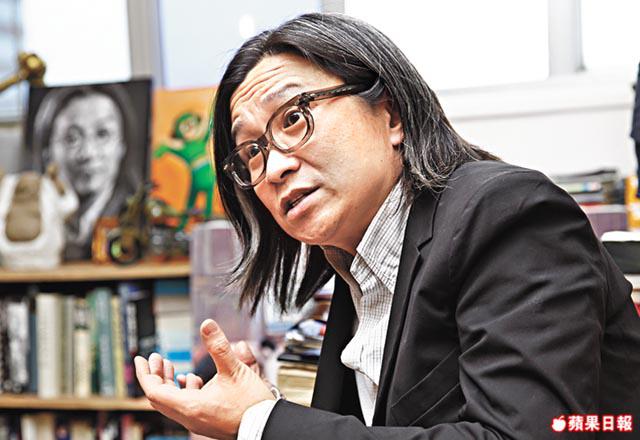

陳:因為這本書,我需要參與一些編輯工作,到寫完後,看到有一篇是訪問我爸爸的。因為我與爸爸關係特別好,我行這條路,多少也受到他影響,而且他也最了解我,包括我的教育,從小家裏就很民主,因為這樣我很接受不了權威。書中除了會看到同事形容我是「完美主義者」、很難相處呀、很挑剔之外,特別都會提到一點──就是我很需要自主權。其實由早期UFO開始,我就是一班朋友一起組公司,從沒有打過大公司工,也接受不了無理的老闆要求。這些都是我爸爸給予的。人家反叛,我是無叛可反。反叛係你唔畀,我先反。他肯同你討論,結果你就沒有了反叛期,樣樣事都只好回去跟他討論了。

爸爸最初有叫我不要讀電影,但我沒有聽。80年在巴堤雅酒店,他說:「你看那酒店經理生活多好,吃又吃最好的,過的是百萬富翁的生活,不如你去讀酒店管理啦!」聽完我也心動過,我讀大學時也Take過酒店管理的課,但真係悶……後來打給他說我還是想讀電影,他也不反對。

蘋:爸爸有否影響你入這一行?

陳:沒怎樣影響,但第一份工是他介紹的。就如爸爸說,很多事情,你係無得「監」嘅。我做電影,他未必想,因為他知道導演這條路是很坎坷的。他的路也很坎坷,他的Passion也在電影,所以我們從小就話題好多,我四五歲時已經經常跟他去看戲,這令我跟爸爸變成好朋友,正如人家問他:「你怎樣令兒子孝順?」他答:「不用的,我愛佢咪得囉。愛佢,佢知道我愛佢,就會愛番我啦,愛是雙向的嘛。」圈內好多人都知我跟爸爸關係好好,都說我是孝順仔,我說我不是孝順,而是愛。

偏執控制狂

蘋:你似乎沒有過過那種——大哥叫你拍甚麼,就拍甚麼的日子?

陳:我第一個恩人是蔡瀾,我第一份工是幫他的。當年我做完吳宇森《英雄無淚》繙譯,蔡瀾叫我去歐洲跟《快餐車》做執行製片;另一邊廂,吳宇森叫我去台灣同梁柏堅一起當他副導,結果蔡瀾說:「梗係做監製啦,識電影的製作人好少!」這句話我一直記在心裏。後來,我因《龍兄虎弟》認識曾志偉,他叫我替他打理「好朋友」(電影公司),我做行政,他是我第二個大哥。但之後我沒做過大公司,也許是受家裏教育,難接受權威,所以我一直沒有埋堆做大公司。志偉也是我大哥,他有他好處,他很放手讓我們搞,點了火頭就不管了。到了UFO時代,一班人,我自己產量不夠,產量要夠才足夠撐起一間公司,有公司,你才能控制每個Details──包括每張海報、每個字款都如我所想,本來做導演/監製這些都不關我事的,但我不是這樣想,因為每種事物都應有其獨特氣質。

蘋:你爸爸形容你對電影美術,以至市場學上都很執着,這從何來?

陳:大概是因為爸爸做過電影市場部。但這也是我性格,因為我是ControlFreak(操控狂),無人買到衫畀我,君如也買不到,我好奄尖,這其實也是一種美學。戲內的ArtDirection也一樣,早期跟奚仲文合作,嬲到仲文走咁滯,因為我硬係話唔啱!當你要這麼多話事權,你就要開間公司,不能同大公司合作。

蘋:UFO年代,人人都講《甜蜜蜜》,是否也是你的至愛?

陳:我自己也不知道。但講UFO精神,到了《甜》已經不是UFO本來精神了。反而早期,真係人人為我,我為人人,部部戲都係大家一齊幫手!其中又以《風塵三俠》最UFO,它Set了一個Tone,之後《搶錢夫妻》、《新難兄難弟》等都很典型UFO風格,到《金枝玉葉》是最後也是最高峯,它至今仍是我在香港最賣座的電影。我們這班人,之後十年都做不回那一年做的事。之後各自各做事,已再沒有UFO精神了。

重票房計算

蘋:《風塵三俠》是典型的香港性喜劇,這片種因為上不了大陸,完全消失了,感到可惜嗎?

陳:當然可惜,但那是現實,電影需要市場支持,而香港人口只有七百萬。有歷史以來,港產片從來都係外銷,拍畀外人睇。早期輸出星馬和唐人街,市場由多個地方分擔,不像現在由一個大陸市場主導。其實90年代時,台灣就像今天大陸,那時候拍了好多七日鮮,同家合拍片一樣咁難堪,只是大家忘記了!以前港產片票房一半香港一半賣埠,但現在壞在七八成靠大陸!就算拍一千萬,你也要收四千萬先維到皮。

蘋:這兩年一些港產片,票房也不俗,例如一連兩部賀歲片,劉德華投資的《打擂台》、《桃姐》,你點睇?

陳:其實劉德華一向有投資。《香港製造》97年上映,現在不會比那時候差。我不是說我不想做港片,像《金雞》,我們「碌」了好多朋友來幫忙,結果賣了千七萬,大家都嚇了一跳,本來我們預計不會過一千萬的,預了蝕,點解?因為當年我們《見鬼》掙大錢嘛!拍《金雞》預了蝕,劉德華做的也預了蝕,因為他拍廣告掙錢嘛!講真,這是公益事業,文化保育。我不是說不要拍香港電影,而是它不可能是商業行為,亦不可能是!大家媒體又寫,觀眾又鬧,不如你攞錢出來做?

蘋:哪你也會做港產片?

陳:想做,但要計清楚,不想拍出來沒人看。因為不論是《那些年》或《失戀33天》,我們都要把它做得工業化,要早就知道它賣6,000萬,而不是「咦,6,000萬喎!」這樣就算賺了錢也是不對的,因為真的工業,票房不會離開你預期10%的,荷李活完全有數據計算,不是靠撞彩的。

走向中產化

蘋:你讀電影畢業回港後,過了多久才有機會做導演?

陳:我運氣不錯,80年代那年頭戲多人才少,每部戲我都升職。83年回來,當年去了「好朋友」(曾志偉的公司)做行政,但做得不稱職。我也從來不敢跟人家說我想做導演,常覺得自己唔得。到大概87、88年,和趙良駿合劇本,拍成了《神行太保》,那是我第一次接觸創作,之後監製了幾部電影,到了《咖喱辣椒》成功了,我才敢做導演,因為《咖喱》跟柯受良合作很愉快,他喜歡拍打,又不介意文戲讓我去處理,部份劇情具中產味道,也就是UFO的雛型。拍完這部戲我就比較有信心,大膽的跟志偉說,拍《雙城故事》。

蘋:你從《雙城》就見洋化,這是否就是後來發展成「中產、優皮」的風格?

陳:每個人都拍自己的東西。我是監製,當然明白商業計算的重要性啦,我也永遠推崇這樣,但憑市場調查是沒有用的,因為觀眾也不知道自己要乜!你要計一樣沒有人知道的數,同時你不能放棄自己喜歡的東西,這時候你同時做自己喜歡的,起碼你有「揸拿」,做到自己想要的,這樣你才有Passion去拍。一部電影,由籌備到拍成要幾年,如果你自己不喜歡你就死得了;就算你知觀眾喜歡甚麼,你照拍,但你沒Passion,拍出來也不可能好看的。

蘋:但你那種洋化,到底是從何處來的?

陳:自小以來,我喜歡美國電影,不大看歐洲片,如今我看藝術電影還是一頭霧水的,我那方面的領悟力是低的。所以我拍電影是深入一些、講人性,但又不會隱晦地講。那個年代影響我的導演很多,如果真的要講一個,就是活地阿倫,但又不是絕對地緊要。如果說我早期拍的片,少少笑少少悲觀加淡淡哀愁,影響我最多的,反而是PaulSimon的歌及詞。

市場失平衡

蘋:你05年開始上內地拍合拍片,你是否想參與/建立這樣的工業制度?

陳:市場當然好緊要。但02-04年的合拍片真係好得人驚,我覺得好唔啱,他們只顧市場、老闆需要,不明白何謂合拍片,當大陸市場是以前台灣。審批要求有兩個大陸人呀?搵兩個大陸人演港人吖!找大陸女演員演香港女律師;鬼戲呢,結局改為發夢;犯罪片結局,貪污的警察改成被繩之於法,萬事改了就算,這種合拍片在趕走香港觀眾!我覺得合拍片,就要有合拍精神,有大陸元素也有香港元素,這應該渾然天成,所以我才想到《如果愛》──一個香港天皇巨星,跟一個大陸女演員的愛情故事。其實回內地拍戲,還有其他,內地觀眾真的對電影很狂熱,看電影看得好深入,他們的電影觀眾層也較年長。內地票房最高的兩部電影:《讓子彈飛》和《唐山大地震》,其實都不算是純商業片,這對導演來說當然吸引啦……電影就是這樣,你必須依附在一個群體,同時你自己又要拍得開心,永遠在這裏找平衡。

蘋:那麼,你近年是否比較找到這個平衡,拍得比較舒服了?

陳:都唔係。都只係有得繼續做落去咋,都係好辛苦。正如我說港產片,我當然可惜啦,但你無法逆轉。我也在想,做保育方式,既然無投資方肯做單一蝕本生意,那我就想是否有融資方法?例如Pack埋五六部戲,其中三四部是掙錢大片,一兩部是不到一千萬的細片,股權分佈於不同老闆,每人只投資10-15%。

我走我的路

蘋:那你除了創作,連融資/片花制度都要構想?

陳:十幾年來都這樣,由於我成長是如此,我無法接受權威。早期我們自己融資,再上大陸老闆一人一半;現在分為五六個資金,沒有絕對控股人。因為我要掌控,就要有自己的Team,自己融資就有絕對話事權,這其實是源於細個爸爸自小沒有用嚴父方法來管教,這是命。命不是風水命理,命是你細個經驗,家庭關係,加上你的性格、缺點!王晶時常叫我:「Peter唔好咁辛苦啦,你拍戲五部有一部賣錢,其餘四部無人記得㗎,唔使部部出晒力!你咁做,做唔到幾多年㗎。」我夠知咯,但我做唔到嘛,我寧願我一部戲拍兩年。我又不是技術型,我要講古仔,講古仔就要嘔心瀝血,瀝血就要拍好大,唔大就養唔到咁多人,結果賭好大,亦可能輸好大!例如《投名狀》、《武俠》都蝕天文數字。因為《投名狀》我打算重拍《刺馬》,用金城武和謝霆鋒就掂,兩個加起來也沒有一個劉德華咁貴,但我的鬼佬拍檔說這部戲似《教父》喎,去到國際喎!結果找了中文片最大演員,就是李連杰,再找來劉德華,李連杰一個人身價就是半部戲了!但拍出來又不是國際需求,結果蝕了剛好是李連杰的片酬(按:據說李連杰片酬一億元人民幣)。

蘋:這樣聽起來,你就像賭片中的主角了,越賭越大。

陳:對,電影就是這樣,但至少你還在賭枱上。野心我當然有,但那經濟利益也是個雙刃劍,我不是想掙了導演費就算,如果是,我生活好好。其實這一行大家都是掙了導演費,然後買樓,但我一直沒有,我到現在還在租樓。外面不會有人相信我蝕了這麼多錢,而且是自己的錢。尤其《武俠》後,我很清晰蝕的錢我有很大的份兒(有其他投資者),但因為我有份輸,我只可以說「這條路是我自己行出來的」。

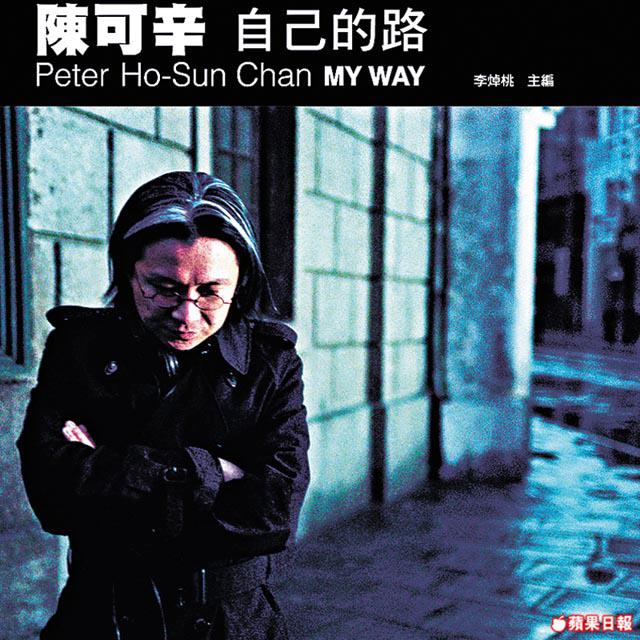

第36屆香港國際電影節

焦點影人:陳可辛(是次專題回顧特別精選陳可辛於1991-2009年作品)

查詢:29703300

網址: http://www.hkiff.org.hk