去一趟旅行,二十五歲的葉倩彤本來想學農耕,誰知在田地,不只學做農夫,更學曉生活應該自給自足,找回失落在城市的生活本能。為追求快樂,老遠去台灣,靜坐下來,張開眼,就發現快樂在身邊,何須四處找。

記者:周燕

攝影:譚盈傑

部份圖片由受訪者提供

Sandy所參加的是台灣一個名為WoofTaiwan的農場體驗計劃,參加者可以走遍台灣農場體驗真正的農耕生活。

網址: http://www.wwooftaiwan.com

來回一轉 覺悟人生

葉倩彤旺角唐樓的家有個小天台,零零星星種着一些小盆栽,竹架上攀着從台灣帶回來種植的田七,「我在台灣農場時,會採下這些田七,炒來吃。」去年五月,Sandy一個人跑到台灣學習務農,「媽媽很反對,擔心一個女仔有危險,爸爸怎麼也不相信我真的會辭工。」家裏排行最小,自小習慣被安排,從沒有一個人遠行的經驗,加上工作壓力大,找不到排解出路,當時Sandy想,是時候出走了。

二十五歲的Sandy一直熱愛大自然,在香港大學讀書時,主修地理,畢業後曾經協助樹博士詹志勇做石牆樹研究,遍尋生長於唐樓隙縫的樹木。去台灣前,一直在長春社工作,負責塱原濕地保育工作,與農夫為伍,她深知道務農生活毫不浪漫,「那兩年半在塱原工作,我很明白農耕是甚麼一回事,當時要赤腳深陷泥中插秧。最慘是割禾,要趕在打風前收割好,否則種了三個月的米就白費了,整個星期,要天天去塱原割禾。」

自給自足

打開台灣地圖,由南至北,由東至西,散落地貼着字條,那都標記着葉倩彤去年在台灣務農、靈修的足迹。三個月時間,Sandy在六、七個農場打工賺取食宿,學習務農。一早知道農夫生活簡樸,實情是原來沒有最簡樸,只有更簡樸。台北有個農場叫野蔓園,Sandy在那裏過了兩星期,每天六時起床晚上十時睡覺,農地有甚麼需要人幫手,就做甚麼,好像移苗、插枝、除草等,「我們住在木屋的閣樓,沒有床,每人有八張軟墊,也有蚊帳,不過是破爛的,晚上有蚊飛進來。」與其說學做農夫,不如說學習自給自足,「我當時要澆花,但沒有水,於是告訴場主阿曼。阿曼說:『沒有水就不能澆花嗎?』」

植物有情

世上最儍的人會不會是終日跟植物說話的男人?移苗插枝,有成功有失敗,阿曼自然比Sandy和義工做得熟練。Sandy說,其實還有一個小秘技,就是跟植物說話。他每次移苗、收割時,都會跟植物說:「你們要搬家了,忍受一下吧!」剪枝的話,阿曼一定先消毒鉸剪。因為對於植物來說,這些舉動都會帶來變化、衝擊,就好像人類做手術般,「你相不相信這種溝通能力也好,但我覺得阿曼不只跟植物說話,而是他有一個心,做每個步驟都會很關顧植物所受的傷害。」有一次,Sandy在田間踩斷了一根粟米,於是向阿曼道歉,誰料他說:「你有跟粟米道歉嗎?」

快樂在身旁

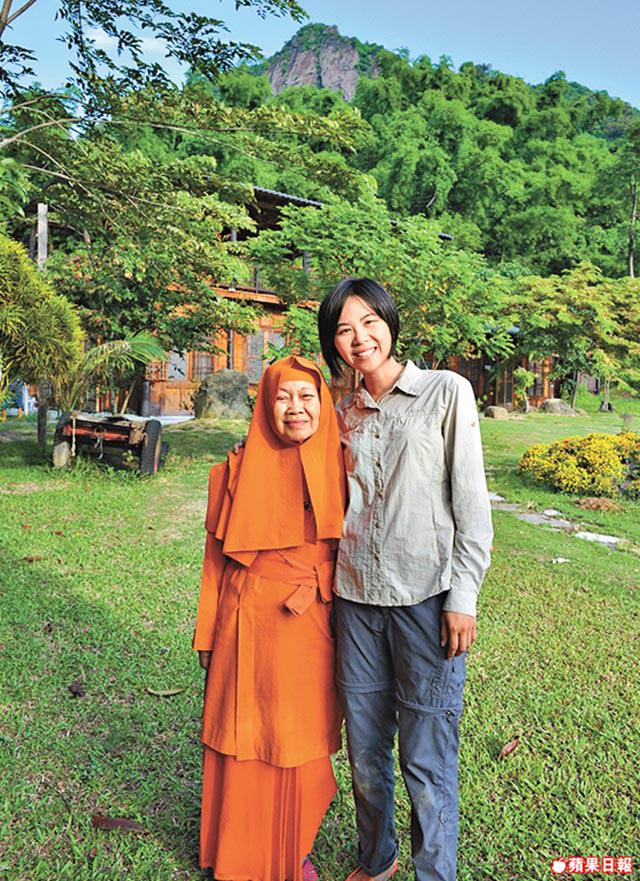

Sandy後來到了高雄,在一個叫阿南達瑪迦的靈修道場過了三星期。高雄的夏天特別炎熱,農耕時間較少,很多時間跟出家人學習靜坐。早上四時半,日照還晦明晦暗,已經要起床,展開一天的靜坐、農耕生活。靜坐的時候,念着梵文,隨着自己的節奏呼吸,慢慢地,精神集中起來。腦海還是充斥着各種情緒,可是漸漸發現,思維變得清晰,「生命中各種東西重新排位,發現甚麼才是最重要。城市生活,有很多東西分散注意力,令到你聽不到自己的聲音和需要,當你靜坐時,好像重新聽到自己的聲音和需要。」刻下張開雙目,發現天空海闊,快樂就在身邊,何須老遠來到台灣,本來想走得更遠,頓覺是時候回港,原定五個月的行程改為三個月。

添飯是貪

Sandy帶來的合照,學生穿着袈裟,坐在前排的不是老師,而是僧侶。原來Sandy跑去佛光山,出家七天。每天聽法師開示,行為也要學習出家人的威儀——坐要坐半倚,不可翹腳,走路不可走斜線,要走直角,「因為出家人不走歪路」。眾人禁語,靠眼神,也能把工作完成,「才發覺平日說很多廢話。」吃飯時,法師不鼓勵添飯,飯菜不可選擇,因為添飯是貪,揀擇也是貪。原定去花蓮民宿打工,但知道自己已找回所缺,在宜蘭務農一星期後,就回港了。

素來結情緣

Sandy從台灣回來,延續台灣所學,其一是展開素食,現在還是初哥,在一次素食聚會中認識了陽光男孩程沛生。這個二十四歲男生大大隻,想不到已經素食十年。不是佛教徒,也不以環保人自居,程沛生走上素食之路,皆因小時候在街市看到殺雞斬雞場面,感到殘忍,「別人或者會說,吃菜也殺生。但是畜牧業飼養很多牲口,牠們吃草,結果殺的生就愈多。」十四歲開始吃素,看到雞髀、雞翼、肉扒,還是心動,但一心走下去,不吃就是不吃,甚至說過,如果吃了一口肉,就要割下身體一塊肉。媽媽擔心兒子營養不良,很是反對,甚至聲言以後不煮食給他。程沛生硬頸,「總之她煮肉的話,我就不吃。我知道她會心軟,結果真的心軟了。」

外人總是覺得素食者清減,程沛生一心改變這種定型,也相信健康身體,不光靠飲食,於是勤做運動,結果練得大大隻,耐力進步了,皮膚光滑了,腸胃也好了。程沛生最喜歡吃糙米飯、果仁,盡量吃齊不同顏色的蔬果,吸收多種營養,但較少吃菇類。Sandy說,因為菇類生長於陰暗潮濕之地,少見陽光,有些人認為會帶來惰性,是比較負面的食物。後來程沛生想認識素食多一點,就開始出席香港素食學會的活動,近年在網上成立「素食青年」,認識志同道合的年輕人,齊齊整理全港素食店資訊,結伴吃素,分享心得。最珍貴的,可能是認識了同樣追求簡樸綠色生活的女朋友Sandy。

想知道「素食青年」動向,可留意facebook上的群組已經有一千七百多人加入

網址: http://www.facebook.com/groups/veggieyouth