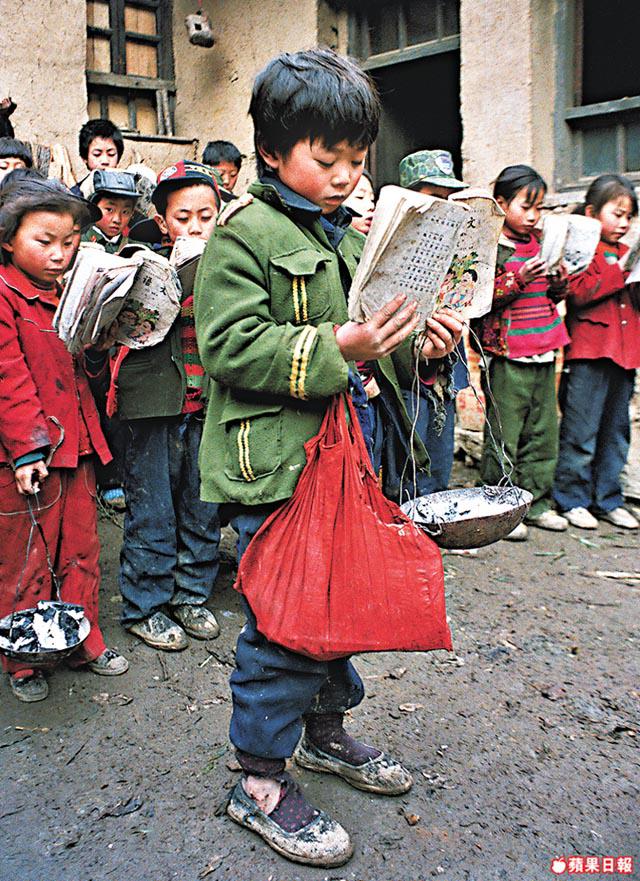

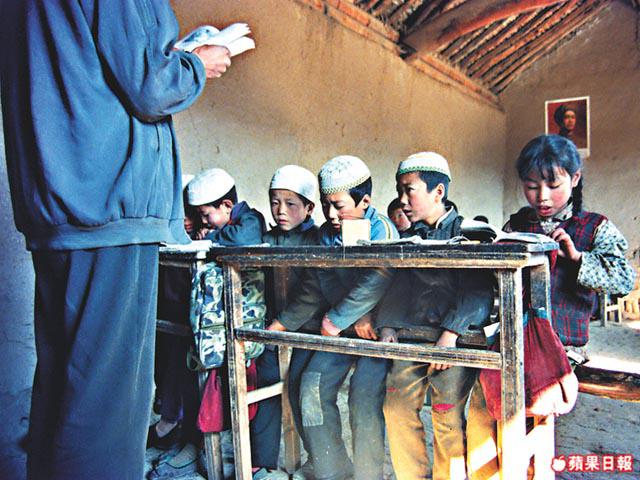

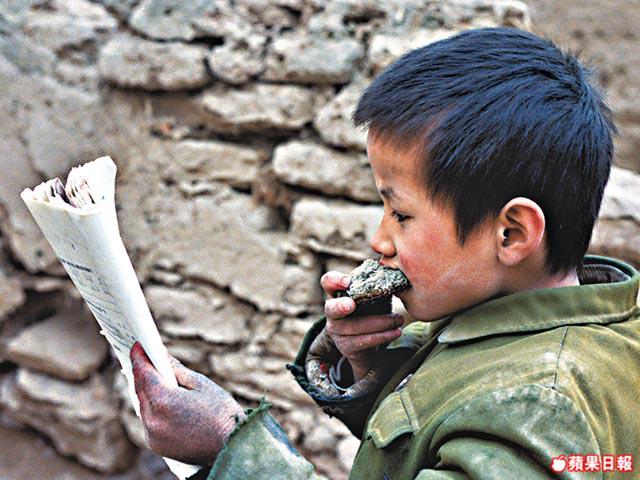

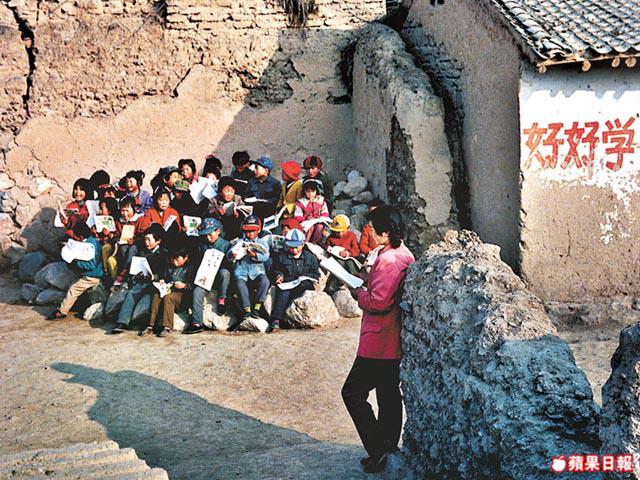

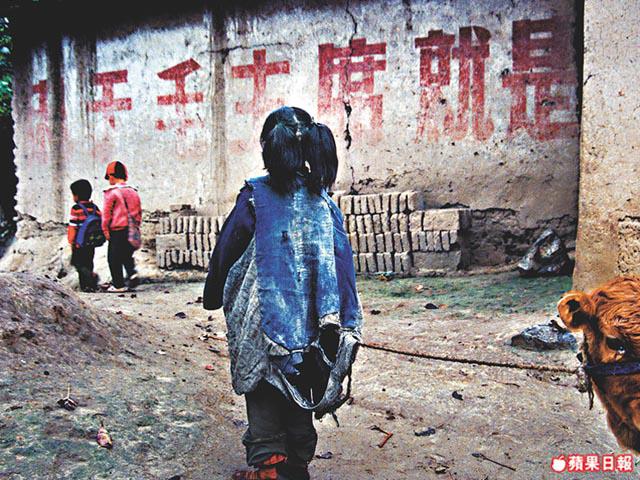

是的,他是地道的西北農民,他不是攝影愛好者,也不曾做藝術家的夢,他到大山深處找尋這樣的窮孩子,記錄下他們的困苦,用自己認為正確的方式去幫助他們。這些照片越是色彩飽滿顆粒畢現,越是令人傷感,不是嗎?你可以看到孩子手上的凍瘡,指甲縫裏的污泥,也可以看到土地的乾涸和縫隙,看到他們身處極度的貧困中,也仍沒放棄讀書的希望。

撰文:鞠白玉

圖片由王博提供

王博

攝影師,1964年生於甘天水,1986年至今為貧困山區失學兒童及少年拍照,尋訪四十多個貧困地區,五千多所學校,以紀實方式呈現農村教育狀況,以影展方式取得社會對此群體關注,以一對一形式幫助貧困學生復學。

經濟不如農民

這是西北農村的現狀,是所謂太平盛世之下的真相,王博手裏除了一台半舊的相機,別無他物,半輩子交付在這樣的事情上,現在他躺在自己家徒四壁的房間裏,忍受着風濕、胃痛和心臟病。有個人或基金會想買下他的照片,但他一張也不肯賣,「照片不是用來賣錢的,不是這個用途,照片只是讓你知道有這樣的孩子存在,你可以直接幫助這個孩子。」他的經濟狀況甚至不如普通農民,因為長年拍攝所需的旅費和住宿費,以及資助後的監督和回訪,這種壓力要將他壓到崩潰,他早年更為了拍攝,賣掉自己的部份土地。

我問王博,你現在有甚麼願望嗎?關於你自己生活的?「有,我想好好種我的地,我還有十畝山地,我想當個地道的農民,在家裏幹農活,不用再這樣奔波。」拍了二十幾年照片,王博最後的願望卻是做回農民。三年前的一個深夜,我在電話裏問過他同樣的問題,那時他正在西北深處拍攝,犯了胃痛,在一個農戶家裏躺着休息,我問他吃了甚麼藥?他說只喝了熱水。他的聲音疲倦極了,但是他當時的回答是:「我想改變中國教育的現狀。」第二天早上他從農戶家離開,留下一點錢,「我不想那麼貧窮的人家,為我損失一口糧食。」

和村書記打架

王博的影展多數在公園裏或某個禮堂舉行,只是用線繩串起作品,每張照片背後是孩子的聯繫方式。他堅持一對一的救助,希望救助人和孩子建立聯繫,避免金錢從他手中流通。之後,他會持續尋訪和監督救助款項,確認善款真的到了孩子手中,並且孩子用這學費回到了校園裏。

這是一個麻煩費力的方式,但他相信這樣才有效。有次他發現一個村子將孩子的學費用來繳交了農民的「兩費」,他和村書記打了一架,把錢要了回來。王博的脾氣變得暴躁,因為他所有做的努力是為了改變農村孩子的命運,卻發現更多人對於農村孩子的命運不屑一顧。他曾被當地公安局關起來過,他大吵大鬧,激憤難當,「這些孩子被資助好幾年了,當地官員裝作不知道。」

粗暴因為少教育

這些傷害更令他堅信自己做的事情是對的,「他們那麼粗暴是因為沒有受過好的教育,下一代人如果還不接受教育,會變得更粗暴。」他自己只讀到初中就因貧困輟學了,八十年代他去一個山區挖藥,路過一個農戶家,一個失學的小男孩的眼神讓他難過,他留下一百二十元錢,答應想辦法幫這孩子上學。兩年後他再也找不到那個男孩,但是他能看到更多失學的孩童。於是他買了一台二手相機,開始到處找尋這種孩子,拍下他們。每拍一次,他都覺得像承諾,希望照片裏的孩子得到救助,有時好心人來了,但是這個孩子已經外出打工了,這時他的無助感啃噬着他的心。

一些人認為他只是個農民,沒資格做慈善,更沒資格開影展,一個政府的女辦事員指着他的鼻子說:「滾!」

失去的無法再來

在他拍窮孩子時又捐助出去了,「好在地裏的糧食是自己種的,不用錢。」他的妻子和兩個兒子一直容忍着他,但是關係已經非常淡漠。現在他回到家中,跟我形容:「只是名義上的家,我回到家便沉默了,一句話也不想說。」這些年他沒有盡丈夫和父親的責任,他心裏非常清楚——失去的永遠無法彌補。

三年前他的大兒子還在讀大學,是由他的弟弟來資助上學。現在兒子畢業了,沒有工作。北京攝影界有一些人很是欽佩王博,我建議王博去找那些人為他的兒子想想辦法。他拒絕了,「我不想跟任何人張口,我的兒子必須靠他自己。」

不想當乞丐

二十年來他走了近十萬公里路到了四十幾個貧困地區,這些照片是有效的,至少二萬名學生因此得到救助,回到校園,也有四百多名代課老師由此改善了處境。但是他越來越不樂觀,因為自己已經年近半百,體力不支,有誰能接下他手中的相機?更為悲哀的是,一些樂意資助的基金,那種工作方式他無法接受。「他們是先去斂財,再去做事。而我們的這種方式,卻不被批准成立正規的基金。」他形容是如履薄冰。

有人樂意每年提供兩萬八千塊的經費給他,讓他用做車馬費,他收了一年後,便拒絕了,「我自己不想欠任何一個人的人情。說白了,我不願意當一個乞丐。」去年夏天,一個攝影畫廊請他來北京住了幾天,為他出了本圖片集,有兩萬多元的報酬,這是許多年來他唯一一筆真正的收入。天津一個攝影家捐給他一台半舊的數碼相機,他很滿意,「我以前那台用的太久了」。

每一張相片中的孩子都是一個等待着資助,回到學校去追尋知識和希望的下一代,而王博的相機所擔當的責任,已經不止是呈現真相,而是牽引着夢想的一條線了。

注定孤獨

「一個人只有一條路走」。他總是這麼說。一個並沒多少文化的農民,卻把命運參透了。他並不抱打算自己的生活還能有甚麼改變。「照片如果不賣,我支撐不下去了,如果賣,我心裏過不去。我寧願守着一個貧困的晚節,也不想被人詆毀。誰都知道在中國做善事是很脆弱的。

「我本來就是個農民,就想單純地幹活種地,是命運把我推到這條路上來的。」他說話的聲音懨懨的,因為身體一直不好。但又輕聲笑了,「我早年是有豪情的,有英雄情的,覺得純粹的善舉是能改變別人的命運的。二十多年過去了,變的只是我自己。」在家休養幾天,他馬上又要去山區拍攝,我說跟他走一程,他就好心勸:幹嘛去?你們吃不了那個苦,也沒有必要吃苦。我做的事注定是特別孤獨,我早打定主意孤獨地活下去了。