他跟郵筒之間,說不上一見鍾情。「(同郵筒有特別回憶?)無。(有無集郵?)無。(交過筆友?)無。」

「其實我以前真係唔留意郵筒,如果有,早在回歸前已留意。」

「(你是眷戀殖民地時代的人嗎?)絕對不是。」

就是有這種緣份,像天使路過時不小心捎下的禮物:三年前,郵筒不知怎地闖進他的生命,他開始留意殖民地郵筒,弄了個搜索隊,奔走全港九新界離島為郵筒存照,「唔知點解,我覺得我有責任。」

他是TheIronPost-Man:TheManWhoSavesIronPostboxes.

記者:劉嘉蕙

攝影:伍慶泉、部份圖片由受訪者提供

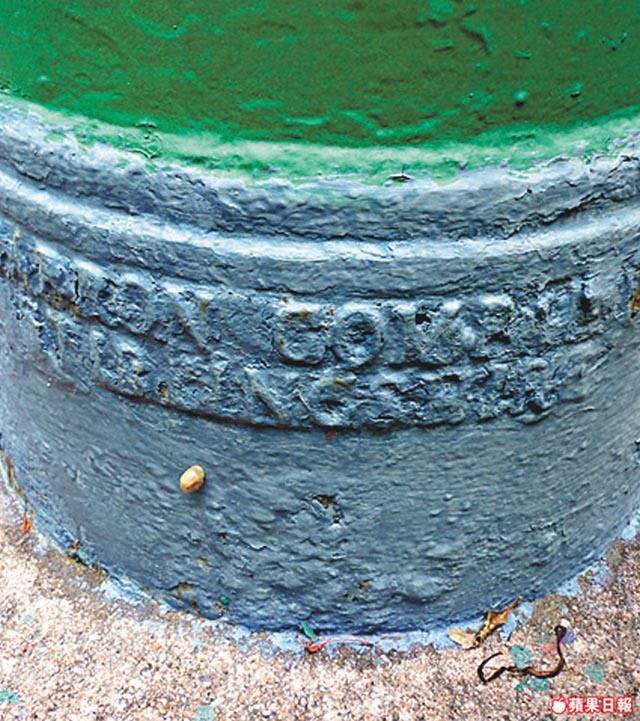

九個保育郵筒

文物保育專員辦事處於2010年6月公佈保育九個殖民地時代郵筒,當中包括七個喬治五世(1910-1936)郵筒、一個喬治六世(1936-1952)郵筒以及形狀獨特的中環蘇格蘭皇冠郵筒,名單內的郵筒會於原址保留。冼偉文表示,名單公佈之初,有關方面誤把長洲學校道的喬治六世郵筒認作喬治五世,經他去信指正後才修改,「反映佢哋都唔係好清楚啲文物!」

殖民地郵筒復活

這種人,你可以簡單地叫他「郵筒發燒友」;賤一點的叫他「郵筒癡漢」;記者跟他逛郵筒逛了一個下午,我覺得他是「郵筒鬥士」──分別是,他應該不是戀物,捍衞郵筒是出於使命感。

「郵筒搜索隊」隊長冼偉文是念法律的,畢業後一直在教書,搬弄文字伸張正義他很擅長。2010年他到南丫島索罟灣行山,看到一個殖民地郵筒被包起來,狀似快要被拆走,他自覺要「做啲嘢」,「我09年開始收集殖民地郵筒的相片,成立『搜索隊』只是講笑好玩。直至見到索罟灣個郵筒被紅膠袋笠住,我覺得很疑惑,明明半年前見過,仲好哋哋,為何要拆走?我教開書,習慣文字操作,很自然就寫信去《南華早報》反映。」

郵政署回覆說郵筒內部有銹蝕,必須拆走,同時裝了一個新郵筒在附近備用。冼偉文覺得回應不合理,再寫信去嘈,經過幾次書信往來,又得到長春社聲援,終於索罟灣郵筒復活了。「如果一開始唔出聲,可能一早被拆走了。」

保育不是放進博物館

搜索隊發揮到作用,令冼偉文使命感越來越強烈,自言「本身從不留意郵筒」的他,加多兩錢肉緊,自發進行年度覆檢,為全港60多個殖民地時代郵筒把脈、找人作曲填詞拍MV、又密密寫信去不同部門督促政府關注郵筒保育,至今寫信接近20封。「97年全港正在服役的殖民地郵筒有144個,現在剩下59個,15年間數字銳減三分二。這幾年我的經驗是,郵政署提供的舊郵筒數字一時一樣,很混亂,可見他們不關心。如果沒有人施加壓力,許多有歷史價值的東西就會默默消失。」

香港仍在服役的殖民地郵筒中,最老的來自英皇喬治五世時代,估計有將近百年歷史,像這一類文物,全世界政府都會積極保留;反觀香港,觀塘康利道那一個喬治五世圓柱形郵筒,早已生銹褪色,連旁邊的垃圾桶都比它醒目──事實上記者在康利道住過幾年,曾多次猶豫要不要把信丟進此郵筒,其殘舊程度令人懷疑它到底是否仍在運作。「郵筒可以用好耐,從環保角度看,未爛,都不應該拆,平日定期清洗、髹油,花好少資源咋嘛!這些郵筒不妨礙發展、不佔地方,甚至可以當旅遊景點,我不明白為何政府不做。保育不是把所有文物放進博物館,收埋佢,而是應該讓它們繼續運作,服務市民。」

為何害怕面對歷史?

郵筒帶有殖民印記,97年5月政府帶頭將郵筒由紅轉綠(中國郵政的顏色為綠色),理由不言而喻;由144個變59個,意味着這些「殖民印記」,少一個都不可惜,「若說是關乎政治理由,現在都過了15年,是否可以有自信一點?不要害怕面對自己的歷史。」他不是堅持「舊嘢大晒」的死忠保育派,他希望見到的,是政府願意承擔,「這幾年我發現一個問題,我寫信去投訴,郵政署只肯OffRecord答覆,不願意白紙黑字寫清楚,或者是怕孭鑊,一直不肯承諾可以做到幾多。」

反觀英國RoyalMail,約在2000年承諾保育全國共約85,000個舊郵筒,定期清洗、翻新、不遷不拆,郁1cm都要問過地方代表。香港也有一個舊郵筒保育名單,「有幸」入選被保育的,有9個,是本港舊郵筒總數七分一,不及英國的萬分一。有些名單以外的舊郵筒,損毀嚴重,冼偉文去信要求正視,當局懶理;成功「入冊」的,日子好不到哪裏,像鯉魚門的喬治五世郵筒,因位於海鮮檔側,海水侵蝕嚴重,污糟發臭,令他勞氣不已,「我明白政府做事要有程序,但可否快點?再唔理,(郵筒)就快瓜柴!」

蘇格蘭皇冠唔挑機

位於中環皇后像廣場的橢圓形郵筒,是全港碩果僅存的橢圓形郵筒,特點是雙門雙投信口設計,容量特大,是伊利沙伯二世年代的出品。細心留意郵筒上的皇冠,會發現與其他殖民地時代皇冠大有不同,郵筒上也沒有代表伊利沙伯二世的「ERII」字樣,這當中有歷史故事──原來該郵筒在蘇格蘭鑄造,於1970年代運送至港,上面印的是蘇格蘭皇冠。蘇格蘭與英格蘭皇室自十六年紀以來素有牙齒印,英格蘭伊利沙伯一世於1587年處決蘇格蘭瑪麗女皇,令蘇格蘭對伊利沙伯皇朝世系積怨更深。伊利沙伯二世登位後,為免引起群眾過激反應,蘇格蘭地方的郵筒特別改用蘇格蘭皇冠,避過「挑機」之嫌。

赤化變綠化時間表

1878年4月

香港出現第一個郵箱,位置在文咸街。

1892年

首批維多利亞郵筒引入香港,總數12個,11個位於港島區,一個位於九龍區。

1901-1910年

愛德華七世郵筒,現已全部退役。

1910-1936年

喬治五世郵筒

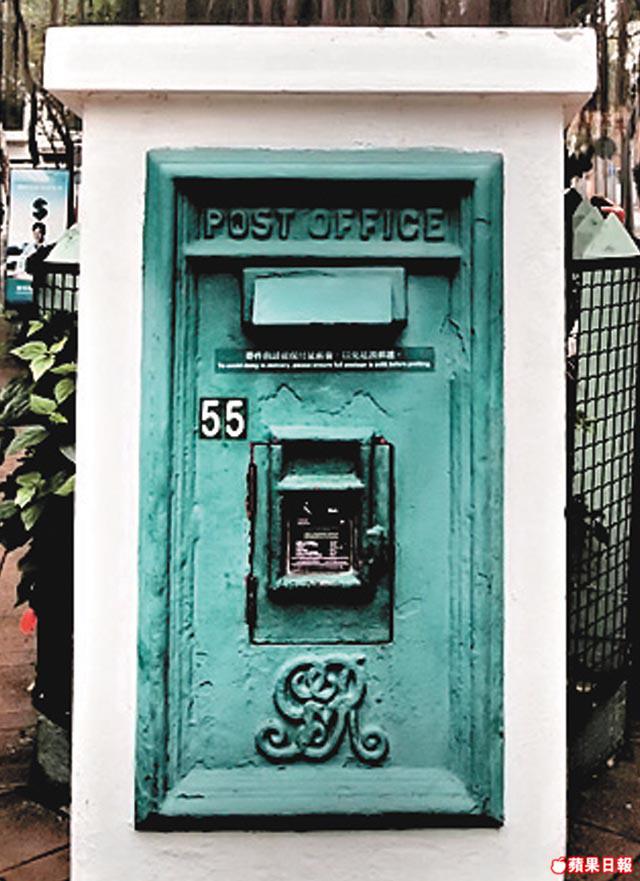

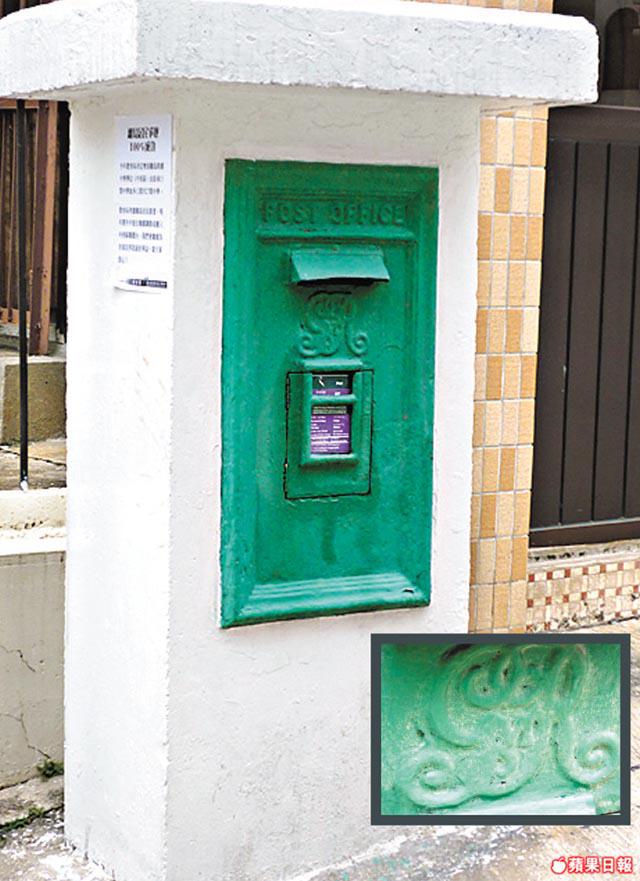

特徵:有GRV(喬治五世英文名GeorgiusRex縮寫)字樣,現役圓柱形有三個、入牆方形四個。

1936-1952年

喬治六世郵筒

特徵:有GRVI(喬治六世英文名GeorgiusRex縮寫)字樣,現役圓柱形一個、入牆方形一個。

1952年至今

伊利沙伯二世郵筒

特徵:有ER(ElizabethRegina)II字樣,現役圓柱形25個,入牆方形24個。

1997年至今

香港回歸,殖民地舊郵筒全面「綠化」。

全港唯一木製掛牆郵箱,位於大澳天后廟外,約1962年出現。

鐵郵筒炒上六萬

鐵郵筒一向有價有市,英國RoyalMail過往會將舊郵筒拍賣,自03年取消官方拍賣後,舊郵筒變得奇貨可居。當地傳媒報道,英國多處地方都有出現郵筒失竊案,重量近20公斤的舊郵筒被一夜撬走,轉頭在eBay上拍賣,維多利亞時代郵筒最高叫價六萬港元。記者在網上搜索,在港仍服役的喬治五世圓形郵筒亦叫價萬六港元。(溫馨提示:為防有市民動歪念,長氣呼籲一下:假如你有撬起一個鐵筒的本事,不如留力去搵其他大錢吧。)

全港舊郵筒地圖:

http://hksearch.weebly.com/