入春,終日下着毛毛雨,濕度高達百分之九十九,人人了無生氣,可菇菌卻愛死這天氣,悄悄在地底萌芽,時機一到紛紛破地而出。菇博士Alvin:「別以為菇菌只屬桌上佳餚,它們還有很多值得欣賞的地方,快跟我踏上尋菇之旅。」

記者:張旻昊

攝影:楊錦文

Model:Lulu@UniqueModel

部份相片:蘇毅雄、RaySo提供

18℃最佳賞菇時機

今日來到大埔滘自然教育徑,想不到真菌學博士Alvin大男人一個,卻是菇癡一名,曾在泰國、貴州和北京做研究,「今天似乎沒有太多菌菇出沒呢,雖然有陣陣毛毛雨,但估計現在只有8℃,氣溫太低了。」原來賞菇也有最佳時機,氣溫要暖和,最好有18℃,濕度當然是越濕越好,最重要是不能有太陽暴曬,因為菇菌本身有八成是水份,水份被陽光抽乾就會迅速凋謝。「環境因素也很重要,大埔滘有成熟的樹林,樹冠能遮擋陽光,地上有很多枯木,很適合菇菌生長。」

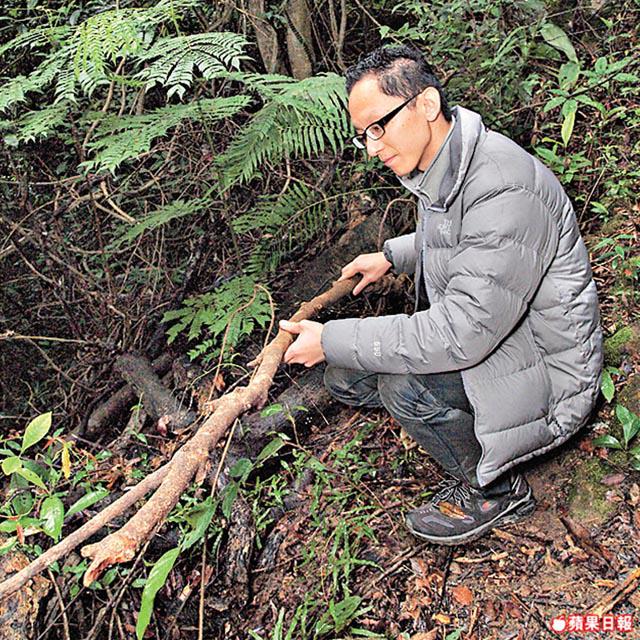

出發,眾人徒步上山,「走幾百米路往往得花四、五小時,賞菇不比行山輕鬆,要彎腰搜索甚至俯身拍攝,十分疲累。」生態協會總監兼創辦人Samson所言非虛,見他邊行邊掃視雜草叢生的泥地,又不時掀起路邊枯木進行地氈式搜索,真的少點耐性也不行。「有發現!」Alvin拿起一根枯木,上面滿佈白色小點,片狀波邊革菌,是我們這旅程第一種發現的菇菌,只有指甲般大小。尋尋覓覓,我也有發現了,「這是相鄰小孔菌,通常羣落式一堆堆生長在一起,菌孔非常細小。」菇菌也有小孔?我可看不到,Alvin自背包掏出放大鏡,「用這個放大鏡,放近菇菌表面一看,就可以看到菇菌其實有很多菌孔。」

勿採野菇防中毒

半路上,LuLu忍不住問:「菇菌菇菌,究竟是菇還是菌?」Alvin笑笑:「簡單來說,菇是真菌的子實體,可以理解為果實。菌絲埋在泥土或樹木下,在潮濕溫暖的環境下,菌絲長成小菇,露出地面。小菇長大成熟,傳播孢子,即是種子,孢子隨風、水滴或借助動物傳播到不同地方,再化成地底的菌絲,等待下一次長成時機。」

帶團,團友通常劈頭問:「這種菇菌可以吃嗎?會不會有毒?」Alvin說:「早在唐代,人們已掌握人工培養菇菌技術。」在大埔滘,的確有不少野生菇菌可供食用,例如毛木耳,外形似木耳,表面佈滿灰褐色長絨毛,口感爽脆;又如幼嫩的貝形圓孢側耳菌,味道佳也可食用;再如熱帶靈芝,有藥用價值,福建人用它來治療冠心病。「但我們絕對不鼓勵大家隨便採摘菇菌食用,一來會破壞自然生態;二來不少菇菌外形相似,普通人難以分辨,例如脆柄菇和小皮傘,兩種都是傘形菇,最大分別就是前者的菇柄比後者粗;三來因貪一時之口慾而冒中毒之險,實在不值得。」說起毒菇,大家都幻想它有鮮艷顏色,有美麗突出的紋理,Alvin卻說:「這毫不起眼的啡色小菇,是塊鱗青鵝膏菌,含劇毒,在大埔滘亦可找到青褶環傘,去年十二月有人在美林村採摘野菇中毒,引致嘔吐腹瀉,所以謹記,路邊野菇不要採呀!」

大自然清道夫

一般看到的菇菌都是啡白黑三色,「其實菇菌有九種顏色,比彩虹還要鮮艷,但講到最罕見的,可說是藍色的藍粉褶菇,驟眼看還以為是假的呢。」除了傘形和扇形的菇菌,菇菌還有很多不同形態,如木生地星,LuLu興奮地說:「外形似花又似星,好得意。」木生地星有五至八片瓣,具藥用價值。又有一種貌似蝸牛觸鬚的,名為散尾鬼筆,頂部有四至五個紅色爪狀裂片,初期裂片相連,其後會彼此分離裂開,分泌腥臭黏液吸引蒼蠅等昆蟲。黑柄炭角菌則似百力滋,早期呈白色後變黑色,菌絲生長在廢棄的白蟻窩上。

別看菇仔細細,其實它們對大自然的循環系統和人類的消化系統都有莫大的幫助呢!菇菌的生存形式可分為三種──腐生、寄生和共生。腐生指真菌從已死或腐爛的動植物組織中汲取營養,把大自然的垃圾腐蝕分解;寄生就是真菌在寄主身上攝取營養,將之慢慢殺死,冬蟲夏草就是其中一種;共生就是與樹木共生,也有助樹木成長。Alvin:「我愛賞菇也愛吃菇,皆因菇菌味道鮮美,還含有粗纖維,對腸道消化甚有幫助呢。」

有乜菇?

跟團去

團名:尋菇樂——認識大型真菌

機構:生態協會工作坊(27892306)

地點:船灣郊野公園(按天氣及菇菌生長情況而定)

活動日期:4月11日、6月12日(室內課程)

4月14日、6月16日(野外實習)

費用:每位$570

網址: http://www.eco-institute.com.hk/