有「世界建築界諾貝爾獎」之稱的普利茲克建築獎(PritzkerArchitecturePrize)公佈今年得獎人,中國建築師王澍贏奪殊榮,成為首位獲得這個全球建築界最高榮譽的中國人。王澍接受《蘋果》記者專訪時表示,認為此獎授予他,不僅是對他本人的肯定,更是對所有堅持地方理念的建築師的肯定。他說:「40多歲就獲此獎,對我來說既是殊榮,更是壓力;我會面對新的挑戰。」

美國普利茲克評審委員會於香港時間昨日凌晨宣佈49歲的王澍得獎,讚揚他的建築設計「表現出聰明才智、想像力與責任感,並超越傳統和未來的矛盾,成為永恆不朽的世界性建築」。發起該獎項的基金會主席普立茲克則說,他獲獎具劃時代意義,標誌中國在建築理想發展的作用得到世界認可,標誌中國城市化建設的成功。

49歲獲獎感意外

「得悉獲獎我很驚喜,也很激動。」身在美國洛杉磯的王澍昨接受《蘋果》專訪時說:「我完全沒有想到獲獎,因為以往這個獎,都是頒給一些德高望重的建築設計界前輩,不少獲獎者都已經60、70歲,我才40多歲,真是出乎意外。」

王澍認為,這獎項除了是對中國城市建築設計的肯定,還肯定了堅持本土理念的設計。「現在不但在中國,世界各地都有這樣的建築師,他們堅持非常local(地方性)做法,努力把當地傳統工藝與普通人的生活勞動方式結合,(這個獎)對這一類建築師,是很大的鼓舞。」

王澍曾擔綱設計過很多具爭議的建築物,包括2010上海世博會寧波滕頭案例館、寧波歷史博物館、中國美術學院象山校園、杭州大型高層集合公寓「垂直院宅」等。這些建築都有很強的地方色彩:滕頭案例館是典型的江南園林風格;寧波歷史博物館使用100萬塊舊城改造拆出來的舊磚瓦、陶片建成;美院象山校區與其說是大學,其實更像江南村莊。

獲獎料惹業內爭議

他坦言獲獎會激起業內爭議,因他的工作方式與不少大型設計事務所不同:「我不會因獲獎改變我的工作方式,但今後我會很有控制地做該做的事。」對獲獎可能給他帶來更多商機,他則說:「對我來說,一般意義上的賺錢,我早就沒有興趣了。我只做感興趣的事。」

王澍指中國官場崇洋,一般不信任本土設計師,大型項目多請外國人設計,「我們學校把一個新校區(象山校區)交給我(設計),確實需要很大勇氣」。「今天的建築界眼睛總盯着外面,堅持本地特色不容易。」因此,他聲言將在5月25日於北京舉行的頒獎禮上,表達堅持札根地方的設計精神。贏了獎,他將獲10萬美元獎金及一枚青銅獎章。

49歲的王澍出生於新疆,畢業於南京工學院建築系,後考入南京東南大學建築研究所讀碩士,1997年在杭州創辦「業餘建築工作室」;2000年獲上海同濟大學建築學博士;現任杭州中國美術學院建築系主任,博士生導師。《蘋果》記者

王澍經典建築作品

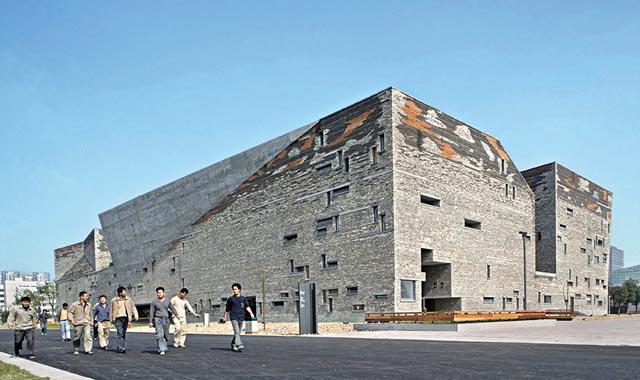

寧波歷史博物館

2004年由寧波航運碼頭改建而成,王澍將寧波舊城翻新期間累積下來的舊磚瓦和陶片循環再用,打造24米高的「瓦爿牆」,還利用有江南特色的毛竹,製成特殊範本清水混凝土牆,節省資源,又可透過舊磚瓦見證歷史,配合博物館「收集歷史」的功能。

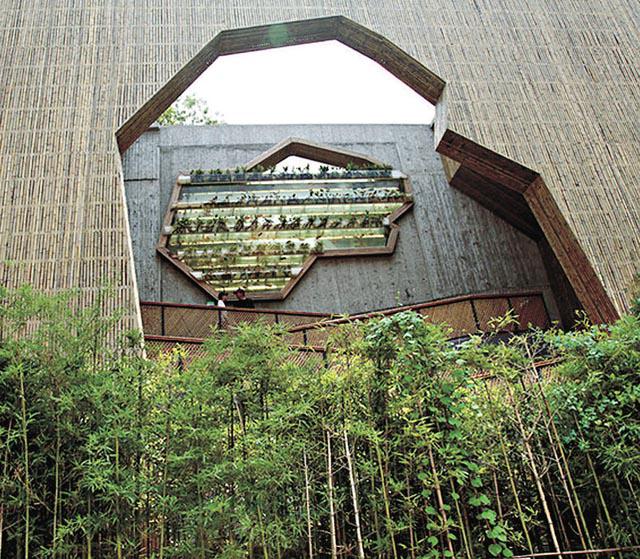

世博寧波滕頭案例館

中國浙江寧波滕頭村,是全球唯一入選上海世博會的鄉村實踐案例。王澍指,鄉村具和城市不同的特色,城市化不是簡單的「消滅鄉村」,反而要珍惜和保護人類在鄉村的歷史文脈。在內地「城市化」浪潮中,案例館是對破壞鄉村文化的警示。

金華瓷屋茶室

王澍自稱一天不喝茶就會生病,所以設計茶室時,隨即想起將100平方米的茶室,設計成一個容器。茶室形狀取材自宋代手硯器,茶室是硯台,硯首在南,硯尾在北。在室內喝茶時,茶客可坐在硯池底,東南風會由硯坡爬向西北;若茶客從西北邊的樓梯走上屋頂,則可欣賞江南景色。

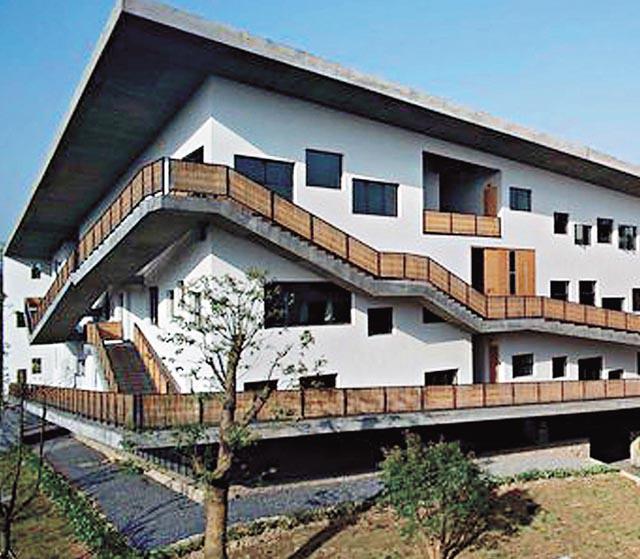

中國美術學院象山校區

佔地15萬平方米,2007年落成。設計前,王澍先在內地常見的拆房地盤,收集700多萬塊不同年代的棄瓦舊磚,發掘它們可循環再用和經濟實用程度,然後把它們循環打造校區的屋頂牆面'橋樑、堤壩、田畈、溝渠和魚塘等,和而不同地組成一個新城。

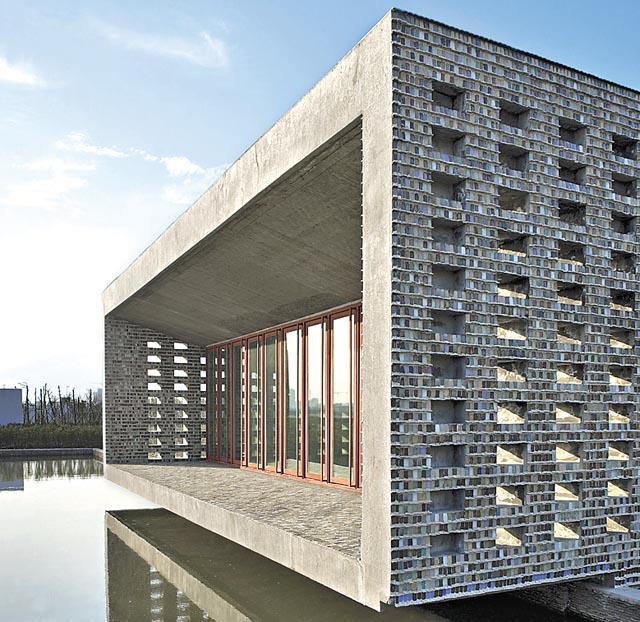

蘇州大學文正學院圖書館

佔地9,600平方米,2000年落成,北面靠山,南面臨水,東西向以曲折狹長的水為界。矩形主座恍如現代版棚屋,既可自然地座落在山與水之間,座向也剛好穿越南北,夏天時節更添清爽涼快,還糅合了蘇州園林造園思想,與附近四座散落的小型建築物融合。

《蘋果》資料室