明星越紅,我們就對他越多偏見。如果從媒體上了解劉德華,他不過是個沒緋聞、勤力如牛的演員,只可惜紅到一個地步,是沒有人願意聽他對話劇的熱愛。文化圈中,從來就說劉德華是個有心人,前幾年他先拍了套《打擂台》,奪金像獎最佳電影,翌年再來一套《桃姐》,再次叫好叫座。還未夠,這次他把老舍改編重頭話劇《四世同堂》,由北京原裝人馬的搬了來香港。

記者:何兆彬

攝影:周旭文

話劇出身

蘋:蘋果 劉:劉德華 林:林奕華

蘋:兩位認識了也有一段日子了?

劉:識咗好耐,真真正正都有十年八年,因為由2000年開始我好想搞話劇,大家就相識了。大家有談過,但因為我未settledown嘛。

林:我成日去煩佢,隔一排就去煩佢一次。煩佢乜?問佢有無時間演劇!

蘋:聽說華哥演電視前先演舞台劇,這一點現在已不多人知道,當年情況如何?

劉:主要是寫劇本,也有導演。當年杜國威是我們導師,我是香港話劇團成員,因為是學生,主要是幫手做舞台監督的工作,而拿到學校以外去比賽的作品,我有做過編劇。接下來很想做導演,就入了無綫訓練班,然後就被人……說「你做演員啦!」(有沒有問點解?)無,留得低就算啦!

蘋:所以你對話劇始終放唔低?

劉:我有我的那個世界!我很想把他普及,去看話劇就像看電影,這裏面有自己的偶像!像舊世界裏有老倌,你不是喜歡《霸王別姬》這戲,你是喜歡梅蘭芳這主角,我希望是這樣,因為現在比較多普羅大眾知道的,就只得謝君豪。為甚麼我覺得現在香港可以呢?因為現在香港不像80-90年代,明星可以搵到好大嚿錢。現在香港是個好適合的時機,去推動話劇!而再過一些年,如果香港演員的普通話更好,就可以到內地演出了。

林:這有幾方面去看。如果一個劇,你想去多幾個城市,演出壽命長一點,香港最大的問題是場地差不多都是政府的,只有演藝學院不是;另外在製作方面,你想多些人觀看,能夠打破地域,演員考慮方面會有另一種配搭,例如我做《生活與生存》,剛巧我看到鄭元暢,就想到不如找他與張艾嘉演一個隔代的喜劇。來到香港,鄭有他的粉絲,張有她的粉絲,結果7-70歲的觀眾都包攬。

背後使命

蘋:哪劉德華突然去演一個話劇,豈不就是人人都想看嗎?

劉:我都想㗎!我是一個很框框的人,其實很想很想做到他們(指林奕華)的劇,但我又很怕人家為我而改變,如果我告訴他們一星期只能排一天戲,那其他人就不知該怎算了!其實我已開始準備了,我的目標,是把自己定位為舞台劇演員,而非電影演員!(這個目標是多長遠?)唔知。我隨時都可以ready,但我希望是我fitin他們的時間表,而非他們遷就我。

林:但你又揀魔術,魔術好大壓力喎!

劉:是的,譬如每年春晚,我都想玩一台大魔術,但時間不足夠,便推了。但回到話劇的問題,我很想告訴大家,我很有熱誠去做這回事。

蘋:一星期排練一天,真的不行哦?

林:學戲人會很貪心,學過以後,會發現原來舞台劇的呼吸,與電影是不一樣的;聲控呢,又是不一樣的。這不是談你在台上的一小時,而是你將自己打造成一件怎樣的兵器,所以劉生說的是一個空檔,需要全情投入去做。

蘋:劉生我們都奇怪,你開Focus,拍《打擂台》、《桃姐》,這次做《四世同堂》,似乎不為掙錢,背後有甚麼使命感?

劉:我目標是不用蝕錢,又不是甚麼偉大使命,只是因為我鍾意,而且比鍾意還多一點,所以有一股熱誠。

林:佢幾得意,他累積的這些作品,《桃姐》可以是舞台劇,《打擂台》又可以是一個舞台劇,只要你目標不是做經典傳世作品。香港不像美國,百老匯的劇目很出名,大家會愛看不同的演員演同一個劇,看看有何分別,香港消費模式不同,首先你得介紹這是怎樣的一個劇本,然後由甚麼人演過,所以香港年輕一代,乾脆自己創作。而像劉生的《打擂台》,全部都可以由舞台劇呈現,如果有一日出現「劉德華劇團」,我一點也不會意外!

原裝陣容

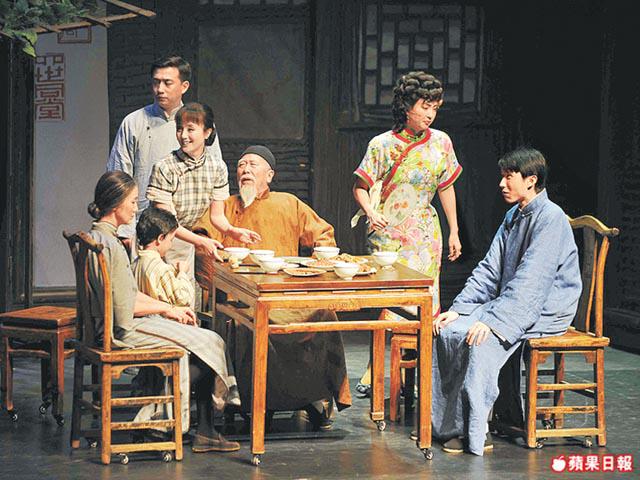

蘋:為甚麼劉德華會引入一個內地的話劇《四世同堂》來香港?

劉:我最初是在台灣看到此話劇的,這是一個文化交流活動,所以一齣北京的話劇會在台北首演。後來因為種種原因,沒有人接洽搬來香港上演,我就想,不如由我來主辦吧。

蘋:我很好奇,近年本地也喜歡改編經典,但改編的幅度頗大,而且往往加入了偶像元素。這次把老舍的小說原原本本搬到香港來演,可行嗎?

林:這十年間香港的舞台劇市場變化好大,因為多了藝人參與,觀眾也開放了……而這個劇,在大陸被認為是全明星卡士。在北京,兩個重要的話劇團我們叫「院團制度」,一個是人文藝術劇院,另一個是國家話劇院。這個劇就是國家話劇院的,所以有很多明星,包括章子怡、孫紅雷也都是國家話劇院的,以這個陣容來香港,大家時間上又可以,主辦方又要有魄力及條件,也許這一次他們(康文署)被劉生截了糊吧。

蘋:現劇中所有演員原班人馬的搬來香港,有沒有想過加入香港演員?

劉:每個劇目都有他的長相,有他的特質,這一班演員,我沒有想過他在香港就夠卡士,但既然它這麼完整,有這個陣容來香港,我們用文化溝通作為方向,而我也沒有要它普及的野心!這個戲,我希望這段時間在香港出現,作為三地交流,到了五年十年後,也許就不需要了。

票房計算

蘋:進場看了吧,吸引你的是甚麼?

劉:我看了。其實老舍有很多劇目,這個與《茶館》有異曲同功之妙,但更加家庭。令我感動的是香港缺少了左鄰右里關係,它令我想起我細個住在鑽石山。我不知道這個是不是所有人的回憶,但我鍾意。現在人家會很奇怪,我會與鄰居去吃飯、打招呼,甚至去拜年,但我覺得這些事要長存呀!

蘋:林奕華,改編經典你可在行了,你怎看搬劇來港演出?

林:《四世同堂》作為一個小說,已有一個地位。它裏面說的一些主題,你作為近代中國人,那些人際關係,你一輩子都跑不掉的,例如說「你甚麼時候可以有自我」、「甚麼時候團結是力量」呢,這有其普遍性。有一件事我覺得很有趣,這套戲由小說開始,這麼多傳統價值在裏面,而演員的做法,又與我們看電視電影不同,話劇來到中國剛好一百年了,北方與南方還是很不一樣。

蘋:早陣子有人在網上爭辯香港文化低俗,精緻文化到底有沒有人看呢?如果從生意角度來看,票房怎計算?

劉:計算唔到的。生意角度,不行!只是我自己喜歡舞台,你當我在玩一個玩具吧,只是我這個玩具,想讓舞台劇界別的人看到,作個溝通,因為大家可能已忘記了,我也是舞台劇出身的!剛剛我撞到KingSir(鍾景輝),當年我寫劇本拿獎時,就是KingSir頒獎給我們,我只是再拿入場券,入番舞台劇這一行。我們可以繼續有《桃姐》,但我們不能沒有舞台呀!電影方面,99%都已是看「大環境」了,過去幾年本土電影剩番《桃姐》、《打擂台》、《歲月神偷》,再加上每年兩套賀歲片,就這麼多了!所以要做本土文化,我們可以先在舞台做起呀,去年共300多個劇場演出,不算少呀!中國也一樣,電影有百多億票房,但劇場的票房有300多億!」

林:如果計人頭,香港看劇場的人有時比電影的人更多。這方面,不只看主辦,也看行銷,看包裝,看教育。比起台灣大陸,我們吃虧的是媒體對文化藝術,比中台冷淡得多了,甚至有點抗拒。

劉德華上一次入場看劇,是黃子華的《男磨坊》(ART),林:「三個男人,好朋友,三種價值觀,一天A說:我跟B的友誼開始受考驗了,因為他買了一張好貴的畫,但畫是白色的,上面只有一條白線。」劉:「這戲講價值觀!就等於點解Birkin(手袋)要咁貴呢?唔知,但你就係要有,這戲好適合香港。」

《四世同堂》

日期:4月7日19:30

4月8日14:30、19:30

票價:晚場($680/$380/$200)

日場($480/$250/**$140)**折扣優惠

地點:香港文化中心大劇院

查詢:27519118

網址: http://www.focusgroup.cc