我們已多次提及硬件不足是香港在躍升國際都會之路的最大障礙。上星期公佈的最新通脹數據再次對此印證:1月份核心通脹率高達6.7%。官方解釋這是由於季節性因素,未來數月的物價水平應隨經濟放緩、失業率上升而回落,事實上早在去年年中起政府已不斷重彈此調,但核心通脹率卻在去年底連續三個月錄得6.4%!

政府經濟師如何作出全年3.5%的通脹預測不得而知,但連鎖快餐店在去年已加價三次,市民大眾應深有感受。

香港的通脹有一半是源於飛漲的寫字樓、商舖及住宅租金,歸根究底正是由各項硬件的短缺引起。港府應對症下藥,大幅增加土地供應,以增建酒店、商場、寫字樓、住宅,紓緩企業及市民正面對的通脹壓力,並釋放香港潛能,以免佔香港產值93%的服務業能力受硬件不足所困。

事實勝於雄辯,酒店房租租金在2011年急升四成;商舖租金升逾三成;寫字樓租金則上升近兩成,連政府接連出招打擊、成交萎縮的住宅市場,租金全年也升了8%。假如我們相信市場機制,租金正是物業供求情況的最重要指標。更甚的是,各項物業租金指數在與97年高位比較下,現時酒店房租為97年的2.5倍,商舖及商廈也高達當年兩倍,而住宅租金則才剛剛升越97年水平。毫無疑問,目前的物業市場以酒店短缺最嚴重,商舖、寫字樓次之,最後才是住宅。

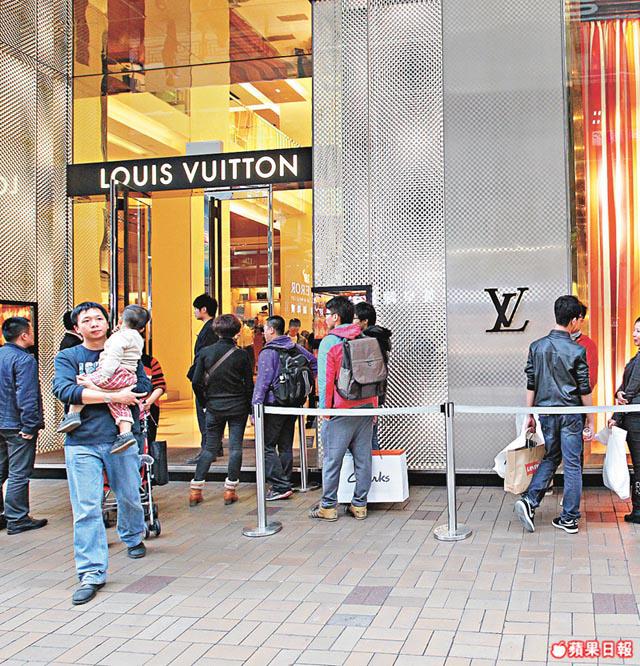

「一國一市場」帶來的大量內地旅客和商機令酒店房租暴漲,更出現聖誕、春節旺季期間酒店全面爆滿,遊客被迫入住劏房的驚人境況;其次便是商場、地舖,廣東道名店外內地大排長龍成為常態,天價舖租令一般本地特色小店難以生存,只剩下品牌服飾、珠寶、鐘錶等服務內地客為主的高利潤店舖,金鐘廊亦恐怕不久將來變成「金錶廊」。另一方面,在環球經濟重心西向東移下,香港成為跨國企業進軍亞洲之橋頭堡,各地企業對香港寫字樓的高需求,令寫字樓租金在歐債危機陰影籠罩下仍保持升勢,香港依然以壓倒性姿態「蟬聯」全球各大城市商廈租金排行榜首位。換言之,商業物業短缺情況實比住宅嚴重得多。

本末倒置 恐負資產重臨

可是,政府對此卻彷彿視而不見。2011年施政報告最大篇幅還是在重建居屋上,並表示要解決房屋短缺、市民上樓難的困境。可是,針對短缺情況比住宅嚴重得多的寫字樓供應,特首卻只在「起動九龍東」、「活化工廠」等部份輕輕帶過,對商場、酒店短缺的情況更是隻字不提。政府本年度的賣地表上仍然只側重住宅用地,用作酒店及商貿的地皮卻只有小地一兩幅,少得不成比例。很明顯,政府是本末倒置,提供更多住宅單位讓市民「安居」無疑重要,但講到底,市民實際收入才是支持物業市場的根本條件(realincometosupportrealestate)。

統計處推算三十年內香港將增加200萬人口,這200萬人不單需要有容身之所,更重要的是要有上班的地方!商廈租金高昂已令跨國企業把職位遷往租金較低的新加坡、上海等地,中、小企營運困難,租金成本轉嫁本地及外來顧客,若情況持續,不僅香港在國際上的競爭力會被嚴重削弱,長此下去,當別國城市發展成業務中心(hub),屆時香港的租金再低、與內地經濟如何緊密都無法讓這些企業回心轉意把職位遷回香港。就算此刻「置安心」和居屋能勉強讓市民「上車」,但就業機會流失之下只會重蹈98年大量業主被迫斷供甚至負資產的覆轍。故此,政府絕對應該加大力度增加商廈和商場的供應:要安居,必先樂業。香港地少人多,必須善用每片可迅速發展的土地以解決硬件短缺問題。在廣東道被逼變成行人專用區前,我們必須興建更多商場。我們在第三份研究報告中提到兩個極具潛力的大規模商場發展方案──「環球薈」及我們稱之為「Sub-Culture」的西九地下商場。

巨型中心 港服務業晒冷

我們構想中的「環球薈」為一個位處機場博覽館旁的零地價地皮、總樓面面積可達1100萬平方呎的超巨型綜合服務業中心,當中可容納包含醫療、教育服務中心、停車場、酒店等設施。東涌及機場區域可說是最佳選址,隨着港珠澳大橋於2016年建成,東涌將位處7000萬人口的珠江三角洲的中心地帶,屆時珠三角的大量旅客可便捷地直達「環球薈」購物及享用香港高質素醫療、教育等服務。

「環球薈」能夠紓緩市區零售空間嚴重不足,更能刺激東涌發展成一個規模媲美沙田的大型新市鎮。我們預計環球薈以及機場第三條跑道等工程項目提供的職位足可支持一個40萬人口以上的社區發展,東涌將不再是交通不便、萬事俱缺的地方,而是接待訪港旅客、展現香港世界級服務業的橋頭堡。

「Sub-Culture」則是座落在西九文化區地底、毗鄰廣深港高鐵總站的200萬呎大型商場。它無疑將能疏導現時被內地客「逼爆」的廣東道,使區內租金不致繼續無止境飆升。而Sub-Culture帶來的龐大租金收益更可補貼地面西九文化區的營運成本,提供更多經費供文化區發展,同時亦能為文化區帶來更多人流。這實在是「商業滋養文化」的極佳體現。

硬件不足 禍延達三代人

香港雖然地少,但通過有創意、有遠見的規劃,其實尚有不少空間可以發展新的商場、商廈等硬件,關鍵只在於政府能否認清商業硬件短缺問題的迫切性,下定決心為香港將來投資。商業物業供應不足影響了香港三代人的福祉,退休人士積蓄因通脹不斷貶值、年青一代就業前景堪虞、中年人士「上憂高堂、下憂妻房」更倍感苦惱。有見及此,增加商業硬件供應必須是政府在黃金五年中的關鍵課題。

Thiscityisflying系列之九

作者

林奮強:香港黃金五十創辦人,前瑞士銀行分析員及基金經理

楊瑋婷:香港黃金五十成員,現時為執業律師

林子傑:香港黃金五十成員,現為財富管理公司之首席投資總監