圍繞大坑的話題,重點在吃。吃「只限會員」的,吃氣氛和裝潢的,吃開飯網最火的;還有大吃小的,連鎖吃獨立的,外來吃本地的,業主吃租客的。Youarewhatyoueat——若講這老話的十八世紀法國學者薩瓦蘭,能夠跟牌檔馮老闆、剪髮阿成、舞火龍輝哥、粥店陳媽,還有整的士座位的黃仔碰個面的話,就會明白在大坑,吃本身,就是政治——今時今日的大坑,很難只談風月。

撰文:梁東

攝影:陳盛臣

香港太小,寸步難行,正因為小,成就了全球最濃縮的小城。一個區,一條街,也有萬千故事在裏邊,每天各自上演又互相扣緊,我們作為旁觀者,其實也是路人甲乙丙,無關痛癢卻缺一不可。

保育

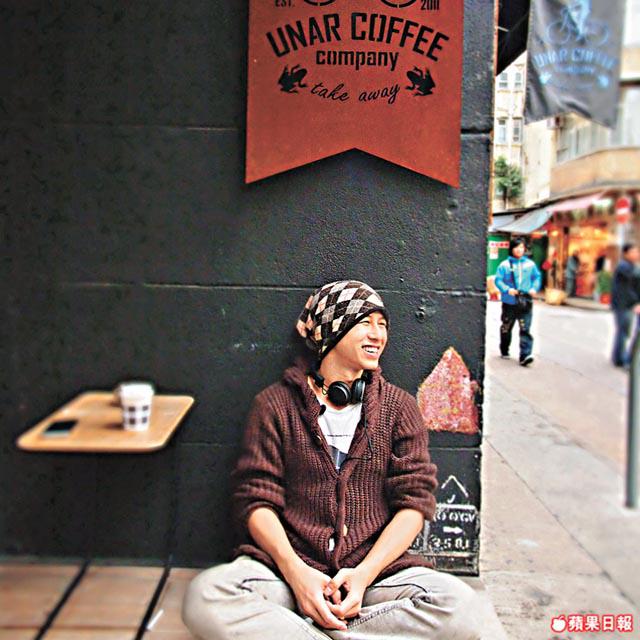

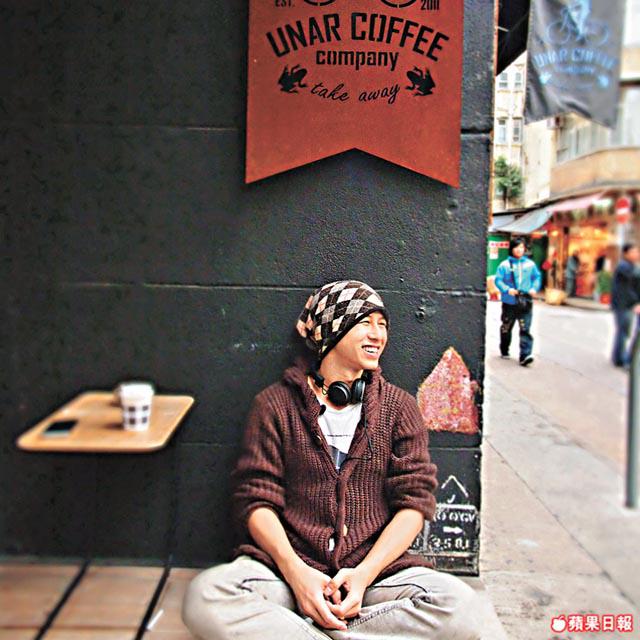

地下傢俬陳列,二樓室內設計,三樓做平面設計,再另闢地方開設UnarCoffee聚人流。全黑的「FEELSOGOOD」搬到安庶庇街施弼街交界整幢1933年的戰前唐樓,全因田生收購其大坑舊址。合夥人Sammi:「成件事很有趣,我好彩遇到呢度業主,業主好想保育呢度,想要租單一租客,宗旨要keep住外表。

唐樓

畢竟做生意的人比保育的人要多,戰後唐樓那些的一磚一瓦,絕色美麗,已買少見少。

尋寶

一般人都從天后進入大坑,經過銅鑼灣道、蓮花街一直吃到「食街」浣紗街,其實書館街、新村街、京街、安庶庇街處處可尋寶,願你可睜開眼睛,在歷史給吃掉前,吃個夠。

牌檔

港島區餘下的牌檔不多,除了中環以外,就是大坑。有趣的是,兩間都在安庶庇街的一頭一尾。頭是近施弼街的「炳記」,馮姓,已做到第三代,在大坑超過50年,我認為茶檔本身就是上一代的meetingplace,所以星巴克那種所謂thethirdplace的說法,其實不算很新的社區概念,「炳記」可以說發揮了像星巴克般的功能。

系統

大坑最有意思的建築特色,不單局限於戰前的唐樓,而是街道的規劃,街坊及商戶於網絡內如何自發地協調(如行人路上的露天咖啡店),演活各種可能和功能,後巷便是其中一例。

天台

天台向東北,大廈月前被收購,對面唐樓地舖是維修的士座椅的「黃仔」,後面是華倫街兩個新盤。書館街兩樓之間可見銅鑼灣道上的中華遊樂會、銅鑼灣運動場,天清時甚至有一點維園景。

奇宅

不賣,只租,無歷史建築評級,新村街兩座相連的客家原住民居,地下連閣樓,租3萬8。

燒烤

阿成,書館街HairCollection老闆,在大坑做了salon廿幾年。很多走了的客也回來找他剪髮。有個患腦退化症的婆婆,明明搬走了,但每次理髮後總不滿意,堅持要找阿成。老人家不滿意的,大概是那份外面沒有的街坊情誼。重建會令大坑變得毫無特色,「以前舞火龍全大坑地舖擺爐燒烤,啲樓收吓收吓,大坑變咗銅鑼灣跑馬地,係遲早問題。我接受呢個係自由社會,係無想過會咁快就變成咁啫!」

火龍

陳德輝46年生於大坑,細個舞花燈,60年代開始舞龍身,70年代做火龍總指揮至今,大坑人都尊稱他做輝哥。收樓減少了人口,自然影響到每年中秋前後的大坑舞火龍。「舞火龍之前會沿門勸捐。大坑多收購,好多六層高嘅,人都搬晒出去,上到去黑晒至知,有啲仲封埋條,好似喺大陸犯事俾人封屋咁。」上年5月,大坑舞火龍被列入第三批「中國國家級非物質文化遺產」名錄。問題是,留得住火龍,卻留不住舞火龍的人——這算不算是個問題?

年代

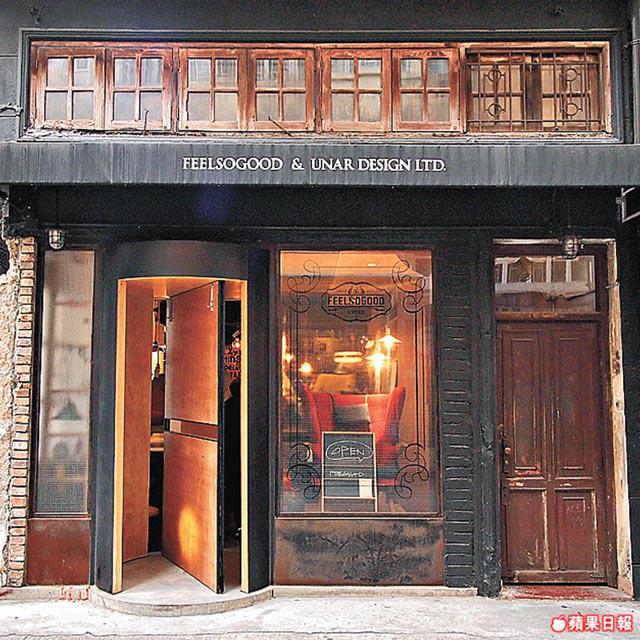

前4As廣告公司創作總監店長Billie,四年前入大坑書館街開設美藝小手作坊LaBelleEpoque,見證大坑變天最厲害的年代。「潮流嘅嘢,有來有去。只要政府唔好搞,it’sgood,呢度係自由市場,價高者得。」LaBelleEpoque其實是法國19世紀末開始的「美好年代」,至於大坑的「美好年代」,是正在推倒重來,還是像Billie的網址所寫:「像青春小鳥,一去不返」了?

音樂

新村街的soundtrack由德發水電提供。他的選曲,集中七十年代後期至九十年代中期的廣東歌,無驚喜,但每次經過都對這位低調的DJ心存感激。

活化

任何時候也希望時裝能夠超越時尚,Masami及Baron開設的microwave有這樣的潛力,也是書館街暫時最有charm的活化實驗。媒體報道總是側重其捧場客徐濠縈,但賣古着跟百年舊社區這個有機結合才是亮點,簡約裝修則讓我想到斯德哥爾摩,或京都。

隱世

microwave分支,No.5主打意菜,連同鄰號日菜「五穀」,三名員工,非家庭式經營,格局認真。「No.5」刻意偏離浣紗街,選址十室九空的新村街,唔係唔信邪,反而有野心做隱世名店,阿本信香港人喜歡捐窿捐罅搵食,希望用口碑帶來生意,同時唔想大財團連鎖店改變大坑風貌。「大坑似外國小鎮,居民好friendly,可惜成個香港(重建強拍風氣)咁樣行緊,無可避免,適者生存。」

煮婦

京街布朗街交界的康記,開業近40年。陳氏一家八口住浣紗街500呎唐樓,每朝四點起身煲粥,六點開店,晚上洗刷乾淨門口地下後,凌晨一點半關門。新鮮手拉蝦米腸賣八蚊,加了白果腐竹的明火白粥八蚊,用日本麪粉製作的油炸鬼也只是六蚊,用料認真,製法用心。陳家必須一年到晚總動員,才能應付舖租和屋租。前陣子我住在浣紗街唐六樓的時候,有趟病了,打電話叫外賣,陳生竟然叫自己兒子親自送粥上來。這門生意,我沒法不支持。

谷太

開業四個月,專做奶奶的水餃,谷媽媽小店慢慢上了軌道。「以前住九龍塘,第一次來大坑幫阿Jo(谷祖琳,其小甜谷在書館街布朗街交界)手,發覺街坊好有親切感,守望相助。初時大家未認識,有次食環來掃蕩,我去通知康記收枱,就熟絡了。後來知道了向食環不停投訴的是外人,街坊都說一定不會是自己人,大家都想呢度旺啲,因為以前仲熱鬧,夜晚巷仔都有手推車,大家都擔張凳仔出來食嘢,後來式微了才變做車房。」今天,輪到車房式微,大坑大概正準備輪迴。