張震揚(Martin)跟一般搞攝影的藝術家不同,他不像,至少穿得不像,談吐也不像。但Martin擁有攝影師獨有的眼睛,說故事能力強,愛用比喻,思辯技巧高。這人對攝影,有種近乎信仰的堅定,到現在他還時刻探求攝影的真實性,每次入黑房還是會感到無比的亢奮。「我成日講到攝影好大件事,但其實真係好大件事!」新近的作品,是一堆不能賣得好價錢的針孔相機作品,所以他無錢,所以說他比很多藝術家,更藝術家。

文:梁東

圖片提供:張震揚

關於張震揚

他是一個禮貌周周而又很市井的攝影師。78年生於香港,studiotm創辦人及主創人員之一。17歲買入第一台Rolleiflex,2001年澳洲維多利亞藝術學院畢業,同年其探討身份認同的作品「DuckCam—Melbourne(2001)」,被新墨西哥州的美國針孔資源中心(PinholeResource)收藏。個人網站: http://www.martincheung.com

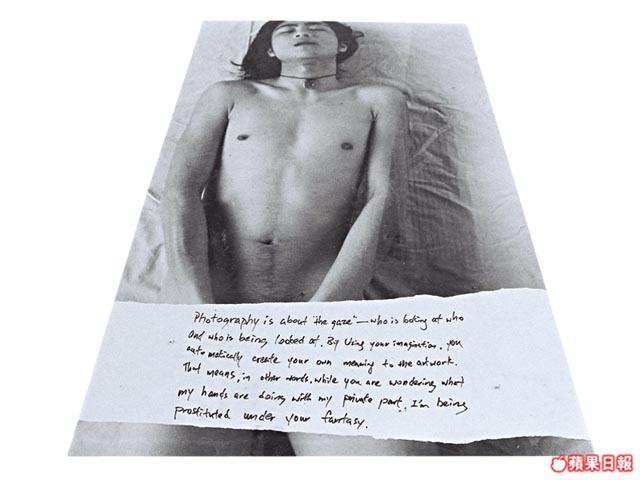

我=燒鴨=唐人街=中國

去年有段時間,Martin很紅。上電視節目《千奇百趣》,示範如何將燒鴨挖空挑孔,並置入相紙變成針孔相機,公認「爆趣」。燒鴨相機背後的奇,其實趣在身份認同。97年,Martin在墨爾本開始了日間是藝術系學生、晚上是侍應執碼的雙重生活。那時,差不多整條唐人街都知道誰是MartinCheung。「我是那裏唯一一個留住鬚紮住辮的(中國人)侍應。這是一種身份。西方人覺得中國文化等於舞龍舞獅,等於紅色,等於豆漿、炒飯、燒鴨。或者我政治不正確,但有人會覺得燒鴨很中國。燒鴨也是一種中國身份。」餐館裏的掛爐燒鴨,永遠望向唐人街。Martin說,這就是作品背後的隱喻。「就在那裏——其實我怎樣看唐人街?這就是我跟燒鴨share的相同身份。」但更厲害的自我探索作品,是大一時脫光後的自拍作品「Prostitution(賣淫)」。是誰賣淫?「我那時一直在想,甚麼是當代藝術?你拿起毛筆,寫幾個大字,算不算當代藝術?或者算,如果你是徐冰(中國當代藝術家,書法作品《天書》、《地書》受西方藝評人重視)的話。當時未想通透,所以有了這個作品——一個相機,放在兩米高的地方,然後脫了自己所有衣服,雙手掩着私處,就開始拍。作品完成後擋着gallery的門,觀眾要跨過我才可以進入。」顯然是諷刺西方藝術權力體制的作品,但這樣國仇家恨的想法,都是前事。「十八九歲才夠薑這樣做,現在不敢了。」

仲諗,影吧喇!

學院派出身,慣了拍攝前先產生概念,才去想執行的路向。偏偏從墨爾本回來後,Martin去了Lomography打工,面對著名「黃金十誡」裏的規條「Don'tThink,JustShoot」,甚至後來大行其道的極速抓拍文化(Snapshot),有點格格不入。「很多人說喜歡攝影,喜歡捕捉,喜歡拍下那一刻。但攝影是否只關於捕捉呢?攝影的真實性,是否只關於那一瞬間的呢?甚麼是最動人的一刻?甚麼是最歡樂的一刻?你從照片不可能看得出來,攝影也講了大話。照片是負責記錄了事物的時間性,那不是真實的全部,而且沒可能比那真實的一刻更正更真實,所以,是你催眠了自己,或電視廣告催眠了你,認為那一刻真係好正。有些事情,已被演繹至超越了攝影。」

他體內時針的運行速度,跟一般人總是不一樣。他說拍攝是種打獵的狀態,但自己不喜歡主動出擊狩獵,於是喜歡選擇坐下來等——打開相機的針孔,慢慢的等光進來,這是他喜歡針孔的原因。第一次接觸針孔攝影,是大學時一個針孔workshop,但感覺很不濟,玩了一次便算。到放暑假在家無事幹,才再用針孔試拍,拍了整整一星期,出來的影像全部失焦,Martin開始克服這種技術,並對針孔產生了新的看法。「針孔淡化了自己攝影師的身份,攻擊性很低。只需要很單純地,睇到想影的,就放低相機,用窿來曝光,曝光時間由幾秒到幾小時都可以——跟住同個friend傾兩分鐘,然後,影完咯,好咯!毋須對着我的獵物,像射箭般,我射你!我射你!啪啪啪啪啪!」那麼死物呢?「我怕人家不喜歡被拍,怕給人拒絕,死物好一點。這是潛意識的事情。」

完全估你唔到

事實上,孔那麼小,曝光時間那麼長,而光源每刻也在變化,很難把那些數值測得準。稍有不準,照片便會長出一溜白煙。運氣好時,照片看上去氣氛很迷幻,mood很好,當然收貨與否,視乎你要求的是甚麼。正因為變數那麼多,事實上幾乎沒可能作出複製,因此有不少針孔作品是無價的。Martin大約示範過四次燒鴨相機,只錄得兩次成功。「我其實可以讀一點chemistry,令命中率高一點,後來決定不這樣做,因為我很嚮往這種今次得,但下次唔得的體驗。你問我影了甚麼,我是否知道自己影了甚麼呢?唔知就呃你嘅。鏡頭算比較接近眼球,但針孔完全不用鏡頭——我不是要神化針孔,但針孔係可以完全估唔到。由97年影到家,我都係知少少,對於出來的影像,有六成我唔知。作為攝影師,我喜歡控制很多事情,卻很喜歡針孔這種不確定、不能控制的狀態。我可以說我很享受(這種狀態),也很有型。如一般人穿起Visvim感覺到的那一種有型,哈哈哈!」

黃金十誡如何謹守?Don'tThink,JustShoot––看便按下快門,但其實看見與看不見也是一種選擇。選擇哪一刻按下快門也是一個選擇,而選擇從來不離思考。Martin於Lomo年代的抓拍作品,沒有明顯主題,故事性卻很強。

碗底味精湯粉調出來的《生命樹》

Martin說他很樂意跟人討論攝影這個題目,但缺乏對手。當然缺乏對手了,喜歡攝影的人,圍在一起研究相機還算平常。求捕捉那一刻而已,要去到討論攝影這麼嚴重嗎?「我成日講攝影係好大件事,而攝影確係一件好大嘅事。好似做衫,做衫都係一件好大嘅事。你想想,第一個人將蠶繭裏面的絲拉出來,扭埋一齊變做紗,第二個人識得將紗織到變做布,然後有第三個人將塊布裁剪到成為一件衫——即係由蠶繭變到COMMEdesGARCONS呀,幾瘋狂呀呢件事!」這不夠瘋狂,入黑房後的他會很亢奮,更狂。「將相紙放入一個裝滿藥水嘅紅A膠兜,白色嘅紙然後無端端有啲嘢湧現」,照片成像明明是個很化學的過程,他也覺得特別微妙。「好似我去學校教班都會食個用紅A膠碗裝嘅杯麪。熱水倒落午餐肉上面,然後一路一路流落公仔麪底,碗底味精嘅湯粉開始溶化,那過程根本就是泰倫斯馬力克電影《生命樹》的其中一幕。只是你看不到,其實在相機裏面也在發生這些行雲流水的事情。很多事情都如此微妙,攝影如是。」