彭志銘說:「以前啲簡體字書,你睇緊第一頁會透到第六頁,因為紙質太薄!」這一句講得真妙,回想80-90年代的簡體字書,外貌老實、設計呆滯、紙質粗糙,買回家就開始發黃。但這些年來,簡體書突飛猛進,書種又多,部份質素甚至超越了繁體書。縱使有人痛恨簡體,稱之為「殘體字」,但簡體字書每年出版20多萬種,書種極多,又平又靚,不讀簡體,損失的可是你!

記者:何兆彬

攝影:劉永發

不看簡體是固步自封

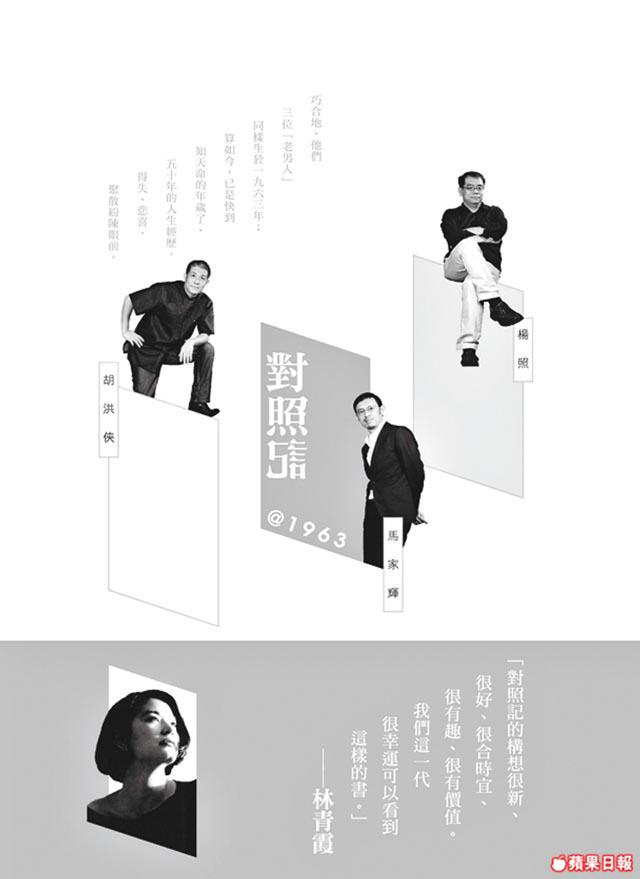

作家馬家輝在台大畢業,向來被認定是「台灣幫」,但近年作品原來先揀選在內地出版,他說:「十多年前,我一定是先出繁體,香港、台灣然後大陸,但近幾年開始先出內地版,然後出台灣繁體版。」在香港市面買到馬家輝的書,都是中台製作,「有些人會以為是因為銷量/版稅,不,是因為近年內地對封面設計等等都十分專業,而大陸讀者又十分認真,他們看完書,會寫幾千字書評投稿到報刊,又或寫信到出版社轉交作者,總之就很有回響!這對作者來說是一種滿足感。」月底馬家輝與楊照、胡洪俠三人合著一書《對照記@1963》,三個1963年出生的大男人齊齊寫成長經驗,也先出簡體版,「回歸15年來,我一直想在香港推動簡體字閱讀,但反應好冷淡,大家給我的感覺是:『點解我要睇簡體版?係咪想洗我腦?』我覺得好悲哀,中港台兩岸三地,一年共推出30萬種書,其中台灣約3萬,香港最多1萬,而內地就有20幾萬,不看簡體書,等於說向這20幾萬種書關上大門。」他本人回歸前就看很多簡體字書,「我是學界中人,讀的自然比一般人多。記得十多年前,我跟太太每個月都會上一次深圳買書。近年真正買得多是上『噹噹網』,比較之下,以前到深圳買書太痛苦了。」

香港出版輸足五條街

彭志銘,次文化堂社長。簡體字書,文史哲藝術,甚至「連國內版李居明都睇!」談到從前看簡體字書,他說:「90年代初,我跟劉天賜經常帶隊,到深圳書城買書。」如今他則多先在旺角的樓上書店購買,「先去博學軒,再去愉林、綠野仙蹤,幫襯那幾間窮書店。家全中國印刷最靚的印刷機,除了《蘋果》、《東方》,就在大陸,香港製作的書已輸緊五條街!無辦法,靚又靚過你,平又平過你,例如喬布斯本自傳,繁/簡版同日出,講真佢繙譯一定係衰,但係大陸人食慣地溝油,唔會覺得有問題!」簡體書突飛猛進,對本地出版業有何啟示?「總之唔會同大陸出版社合作,會繼續出本土文化的書,唔會為了錢放棄香港文化,捱窮就捱窮。」說此話,其實因為有過一段難忘經驗:「好幾年前,我出版過《石琪影話集》,後來上海復旦大學出版社跟我說想出版其中兩本,大家談好,實收16,000元,哪知道復旦大學出版社咁出名,但收極都收唔到數。」彭志銘詳述經過,負責的編輯先推說不會跟進,後來出版社要求彭擁有一個內地銀行戶口,找到後,他們又要求是美元戶口。窮追不果,彭志銘的上海文化界友人代為出頭,找到出版社門上去,出示卡片,才終於領得稿費,「因為朋友是上海有頭有面的人,對方才畀錢。當時出版社用個袋,裝滿了$20、$5的鈔票,明顯是剛剛湊足的,可見他們本來沒有打算付費。」自此彭志銘說不再跟內地人合作。

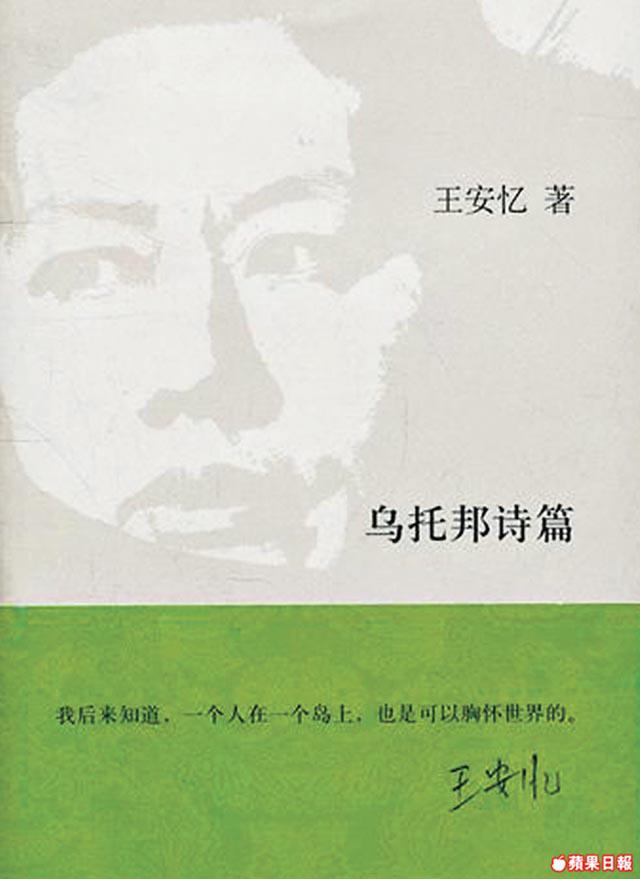

繁簡書各有最強

廖偉棠,作家,內地出生,九七年移居香港,這之前一直在廣州居住,但由於父親在港,他從小就看繁體字,「小學開始睇《讀者文摘》、《智力世界》,仲有《叮噹樂園》、《漫畫周刊》!我人生的處女作,就是在《A-Club》發表的,那篇文章寫《Z高達》!」他說,內地的兒童刊物與香港的大有不同,「香港的兒童刊物,無咁多政治負擔,內地的自小就告訴你:解放後中國怎樣與以前不同!」今天他繁簡書都有推出,但在香港出版繁體書始終自由很多,「我寫的內容,有時較反叛,預了會被內地編輯刪減,但在香港就不會。」寫作以外,廖偉棠也是書評人,每月都在網易書評(book.163.com)評點簡體書,「由於替網站寫書評,所以他們每個月都會寄一堆書給我,簡體書中,學術書比較強,因為學術書只會印刷幾百本,要得到國家/大學支持才能出版。」繁體書中,禁書最強,「如果要我推薦繁體書,我首先想到的一定是高華教授的《紅太陽是怎樣升起的》,這書其實出版了好久,但因為今年高華去世,又引起了熱潮,它厲害之處,是詳細分析了共產黨的權力鬥爭。」至於簡體,他推薦《情天一喇嘛》,「這本書由六世達賴喇嘛倉央嘉措撰寫,其實這是一本情詩!倉央嘉措因為戀愛,結果被剝奪了達賴喇嘛的身份,好早就死了,外間一直傳他是被毒死的,但他的情詩,在西藏流傳好廣,全都是關於他偷情。」