英女皇受英人景仰,香港人對這位「事頭婆」也絕不陌生。1997年前,港英政府部門的當眼處都會懸掛英女皇的肖像,電視台凌晨收台會播英國國歌、畫面顯示英女皇英姿,學生每年6月可放「英女皇壽辰」假期,中環熱點皇后大道中提醒香港曾是英國殖民地、郵票和硬幣都有女皇頭……無論她是英女皇抑或事頭婆,她都是港人的集體回憶。

事頭婆的由來,退休公務員黃小姐說:「英國管政府,政府管我哋,我哋咪叫佢做事頭婆,事頭婆唔可以得罪架。97前政府高層通常是洋人,97後好多都變成華人,以前講法治,而家就講人治,有時我哋都會諗『事頭婆係度的話唔會咁樣』。」

陶傑:西方文明象徵

旅居英國10多年的本地作家陶傑,對英女皇1975年首次訪港印象則非常深刻。「當時她穿着一襲紫色裙子,大有『紫氣東來』之意,彰顯身份與地位。」陶傑接受英國教育多年,一直視英女皇是「西方文明世界精神的象徵」,處理問題喜怒不形於色。

事頭婆的影響力,同樣深深印在其他港人腦海裏。60後楊先生說:「英女皇1975年到訪荃灣時,我仲讀緊小學,有份去揮國旗夾道歡迎,當時事頭婆坐督爺架車,由鐵馬開路駛過。事頭婆有君皇之氣,香港人對佢印象幾好架。」40後的鄭太,對事頭婆同樣豎指稱讚,她說:「事頭婆循規蹈矩,坊間很少會講她壞話。當年她到訪愛民邨,都唔會好似現任政府官員俾人感覺咁擾民。」

回歸後,特區政府決意不提歷史,新一代對事頭婆感覺恍如隔靴搔癢,90後的張婷婷說:「我睇電影和報紙先認識英女皇,我對她登基60周年沒太大感覺。」

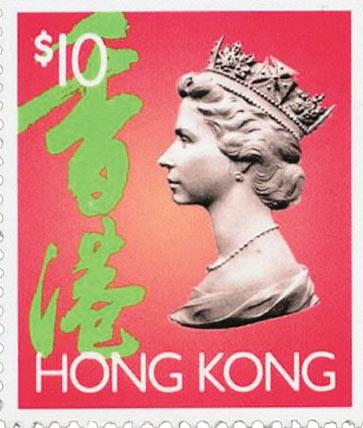

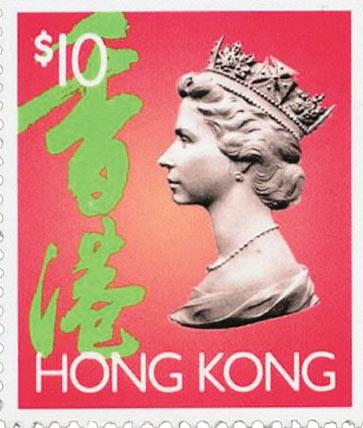

港人對事頭婆的回憶,或者可靠港英政府發行的硬幣和郵票緬懷一番。經營集郵及紙幣買賣22年的楊德指,80年代的郵票僅升值5%-10%,面值9.9港元的「小全張」,也僅升至100港元,英女皇硬幣更沒巿場,只有維多利亞女皇時期的銀幣才有收藏價值。港人若想向事頭婆表達敬意,可寫信往白金漢宮,說不定可得到英女皇回信。《蘋果》記者