在洛比桑過去的電影中,女角都動刀動槍,殺人如麻,楊紫瓊過往戲中的辛辣也不相伯仲。卻沒想到,二人合作的頭一回《昂山素姬》(theLady),楊手無寸鐵,對抗軍隊。當十數枝長槍對準她,威嚇她停下步來時,她還以微笑,然後向前再踏出一步又一步,穿過槍陣……

記者:何兆彬 攝影:潘志恆

蘋:《蘋果》記者 楊:楊紫瓊 洛:洛比桑

《MICHELLEYEOH》

毆打學生一幕 震驚

蘋:一些觀眾看這部電影,其中有幾幕都會令港人想起歷史,看得哭了?其中軍隊殘殺學生,香港觀眾都不期然想起六四;看到素姬被軟禁中獲諾貝爾和平獎,也很自然令人想起劉曉波……

楊:對對對。我在拍時,我的感受是很深的,當開拍毆打學生那一幕,我完全被震驚了。所以我覺得導演好叻,就是他先拍這一幕,結果這一幕完全停留在我腦海裏,成為我的經驗。到我後來演這角色時,就好像是我經歷過一樣。準備這戲,平日我會迫自己看很多新聞,阿拉伯之春不是有很多坦克嗎?我提自己:你看那些人多慘,但當這些在你面前發生,這是好難忘的。我們劉曉波獲和平獎,也同樣是被軟禁,結果我會很理解他們的家人,因為分離,會很痛苦。

蘋:據知當初你拿着劇本去找洛比桑,其實這電影最初是怎樣開拍的?

楊:當初我聽說有人想開拍這電影,我就叫公司去找。因為自己知道,昂山素姬!唯一亞洲女人,拿過諾貝爾和平獎,她如今還被軟禁,我知道這戲很有挑戰性。電影能娛樂觀眾,我當然開心,但如果既娛樂觀眾,又傳遞到訊息,滿足感豈不更大!

蘋:那麼你就拿着劇本,去找導演?

楊:最難是揀好導演,最初我與編劇構思時,就想到這個電影,一定要找個很陶醉這個題目的導演。我跟Luc相識多年了,我由《BigBlue》就很喜歡他的戲了。記得有一次我問他:「為甚麼我們不拍部戲呢?」他說:「大家太老友了,不會為了拍戲而拍戲。如果我們要拍,就要拍好的。」但我沒有放棄,我後來拿着劇本,就當他是Mentor(導師),叫他給點意見,因為他為人很直!結果他看了就問我很多問題,例如這個編劇寫的,是否原創,會否偷了別人的故事,因為坊間太多關於昂山素姬的書。但這編劇寫的故事,很着重素姬的丈夫那一邊,而坊間的書都沒有這方面描述。Luc又提我,如果接觸昂山素姬的丈夫(Dr.MichaelAris)家庭,一定要有書面協議,要人家讓你拍。其實素姬的家人(按:在英國)還是有點保護性的,因為當時素姬還被軟禁,但他們也很想把Dr.MichaelAris的故事講出來,結果大家同意──他們相信我們會尊重地拍,就放手不理了,我們也不會隔天就去問他細節。

洛比桑 有正義感

蘋:然後你就去找Luc了?

楊:當我就拿着劇本找Luc時,我叫他看看,沒想到翌日他就打給我說:「我似乎找到了18個月空檔!」你看一個導演,得看他的往績,Luc不是常常開戲,但我覺得他有正義感,這戲談到政治,在緬甸沒法拍,但當你是個自由的創作人,你心中只會想:「我要找個最好的方法去講這個故事。」Luc的電影,人物最重要,人家說他是動作導演,但你看《BigBlue》只是套動作片,就算你看《這個殺手不太冷》,Leon跟女孩在家中玩,那些細節拍得好好!

蘋:準備工作方面,你要學緬甸語,要學琴,又要減肥演絕食中的昂山素姬。那部份最難?

楊:一定是語言。緬甸話很另類,每個字都沒有尾音,最難在於同一番說話,因為語氣,十個人發音十個人都不同。結果我找過三個語言老師,第一個不知怎的,我每說一句她都笑;第二個老師呢,直至今天我還不能公開向他道謝,因為他還有家人在緬甸,他也擔心會有麻煩!

蘋:得悉拍攝尾段時,你到了緬甸見到昂山素姬時,可有跟她講緬甸話?

楊:我邊度夠膽死!我一直提自己,不要在她面前扮她!因為她的小動作好明顯,我由坐飛機開始,就一直提自己,千萬不要露出那些小動作。

蘋:去見她的情形如何?

楊:一切順利,過了境就直接去她家中,剛好那段時間她已被釋放,門外沒有守衞,每天都有很多人去看她。大門外有一小門,大家都可隨便出入。第二天我以為大家都不再相見了,卻在機場又撞到了她NLD(NationalLeagueforDemocracy)的黨員,原來他們在等昂山素姬,素姬在送兒子飛機。所以有一張相大家是沒有見過的,就是我跟她在禁區裏聊天。她很想知道外面的世界在發生甚麼事情,我又問她有甚麼計劃。她為人很直。

蘋:當電影拍到昂山素姬回國,特別是她開始絕食一幕,那感覺好真,戲中有幾段直情覺得你形神俱似,就像昂山素姬上身。你是怎做到的?

楊:電影早段拍英國那部份,戲中還看到Michelle──我自己,但一去到緬甸,我已忘了自己。到了緬甸,換上那套衫,我再走出來,突然我感受到那些人,一個個望住你,他們根本就當你是昂山素姬的望。我又不想令大家失望,因為昂山素姬對大家來說是多麼重要,我又覺得自己有一個責任去演好。所以之後我反而覺得一切都很容易,我已走進了那世界。

《LUCBESSON》

昂山公開演說 感動

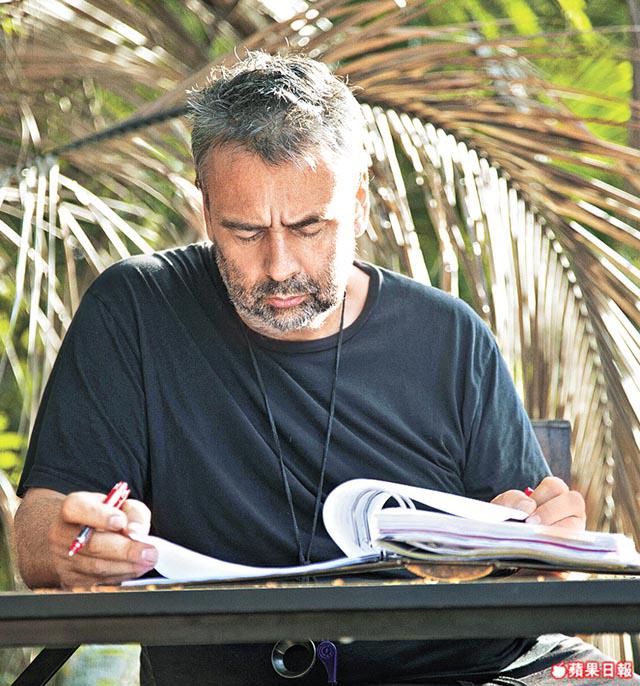

蘋:當你看到劇本,決定執導時,其實是戲中那部份打動了你?

洛:我被昂山素姬第一個公開演說感動了,當年她剛從英國回緬甸(按:昂山素姬3歲時父親被殺,她在英國長大),從沒有公開講話過,但她首次演說,就有一百萬人在廣場上聽她。她的講辭很誠懇,她說「你們未必認識我」──這剛好與政客相反,政客一定講大話吹捧自己。但她很真,人民都被她感動了。我也被劇本最後20分鐘感動,當她與丈夫在露台最後一次相處,對話。

蘋:你曾形容這電影是「改變生命」的作品,此話怎說?

洛:從個人立場來說,的確如此。因為如今社會政治有腐敗、經濟有腐敗、運動也有腐敗、宗教也有腐敗,我們相信誰好?我們只是凡人,除了家人,到底該信誰好了?社會上不是很多公眾人物/典範,是我們可跟從的;再者,我們遇上了昂山素姬,對我來說,她替我真正定義了「好人」,現在我們有個參考了。我肯定自己不會像她那麼好,但我知道方向了。

蘋:導演,戲中軍隊殘殺學生,港人難免想起六四;看到素姬被軟禁中獲諾貝爾和平獎,也很自然令人想起劉曉波……

洛:六四,是一個人擋住坦克那一年嗎?我想……這對外國人來說,我們很難去判斷,我也不想多談。如果看法國歷史,我們也多次出錯,例如在北非、在印尼。但當我來到中國,比起十年前,如今我看到很多笑容,我看到年輕男女親嘴……當我是個外人,久不久來一次,會覺得很明顯,中國進步了,人民比以前快樂了。當然不完美,但只要它在進步,我想鼓勵它。就算自由不是100%,但也在進步,你知道嗎?五年前在緬甸,你帶一本《時代》雜誌進去,你就要坐牢了!但在中國,你可以表達、你可以閱讀、看電影、到處去、可以做愛。

從我看來,歐洲人如今很不開心,經濟危機,大家很擔憂,但中國人很快樂,我們開始羨慕你們!中國並不完美,但我很尊敬中國:怎樣能管治十億人了?法國只有6,000萬人。

蘋:導演,片中我們看到你描寫愛情、自由、民主,三者那個對你來說最重要?

洛:愛!男女之愛,朋友之愛,家庭之愛,愛是心之液,沒有愛,你就不是人類了。我也常活在愛之中,我愛我妻,我的孩子,我的生命。

看劇本哭了很多遍

蘋:這電影劇本寫了三年,為甚麼要寫這麼久?

洛:因為要搜集資料。她的朋友、家人已經不見她十年了,所以你得一個一個人的去見,以確定資料是無誤。我們找過國際人權監際,看了幾千頁報告,又去見一些社會運動份子,再找相關的緬甸人查證。為了確定電影描述的一切準確,這過程難免會很長。

蘋:你在接到劇本之前,對昂山素姬知道得多嗎?

洛:不多。就像所有人一樣,只知道她得過諾貝爾和平獎,知道她在緬甸以和平方式為民主抗戰,知道早幾年有幾個美國人,游水渡湖去見她,結果她被罰多軟禁三年!我知道人家叫她「鋼蘭花」(SteelOrchid),但我只覺得她是個很堅強的形象。直至我看到劇本,我很驚奇,我哭了多遍。她是一個人,她也是個妻子、是個母親,但當緬甸群眾呼喚她出來,我試圖想像她當時感受是怎樣。我愛這個故事,是因為素姬所有決定都出於愛,她丈夫是個特別好的人,他容許素姬回緬甸,基本上他是為了緬甸而死的!否則昂山素姬無法完成這麼多年的抗爭。所以這個女人的故事,是關於人類,關於愛、忠誠、友誼、分享,這些東西成就一個人。但在今天的社會,我們每天都在喪失這些價值。今日,大家先講錢,談好了,再談其他,但金錢永遠不會告訴我我是誰,愛才能令我明白我是誰。一男一女,要相愛才會有嬰兒,而我們就是這個嬰兒,我們是從愛中誕生的,而不是錢。

蘋:最後你也見到了昂山素姬本人,對嗎?

洛:對,我留在緬甸三天,大家甚麼都談。她比我想像中更好,更開放、更好奇,她很易相處,Sheisamazing!

蘋:如果早幾年你告訴影迷,你要跟楊紫瓊合作,他們一定以為很多動作,槍戰連連。

洛:很可能會這樣。但真正認識的,就未必這麼想了。我嘗試每部電影都有所不同,動作、黑白、動畫,每次都盡量去開拓。

蘋:以往楊紫瓊都打功夫,今次她以纖纖之手,加上笑容來對抗槍枝,這方面你是怎樣去準備?

洛:首先我得講,楊紫瓊是個好演員!但發行商、製作人往往沒有幻想力,想像不到她在功夫片以外會有表現。但我一直知道,她是個傑出演員,而為了演出,她會付出她的全部!其實我們是朋友,認識好久了,但太久了,一直都說「如果有機會大家要合作」,這次真的合作了。

蘋:跟Michelle首次合作,感覺如何?

洛:跟她合作很容易。你知道,當你是個亞洲演員,很難在歐美獲得好角色,很傷感,其實我想多看不同種族的演員。當她確定會演這角色,她很勤力,每天學緬甸語學鋼琴學英國口音,幾乎全年不休的去準備。所以作為導演,我的工作變容易了。而對我來說,最難是我要確定一切是逼真的。現場拍攝有200個緬甸人,小事我都會問:是這樣的嗎?我不想緬甸人一看就說:哎,荷李活電影亂搞嘛!我希望電影盡量逼真,也想尊重緬甸人。

蘋:電影以昂山素姬的名言作結:「請用你的自由來宣傳我們的(PleaseUseYourLibertytoPromoteOurs)。」這是你拍這電影的原因嗎?

洛:對,這是部份原因。就像Bono(樂隊U2)為昂山素姬寫了一首歌一樣。因為他們無法用自己的創作來表達心聲,我希望,有一天緬甸人能用電影來拍他們的故事。