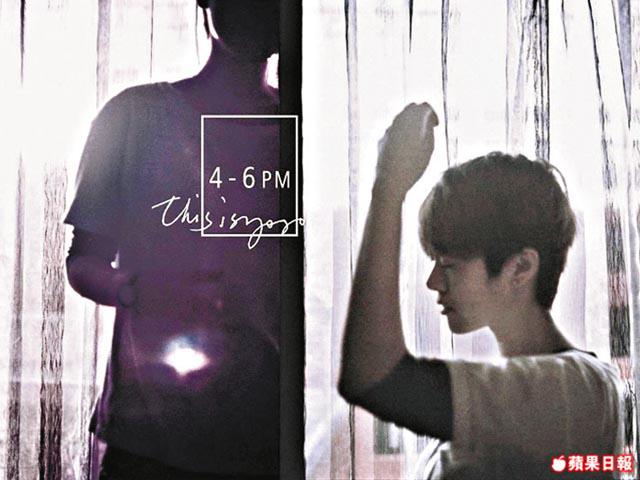

誰會想得出在隧道集體唱歌?大概就是岑寧兒這一類人。大路介紹她的方法—在紅館演唱連主角陳奕迅也溶化了,師傅是李宗盛、表哥是Swing的Jerald、父母是岑建勳和劉天蘭;清新點的介紹—唱K喜歡唱和音,剛完成了於行人隧道舉行的一日完巡迴演唱、BPM不是80便100。甚麼行人隧道演唱?甚麼BPM?這女孩是甚麼人來的?

撰文:梁東

攝影(人物):陳盛臣

場地提供:CHENMIJI

岑寧兒(Yoyo)有開微博,粉絲不算多,僅過了萬,但很多頂級歌手如林憶蓮等都粉她、挺她。她戶口上的介紹,寫着「和音萬歲」四字。她在香港長大,念國際學校,自小成為合唱團中堅,17歲到多倫多念書,05年大學畢業後,到北京替李宗盛任音樂總監的音樂劇《電影之歌》當導演助理。《加州紅903黃金組合音樂會—凸》算其首個properconcert,擔任主唱的和音,那年她23歲。岑去年開小型音樂會,出EP,很多人義務轉發奔走相告。是否跟大家所謂的人緣好有關,這我倒不能太確定……能確定的,是她非常喜歡唱,而大家都很喜歡真心喜歡唱而且能唱的人,因為這樣的人越來越少。

黃金組合

第一個找岑寧兒做和音的是表哥Jerald(Swing成員)。她說,Jerald一直很想一些沒太多機會做session的人來玩sessions,包括和音。到了07年的《凸》,陳奕迅、EricKwok,還有陳冠希,這是Jerald第一次當上音樂會的musicdirector。「Jerald好想搵我同我那班朋友,一搵就搵齊6個。他看到我們之間一個很重要的value,就是默契,那時候我們已經有一個屬於自己的體系。我們自己完全自動波,他不需要理會我們會怎樣寫譜—當時我們甚至不會寫譜,寫的是我們自己明白的所謂譜—沒有1、2、3、4,只有do、re、mi、fa,只用合唱團的語言已經夠了,因為我們不用跟其他和音溝通。」

對,不住的說「我們」,因為其實香港唱和音的人本來都是一個一個單打獨鬥的「我」,唯獨岑的和聲團隊Charatay(讀:Ka-Ra-Tay,重音節在Tay),是一黨的。這個喜歡唱歌的黨組成於微時,一直不唱主音。人家獨霸K房就是想拿那個開個唱的感覺,但這個黨總喜歡搵個主音出來唱和音;去演唱會看現場,歌迷很喜歡跟着歌手大合唱,他們也一樣,只是開口唱的是和音。「因為好玩、好鍾意和音,啲音怪啲,是另外一個世界的東西。和音的學問,是無論唞氣、語氣,都是負責輔助的,不可以跳出來,不能太有特色,整個人的思想模式很不一樣。」

完成了《凸》,開心是固然的,但更細緻的描述可能是,岑寧兒首次體驗了香港式freelancer(自由工作者)的位置感,在《凸》之後,感到一點幸運,甚至幸福。「我們沒有(上台出騷的)經驗。其實Jerald可以隨便找幾個熟悉的、老練的和音,這才夠安全。如果任何人有complaint,作為交代,Jerald可以說,『我已經找了這些前輩,已經用到這些前輩了,還想怎樣?』,但他沒有。選新的班底,新的和音,是他的dream。將機會交給一班無profile、completelybrandnew的人,是要孭飛的,孭上承擔人家質疑你的風險。他敢幫Charatay孭飛,而那是Jerald第一個孭飛的音樂會。」黃金組合,就是這樣煉成。2010年,陳奕迅將紅館舞台交給岑,在《DUO》演唱會中一人唱《TheEndoftheWorld》,岑的名字入了屋,火了起來,然後過着一星期飛兩個城市的走台生活,那是後話。

北京很靜,香港很累

多倫多畢業後,岑寧兒到北京工作了四個月,遇到了老師李宗盛,大哥叫她選一個城市住下來,學樂器、學寫歌。岑選北京,覺得「北京很大,很空曠、很靜、很少東西分心,很合適閉關式修煉」,但實情是她入了山窿,與世隔絕,連facebook也上不到,到後來總算適應下來,卻不喜歡。「我可以適應,但也可以不喜歡吧。」她說。

那香港怎樣?香港當然累人。這種累,不是體力勞動的累,是身份(被)認同過程產生的累,也是精神靈魂角力的累。「我到加拿大,人家覺得我是香港來的,到了北京,我就變成了從加拿大來的一個人,但我覺得自己還算是個香港人。但這個地方就是會產生一種很會執生的人出來,這沒辦法,逼出來的,這是一個高壓的系統出來的東西。」更累人的地方是,適應過後的持續抗衡。「到了北京,我才想到,是否應該吃北京人吃的,講他們講的?慢慢我覺得不對勁。應該是這樣的:哪個城市容許我如何做,我便如何地成為那城市的一部份。香港是容許很多種人住下來的城市,包括我這類連中文也寫不好的人—本來。尤其以前英國人的舊時代。所以,我有時很怕回來,怕自己抵抗力不夠高,你可以住西貢,維持到自己的節奏,但我怕有天自己會累。用自己去抗衡一個城市的節奏是很累的。」

後記

我第一次聽岑寧兒的聲音,來自台灣的StreetVoice(街聲)網站。對,岑的聲音像街聲—一種你很想在街上面用耳筒時聽音樂時聽到的聲音。岑在街聲開了一個戶口,把自己寫的demo上載,還要好好把自己的作品分類落tag(加標籤),以方便人家認識其音樂。「我不擅長歸類,click了simplelife這個標簽,後來才知道是個campaign(台灣的《簡單生活節》)。但我追求那種生活。世界很複雜,太多mixedmessages了,翻開雜誌,都係叫人買嘢、掙錢、借錢。我最近想的事情是,叫自己簡單啲,如果唔係會癲,要搞清楚need同want,搞清楚已經可以簡單很多。自己寫出來的東西也是,不是80(BPM)便100,《沒故事的人》是112,已經算快,也不是刻意的,只是拿着結他掃掃掃就這樣了,隻隻這樣是否很悶呢?」唔係呀,我覺得小清新還不錯。「唔,人是這樣便這樣了,無所謂的。」岑說。

關於Charatay

Charatay是興趣小組,興趣是唱和音,多年如是;就算表演,本來也只是想開party玩,到現在也如是。岑寧兒強調他們不是indie,只是無端端變了indie,因為他們只是做了indie會做的事情,就是自己book場表演開音樂會。早前參與了《張山十二年隧道演唱會》,玩嘢是玩嘢了一點,但實際上有考慮隧道作為天然迴音牆的功能,加上免費,誰人也可以來聽,這樣的音樂會不能不like。隧道巡演於去年12月底發生,途經天水圍天秀輕鐵站、大埔廣福邨和大埔墟之間林村河側、將軍澳寶琳北路寶豐路交界前往將軍澳官立中學等,引來不少死硬粉絲追聲,離晒大譜,但很厲害。