今日大年初一,所有店舖休息,人人不用上班,一家大小拜年……以上種種,已不復見。城市人過春節跟平日分別已經不大,喜慶氣氛淡薄,千金難買或許只是一個家庭團聚的假期。想感受過年濃厚氣息,去新界圍村看看傳統過年習俗和各種儀式,重拾那種久違了的熱情,喜氣洋洋。

記者:周伽然

攝影:譚盈傑(部份照片由科大華南研究中心提供)

客家人vs圍村人

對不少市區人來說,對客家人的印象就是郊遊時路邊賣茶粿等小吃的阿婆,但不少圍村其實也有做這些小吃的傳統;另外有人說祖先是從中原遷居來港的就是客家,因為有遷居作客的意思,但不少新界圍村祖先都由中原遷居來港,例如元朗新田的文氏就是文天祥的後人。到底客家人與圍村人怎麼區別?「簡單來說,客家人說的是客家話,圍村人說的是圍頭話,這是兩套不同的語系,不能互通。位於元朗的文氏、鄧氏和上水的廖氏等就是較早來港的族群,因此能佔據平地耕作,他們說的是較接近東莞和寶安話的福建話。本港的客家人一般在較東面的海邊落腳,在清初時,清廷為隔絕反清復明的勢力,而下令沿海居民要內遷50里,這時不少客家人就遷入新界,進駐了一些山谷間的細地,例如大埔林村和西貢清水灣等。」香港科技大學華南研究中心主任廖迪生教授解釋說。客家人遍佈廣東、廣西、江西、福建、四川、湖南等地,不同地方的客家人說的客家話可能帶當地口音,但大致仍能互通。圍頭話則是香港新界粵系原居民的方言,較接近東莞話,與廣東話勉強能互通。

睦鄰關係舞麒麟

城市人要看舞獅或舞麒麟,多數要等街上有巡遊活動或商場裏的表演,而且純粹當觀眾,與己無關。不過在圍村裏,一般都有習武的傳統,也會組織起自己的麒麟隊或獅隊,因為舞獅和舞麒麟需要有功夫底子,傳統在舞獅和舞麒麟表演後,每個隊員還會輪流出場,耍套功夫表表演,或與其他隊員友好切磋武藝一番。「由初一至初七之間,有不少別村的麒麟和獅到村裏拜年,就是村與村之間互相敬重的意思。現在這種風氣就更盛,因為各鄉村有鄉委會代表,又有區議員,大家要團結去爭取權益,多了一層政治考慮。一般來說,每個祠堂都有自己的『更練團』,就是村內男丁習武、保衞家園的保安隊,看祠堂是否有資源,若比較有錢的就可以請有名的師傅,我爸的一代就曾請武學名師白毛照來當師傅。『更練團』一般在每年11月左右就會開始練習舞獅,預備賀年。小時候,過年時我們一邊看着麒麟表演,一班小孩就會在旁邊舞自己的小麒麟來玩。」鄧達智笑說。說起麒麟和獅子,都是由兩個人來舞,兩者又有甚麼分別?「舞獅,尤其廣東地區這種醒獅,特別着重跳躍翻騰,例如在橋凳和梅花樁上舞動,會按八卦的方位去走動,並會採青;而麒麟一般要蹲下來左右擺動地舞,並以交叉步走位,若站着舞會被人說是不懂舞麒麟的!」醒獅世家夏國璋的兒子夏德建師傅解釋說。根據科大華南研究中心的考察,香港常見的麒麟分客家、海陸豐和本地三款。在外形上客家麒麟,一般體形較小,而海陸豐,一般神態較兇猛。其他分別主要見於所用的奏樂和舞步的部份,例如客家主要用太公鼓和鈸去演奏,而海陸豐就會在一般的鑼鼓以外,同時吹奏嗩吶配合。

初七才准吃年糕

現在各種糕點賣到成行成市,若那是一件啡紅色的傳統蔗糖年糕,一下子便被五顏六色、做成各種精緻造型的新派糕點比下去。但回到從前的圍村,年糕當然相當矜貴,而且與今天不同的是,原來不到初七也不會隨便「開糕」,「糕蒸好後就要放在供桌上拜祖先,拜到初七才准開糕,有人更會拜到新十五才開糕!」鄧達智說。越有能力的家庭就做越大個年糕,一般年廿五、廿六左右就會做,鄧達智家裏就會磨整整30斤糯米和15斤糖去做一個超級大年糕,「光是磨粉和篩粉就要用上好幾天時間,一家大小也要幫手,其實過程對小孩子來說相當悶,但做年糕的象徵意義很大,既用來供神,也代表了未來一年的運程。」當年也不是用銻盤去蒸糕,而是用一種像鳥巢模樣的大筲箕,在底部再鋪上一些糉葉以盛載糕漿。30斤粉的糕有多大?他們家就用上一個直徑達2呎、厚10吋的大筲箕!要蒸這個糕要有很大的灶頭,從早蒸到晚,超過10小時才能蒸透。

過年要食九大簋

「從前過年時我們不會吃盆菜!將所有肉和菜一大盆煮,只是粗嘢。過年時家家戶戶會自己做飯,吃得好點可能會吃九大簋。我想盆菜應該起源於拜山祭祖,有些祖墳甚至會兼建灶頭,方便子孫可以即場將祭品煮來吃。在山上沒那麼講究,才會一盆地煮。至於在婚慶場合,從前會擺三天流水宴,第一天和最尾一天都是自己人吃多,就會以盆菜為主,中間一天外來賓客較多,就會正式煮九大簋。我在過年期間也有以盆菜宴客,不過主要是招待從市區來的朋友,他們覺得很有風味!」鄧達智笑說。根據科大華南文化研究中心的考察,除非是擺丁酒,甚少圍村或客家人在賀年時吃盆菜。盆菜一般在添丁、孩子滿月或鄉公所落成等一類喜慶場合時才吃。

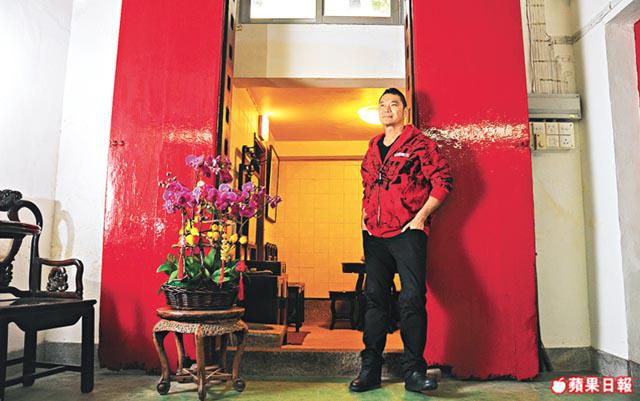

圍村屋好過年

香港的圍村多在新界元朗一帶,那裏保留了地道的圍村文化。明朝時沿海寇患頻繁,居民為求自保,於房屋周圍建矮石牆,用以抗盜,是為圍村的初期;清朝初年淪為寇穴,1669年居民獲准重建家園,在四周加建高牆,藉以自保,此等築有高牆的村莊便是「圍村」。鄧達智在屏山的老家便是傳統圍村房子,他說這屋除了帶給他很多童年回憶外,最重要是作息定時,早睡早起,生活健康。

大鑼大鼓點丁燈

圍村人過年有很多熱鬧的慶祝活動,「點燈禮」是其中一項最重要的活動。「點燈就是讓在過去一年添了丁的家庭,向村正式宣佈家裏添了新丁,是村的新成員。他們要出錢請同房吃燒肉或擺丁酒,別家吃過酒,就代表承認這個新丁。確認身份以後,這個男丁就有權分族產的收益,有權建丁屋,不過亦有義務,例如要一起守衞家園。這個儀式很重要,因為若得不到村裏的人承認你的地位,就得不到應有的權利。不是每一個村裏男人生的男丁就直接有權建丁屋,例如是二奶生的,不能公開的,便沒份了。」香港科技大學華南研究中心主任廖迪生教授解釋說。

「我們村每年初九就開燈,十九才完燈,別的村一般沒有我們那麼長!我們一般會請一家香燭舖的人在祠堂裏紮一個大花燈,在初九當日,每個新丁的爸爸在家裏拜過神後就出發。從前做得較足時,五時多就要出門,一邊吹着嗩吶,一邊推着一個大銅鑼邊打邊到祠堂去,他們會鬥打得響,因為越響就越旺丁。在新十五時,祠堂會用公費擺一次丁酒,宴請同房人,一般會擺約20圍盆菜,除了自己村,我們這種父老輩的人也會被鄰村邀請去吃丁酒,之後每一家有新丁的,在完燈前又會各自出錢擺丁酒。我建議過他們一起擺一餐較豪華的,因為我們吃太多餐實在有點膩,有時又分身不暇,但不到又不賞面,有時也有點為難。但他們不願意,因為宴過客才夠旺丁!最後到十九,就會把燈在土地前化了,這就是完燈。不過在化燈前,每個丁的爸爸會撕下一部份的燈紙帶回家,而那一年最年長的那個丁可以連掛燈的繩也拿回去,這樣做都為求更旺丁。」新田藩田村村長文先生說。

不過所謂各處鄉村各處例,除了日期不同,各村的開燈儀式也各有自己特色。有些村不會聘外人紮燈,而由自己人負責,除了祠堂有一個大燈以外,每個丁另外有一個較小的花燈。不過也有些村因為嫌麻煩或自命新派,已經放棄點燈的儀式,「從前我們村十五開燈,正月二十祠堂就會擺丁酒,有丁的家庭會出兩隻雞和兩斤豬肉,不過現在村裏的人都嫌麻煩而取消了。錦田那邊還有點燈儀式,擺丁酒時會吃丁粥,同時會做很多道菜,很熱鬧。」鄧桂香說。