一百多年來,世人多不知袁世凱也維新也曾上書,只是他的主張與康有為不盡相同,袁康出身閱歷不同,識見固不同,袁世凱乃世家子弟是清王朝從政經驗豐富穩健的幹臣,布衣舉人的康有為與之相比,簡直就是激情亢奮的「傳銷大王」,袁的維新理念遠比康穩妥得太多,康有為主張變法維新從中央開始,首要重在奪權,竟不知利害地向榮祿狂言要誅殺一二守舊大臣,不惜發動兵變廢除西太后,以為可以推動變法,異想天開天不開,實則推動加速了變法的早早失敗。而袁世凱建議改革從地方開始,一步步穩健推進,他認為守舊大臣未得屏蔽,要雍容富貴地將他們養起來,可減少人事上的掣肘與秩序上的失控。這便很高明。「戊戌變法」最終化做一場流血流產的革命。變法失敗後袁世凱卻大刀闊斧舉步維艱地推行更激進的政治改革,人們多少明白了他不置身參與「戊戌變法」,乃時機不趁,新黨不懂得怎樣治理改造這個國家,與其令此輩領導這個國家,不如我來,還是看看我老袁的手段吧!他的政治改革為近代化轉型夯實了基礎,制定了《國會組織法》、《文官考試法》等一系列政治法規,實行軍民分治,督軍不得兼任省長。一大批經濟法規紛紛出台,他甚至懇請任命蔡松坡做全國經界局督辦,負責全國的土地丈量、礦產勘察事宜。他一手創建新軍引進當時國際最先進的德國的軍事教條、軍事思想,以武力強國,使積弱積貧的國家免於再遭外強的侵凌。統一全國貨幣,是袁世凱發展民國經濟所邁出的最堅實的步伐,1914年,位於天津大經路上的天津造幣廠用德國技術鑄造的精美銀元一統天下,上面鑄有袁世凱的碩大頭像,終結了清末以來上百種中外貨幣在市場上混亂流通的歷史。這款銀元從問世起,至今仍有很高的含金量,已是珍罕的古董銀幣了。

大經路老早改為中山路了,此路若名慰亭路,最名副其實,因清末天津最早有一老龍頭火車站,因站址在租界,袁世凱進津不能擺一品大員的儀仗,有失上官威儀,令其不快,遂在距老龍頭車站迤北三四公里處特建北站,至今尚存,站名依舊,配套的重要工程就是大經路,好排開儀仗隊、護衛隊。大經路與袁世凱二公子袁克文在地緯路六號的公館經緯相交,相距僅一箭之遙。

袁世凱治國治軍治家皆有一套,請來大名士當代聯聖方地山作西席,甚至請博學的老師入府教姨太太們學文化,特為五、六、八、九姨太太先後取學名志學、勉學、潛學、勤學。袁世凱一生不貪財,未給子孫留下巨額財產,袁家的後代基本上都很有出息,人才輩出。周恩來接見袁世凱的孫子孫媳袁家騮、吳健雄時曾說:「洹上袁家一門出人才,你祖父是政治家,父親(袁克文)是文學家,你們夫婦是科學家。」吳健雄在實驗室裏證明了「宇稱不守恆定律」,李政道、楊振寧才獲得了物理諾獎,當時即有人說:吳健雄最應獲獎,若無吳健雄在實驗室中以鈷60驗證了弱相互作用中的宇稱不守恆,則此定律不能成立,瑞典諾委會的評委老爺們當然也不會授獎給這兩位中國年輕的物理學家。吳女士對此結果怡然自若,從來沒聽人家抱怨過甚麼。

暮年的北洋軍閥們的家訓遺教不約而同都有共同的一條,那就是後代子孫不許從政從軍,馮國璋更加嚴誡。許多人認為袁乃一介赳赳武夫,然袁重武亦不輕文,他的老師是狀元公張謇,師生二人絕非一般意義上的良師高徒,袁世凱能夠成為清末民初的頂尖人物,張謇居功至偉。二人相見相識很早,袁有自己人生價值的理念、追求,那便是:「男兒何不帶吳鈎,收取關山五十州。請君暫上凌煙閣,若個書生萬戶侯。」袁世凱二次科考失意後,將詩詞文賦盡付一炬,毅然投筆從戎,1881年袁世凱千里投奔乾爹,時任登州幫辦海防的慶軍統領吳長慶,張謇此時已是吳的重要幕僚,袁的報國之志「大丈夫當效命疆場,安內攘外,焉能齷齪久困筆硯間,自誤光陰耶!」令張謇大為感動,認定袁為有造之才,出面說情,吳長慶立任袁為營務處幫辦。天賜的良機來了,此時清朝的朝貢國朝鮮發生政變,尊位宗主國的中國有義務代其平亂,清廷着令距朝鮮最近的慶軍出兵,袁世凱在朝鮮找到了大展身手的人生第一個舞台,一俟吳長慶回國,袁升任李鴻章在朝鮮的代理,一干事體,做得有聲有色,虎虎生風,其事功勛業被譽為「虎頭」,而李鴻章的外交策略被譏作「蛇尾」。

有一樁張謇、袁世凱兩人的軼事,斥說袁世凱一闊臉就變,我倒是從這一負面舊聞中,分明讀出了袁世凱有大丈夫的氣度,服善之勇,超乎常人。「袁世凱尊張謇為恩師,起初非常恭敬,來往書信必稱『夫子大人函丈』。他任山東巡撫後,書信中的稱呼即降格為『季直先生閣下』。他官居直隸總督後,勢焰熏天,目空一切,書信中的稱呼竟再度降格為『季直我兄』。名士張謇生性高傲,豈容袁某輕忽?他怫然且憤然,寄書作答,可謂綿裏藏針:『大人尊稱,不敢;先生之稱,不必;我兄之稱,不像。』袁世凱捧讀來信,且愧且慚,趕緊解釋:『平日書信由秘書代筆,自己疏忽失察,多有得罪,敬請海涵。』此後他稱張謇為夫子如故。」

袁世凱一生最大的服善之勇,可謂「朝聞道,夕死可矣」。袁世凱做的洪憲皇帝,與中國傳統文化中歷代皇帝的朕即為國家的意義不可同日而語,具有法統、政統上的大不同,袁當的是立憲皇帝,受制約的程度絲毫不遜於孫中山和蔣介石的「軍政」、「訓班」,今日看來也是難能可貴。洪憲帝制,舉國反對,袁世凱知錯就改,生前主動取消了帝制。張謇幾次在袁世凱的人生轉折的重要關口,指點迷津,1911年11月6日,張謇致電奉命進攻武昌的袁世凱,尊重國人趨於共和之現實,趕緊前往北京,與南方達成協議,確立共和政體。五個月前的6月24日,張謇乘火車抵達彰德,前去拜訪二十八年未曾見面,隱居洹上賦閑的學生袁世凱,師生二人晤面從下午五時懇談至深夜十二時,午夜時分,張謇欣慰地上了回程的火車,「慰亭畢竟不錯,不枉老夫此行也」。暗示袁世凱向清廷逼宮。

現今有許多人會問:袁世凱已是中國的大總統,是那個時代最有權勢的人,為何非要冒天下之大不韙,一意孤行,非要做皇帝不可呢?其實袁世凱並非一開始就要當皇帝的,他被人忽悠了且忽悠得很嚴重,嚴重到甚麼程度,竟讓袁相信了如不當皇帝就會死。過不去五十八歲這道坎兒,袁家從其曾祖父輩算起,至袁世凱,四代人壽數不高,三十多個男性中,先於袁世凱死去的十四個人裏面,有十三人生命中止於五十八歲,袁世凱行四,三個哥哥相繼辭世。袁世凱之前袁氏家族中官做得最大的是二叔祖父袁甲三,薨於欽差大臣任上,壽數也未闖過虛歲五十八,一生篤信陰騭命理的袁世凱認定五十八歲,是袁氏家族男性的陽壽大限。五十八歲這道坎兒成了他最大的心魔,袁克定利用了父親的心理障礙,適時不斷地向袁世凱傳布只有順天命登大寶,方能禳解五十八歲大限。當他有了稱帝的意向,除了革命黨人必然反對,幾乎他身邊的所有人,包括西方列強、日本,他麾下的北洋將領,都紛紛勸進,就連嚴復、劉師培等都在楊度的攛掇下,加入了籌安會,當然對袁世凱心理暗示最大最有效的還是壽限的禳解,他甚至願意相信長子袁克定偽造的一些所謂祥瑞吉兆,如彰德老家袁家祖墳墓地上生出一棵盤繞的龍藤,附近還出土了一塊上刻有「天命攸歸」四字的石碑。袁世凱睡夢中,被侍女摔碎茶杯的聲音驚醒,坐起大罵:「混蛋!啥子事?」侍女戰戰兢兢地說:「嚇死了!嚇死了!看見了……,」「看見啥子了?快說!」「看見床上盤着一條龍,閃着金光。」袁世凱忙起身,拉開抽屜抓了一把銀元塞到侍女手裏,「看見了,不許亂說。」

有一件事袁克定肯定忽悠大發了,穿了幫,知其父每日要讀日本人在天津辦的《順天時報》,因袁很在意日本的態度,便印了一張張假《順天時報》,報上刊登的都是全國各界擁戴稱帝的消息。把戲被二弟袁克文識破,克文讓袁三小姐告訴了父親,袁世凱大怒,用馬鞭抽了袁克定一頓,氣得大罵:「大膽逆子,欺父誤國!」

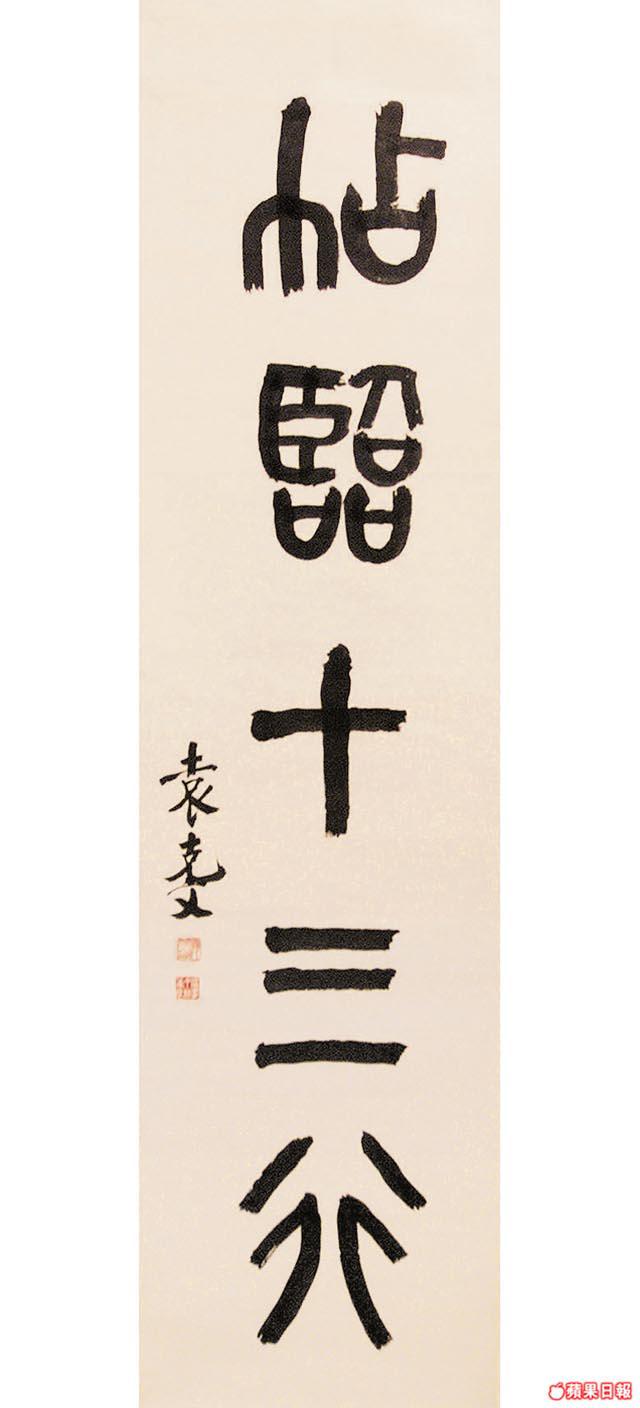

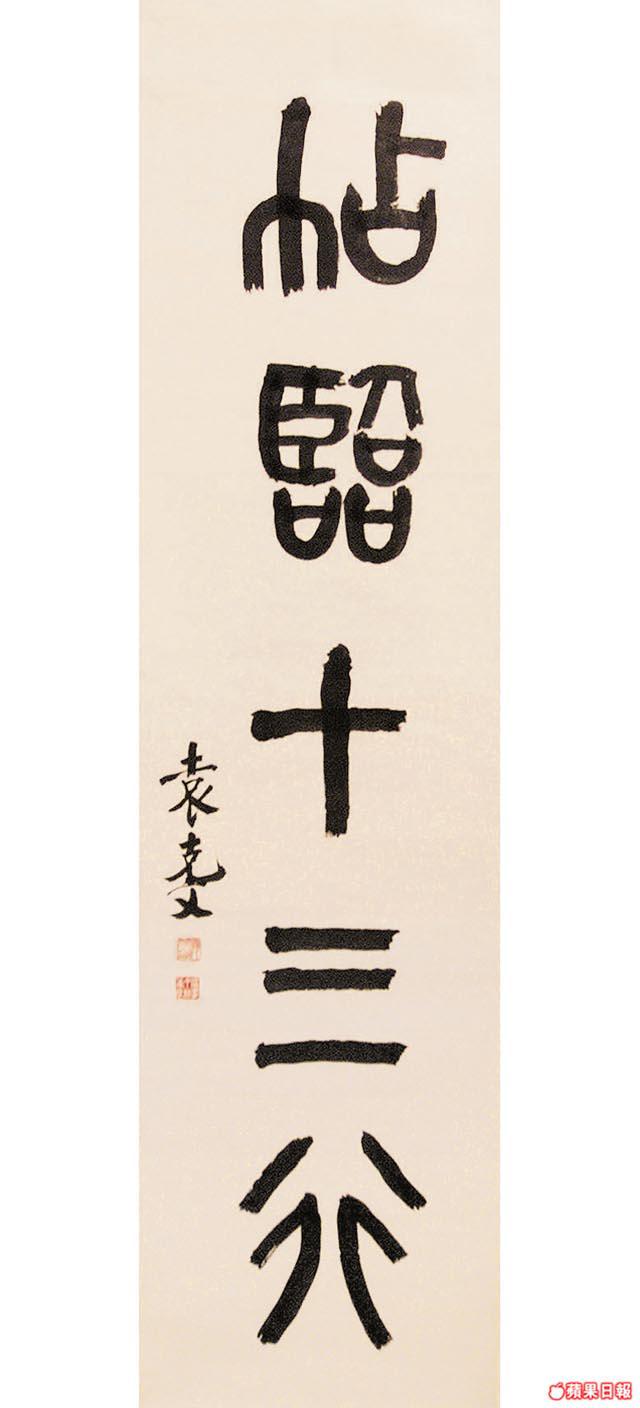

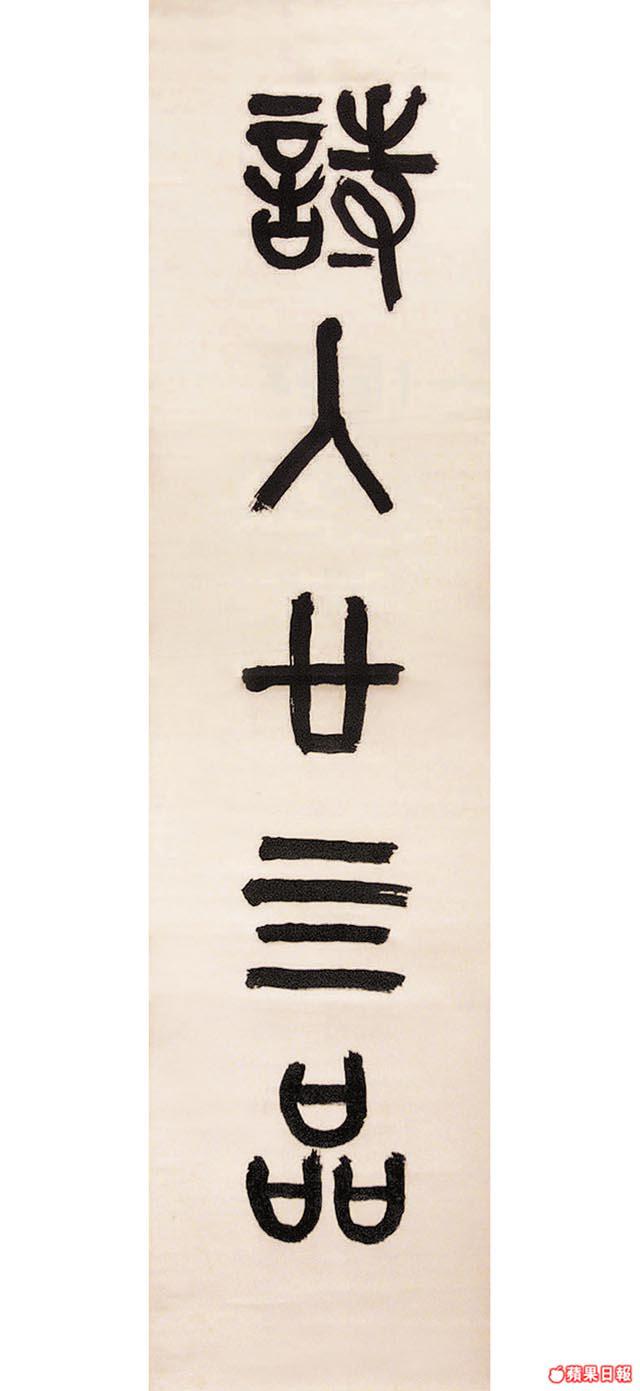

當年袁世凱駐節朝鮮,朝鮮國王賞其豪雄風發之氣,發了兩個美妃伺奉他,這倒讓我等至今感謝這位朝鮮國王,感謝二妃之一的金妃的肚皮,勞累她生下了這位識見不俗的二公子。克定、克文,與曹氏兄弟曹丕、曹植好有一比,克文有子建七步成詩的文學天賦,還很是有些清明的政治頭腦,尤是反對其父稱帝的思想,那是或多或少受了他的詩文老師後成了兒女親家的方地山先生的影響,那一日,克文攜侍妾漫遊頤和園,前朝遺蹟,觸目傷情,緩緩吟出一首七律,後兩句意在勸阻袁世凱莫登大位,「絕憐高處多風雨,莫到瓊樓最上層。」這兩句詩讓袁世凱大不放心,便遣人將袁克文幽禁在北海。如此一來,袁世凱更可方便的享受大公子袁克定地大忽悠,與其說袁世凱想當皇帝,不如說袁克定更想當太子。其實他早已不具備儲君的條件,騎馬逸奔摔斷了腿,德國醫生都沒醫好,從此成了跛子,四肢不全,豈能君臨天下。袁世凱很正統的,再加上克文的才華遠勝克定,克定最是忌憚克文,而克定手腕的狠辣,克文最清楚,克文是大收藏家,最喜搜集宋版古籍,便刻了一枚細朱文的方章「皇二子」,常常鈐在他的藏書上,「皇二子」章,卻着實令三十年前的我大為迷惑,我家的舊宅在北洋開府的天津河北宙緯路,路的排序自海河三岔口,依次為天、地、元、黃、宇、宙。袁克文中年在天津的公館就坐落在地緯路,與我家隔着三條街,步行只須六七分鐘,克文公館的遺址今已無存,了無殘垣斷壁可尋。今年在地緯路路段河北區投巨資建成了一條經緯藝術一條街,唯獨忘了闢一專室給袁克文留點念想,起碼他也算得上是天津的半個鄉賢吧。真能建成,我真捨得把我新近收藏的一對袁克文楹聯捐出來,克文的法書,二十多年來也真沒少買,價位從人民幣幾十元幾百幾千一兩萬,隨買隨賣,只因癡心覺得有緣還能碰上更為中意的,最後得了是得了是從今年嘉德拍賣會上拍得的,銀子卻花了將近六位數,我不嫌貴,克文當其時書此聯的逸情豪性躍然紙上不說,還被我看出了二公子是在揮毫行筆寫了許多幅後,才會有這股子瀟散飄逸的神韻,辭典尺幅的十個大字:「驊騮開大道,梅柳渡江春。」使轉勾連細如游絲處,有米襄陽「研山銘」所不能及者。奪我之目亦在於此。可推當世克文行書楹聯第一,董橋老師雅藏一對克文楹聯是為隸書第一,何培林先生的那一對,堪稱篆書第一。等哪天董先生得閑,會書一堂額:「三希堂」嗎?只是寫好不知歸誰,總不能石頭剪刀布吧?培林兄可不得之,因數載前米景揚先生已給他寫了齋名:「三希堂」。今猶懸其收藏室素壁之上,無疑是米先生書法的上上品。其實董先生不會題「三希堂的」,餖飣小儒的我假使得了也不敢掛,北京故宮的一間小小屋,那才叫「三希堂」。

袁克文的「皇二子」章倒是很少打在他的楹聯條屏上,我十幾歲時的少青時代,袁克文地緯路六號的公館還沒拆,住進去了許多百姓人家,變成了「七十二家房客」的大雜院。在這個大雜院和不太遠處的廢品收購站,偶而會買到品相不錯的舊書,有一回買到一本線裝書,蓋着一枚印章印文就是「皇二子」,當時不知「皇二子」是誰?請教吳玉如先生後才知是誰,寒雲的詩我老小讀過,咦?寒雲不是反對他爸爸稱帝的嗎?為何又有這「皇二子」印?後來才知這着高棋是大方支的招。克定從此也就不再猜忌克文與其有爭儲之意了。

1911年10月11日,袁世凱五十三歲(虛歲)生日壽宴,雖說比不上三年前五十大壽的驚世排場,三年前京城的王公貴族,外省的督撫大員紛紛恭獻壽禮,北京琉璃廠的喜壽幛子、大紅的灑金的屏聯一時全部售罄,風光之極的是慈禧太后都送了壽禮。生日宴會觥籌交錯間,忽然接到一紙武昌起義的電文,袁立停壽宴,他的頭腦思維較比三年前更加冷靜清晰,言曰:「此亂非洪楊可比,不可等閑視之。」最不肯、也從未等閑視之的正是袁世凱,他久久等待的機會終於來了。武昌起義爆發,蔭昌平叛無能,風雨飄搖中的清帝國,已是生死攸關,別無選擇,只好召回蔭昌,授袁內閣總理大臣。張謇在袁與革命黨之間,穿針引線,居停調處。此時,整個清朝新軍不過十三萬多人,袁世凱北洋六鎮的虎狼之師就佔了七萬四千五百人,訓練有素的驕兵悍將唯袁馬首是瞻,只聽袁一個人的,清廷被迫答應了他的六個條件,「一、明年即開國會。二、組織責任內閣。三、寬容參與此事件諸人。四、解除黨禁。五、須委袁世凱以指揮水陸各軍及關於軍隊編制的全權。六、須以袁世凱十分充足之軍費。」袁的政治手腕之老辣,堪稱清末民國第一巨擘,這第六條最狠毒,逼得清廷最高當權者隆裕太后不得已交出內帑以充足軍費,清廷再無翻盤的可能,打仗打的是銀子,孫中山的第一屆臨時政府,只存在了幾十天。冠冕堂皇的理由是:只要袁擁護共和,迫使皇帝退位,便讓出臨時大總統給袁。孫中山財政上的空空如也,令他維持一日都頭痛。徒有革命精神不能完成革命,沒有能力左右全國政局,更不能有效地控制地方和各省的政治,只有袁世凱最有實力被革命黨、清廷、各路軍隊、朝野賢達及西方列強所共同接受。袁世凱早就做足了功課,他制衡於清廷與革命黨之間,翻手為雲、覆手為雨,借革命黨挾持清廷,又藉口清廷不退讓挾持革命黨。

1912年的一次由幾個不願議和的革命黨人對袁的未遂刺殺,洗清了清廷懷疑他勾結革命黨的疑心,袁世凱又借養傷之名,佯做不理國政,命幕僚們輪番逼宮,密令段祺瑞聯合北洋軍將領通電奏清內閣贊成共和,反對帝制。時機成熱了,袁世凱晉謁隆裕太后,十分耐心地向太后稟述法國大革命歷史,重點是講法王路易十六上斷頭台的悲慘故事,太后完全嚇昏了。袁世凱以八面玲瓏的圓通手腕不僅說服了隆裕太后同意按照議和的條件,交出大權,結束帝制,並切實爭取到了中華民國對王室的優待費每年四百萬兩白銀,狀元張謇為隆裕太后親撰清帝遜位詔書,張謇、袁世凱師生二人為他們曾經效忠盡命的大清王朝克勤克敬地劃上了最後一個句號。

張傳倫